L’Art du Verre : Secrets d’Atelier, de la Lorraine à chez Vous

Dans la chaleur de l’atelier : mes premiers pas

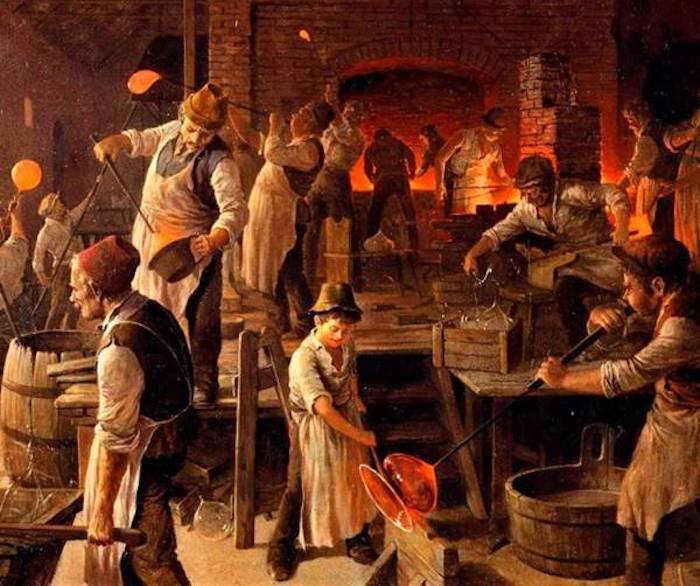

Je me souviens encore de la première fois que j’ai poussé la porte d’un atelier de verrier. J’étais jeune, tout juste apprenti. La chaleur du four m’a frappé en plein visage, une vague sèche et puissante. Et cette odeur… un mélange unique de sable brûlant, de gaz et de bois mouillé. Le son aussi, ce grondement sourd et constant qui venait du cœur du four, le centre de tout. Autour, les artisans bougeaient avec une précision presque chorégraphiée. C’est là que j’ai compris : le verre, ce n’est pas juste un matériau. C’est une matière vivante, presque capricieuse, née du feu et qui exige un sacré savoir-faire.

Contenu de la page

- Dans la chaleur de l’atelier : mes premiers pas

- Verre ou cristal ? La différence est dans la main (et la chimie !)

- Au cœur de l’action : le travail à chaud

- La touche finale : le travail à froid, l’âme de l’Art Nouveau

- Le métier de verrier aujourd’hui : entre tradition et défis

- Une passion qui ne s’éteint jamais

- Inspirations et idées

La Lorraine, c’est un peu le cœur battant de cet art en France. Ce n’est pas un hasard. La région avait tout sous la main : les forêts des Vosges pour le bois des fours, un sable de qualité, et même les fougères qui, une fois brûlées, donnaient la potasse, un ingrédient clé pour faire fondre le sable. Cette alchimie a forgé notre histoire. Aujourd’hui, je veux vous embarquer dans les coulisses, vous partager non pas l’histoire des livres, mais la réalité de l’atelier, les gestes et les petits secrets qu’on se transmet de génération en génération.

Verre ou cristal ? La différence est dans la main (et la chimie !)

Avant de vouloir le dompter, il faut comprendre ce qu’on a entre les mains. Le verre classique, c’est une recette assez simple : du sable, de la soude, de la chaux, et hop, on chauffe tout ça à environ 1500°C. Mais ici, on parle souvent de cristal. Et là, franchement, ce n’est plus le même jeu.

Pour faire simple, le cristal, c’est du verre auquel on a ajouté une bonne dose d’oxyde de plomb (au moins 24% pour avoir l’appellation). La différence est flagrante. Prenez un objet en cristal en main, il est nettement plus lourd, plus dense. Cet ajout de plomb change la façon dont la lumière le traverse. C’est ça, le secret de sa brillance ! La lumière est davantage déviée, ce qui crée ces éclats vifs qu’on adore. C’est aussi ce qui le rend plus « tendre » pour la taille à froid, permettant des gravures plus fines et profondes.

En contrepartie, le cristal est plus exigeant à travailler à chaud. Sa température de malléabilité est plus courte. Il faut être plus rapide, plus décisif. D’ailleurs, la première fois que j’ai cueilli du cristal au bout de ma canne, j’ai été surpris par son poids. Il coule plus vite, il faut le dompter avec plus d’autorité pour qu’il ne s’affaisse pas. Un vrai défi !

Au cœur de l’action : le travail à chaud

Le travail à chaud, c’est le moment de vérité. C’est là que tout se joue, dans une course contre la montre de quelques minutes. L’organisation de l’atelier, qu’on appelle la « halle », n’a d’ailleurs pas beaucoup changé depuis des siècles.

Le four, ce cœur battant (et gourmand en énergie)

Le four est le roi de l’atelier. Il tourne 24h/24, 7j/7. L’éteindre serait un désastre : non seulement ça coûterait une fortune en énergie pour le rallumer, mais le choc thermique risquerait de fissurer les creusets en terre réfractaire qui contiennent le verre en fusion. Honnêtement, le coût de l’énergie est le cauchemar de l’artisan indépendant. Pour un petit four, on peut facilement parler de 1 500€ à plus de 3 000€ de facture d’électricité ou de gaz par mois. Ça calme, hein ?

La première étape est la « cueillette ». On plonge une longue canne en acier creuse dans le verre en fusion, et on la tourne pour enrouler la matière, un peu comme on le ferait avec du miel. Un geste qui a l’air simple, mais qui demande des mois pour être maîtrisé. Trop lent, le verre tombe. Trop brusque, on crée des fils dangereux. La quantité doit être parfaite.

Le souffle, la mailloche et la magie de la forme

Une fois la boule de verre (la « paraison ») au bout de la canne, le ballet commence. On la roule sur une plaque d’acier pour la centrer, puis on souffle un bon coup pour créer une petite bulle. Ensuite, on utilise la mailloche : un simple bloc de bois de poirier, gardé dans un seau d’eau. En la passant sur le verre chaud, la vapeur d’eau crée un coussin protecteur qui lisse la surface sans la rayer. C’est ce sifflement et cette odeur de bois mouillé qui brûle… pour moi, c’est le parfum de l’atelier.

Le verrier s’assoit alors sur son banc et fait rouler la canne sur des rails métalliques avec sa cuisse, tout en utilisant ses outils de la main droite. Ses outils sont d’une simplicité désarmante :

- Les fers : une sorte de grande pince plate pour étirer ou aplatir.

- Les ciseaux : pour couper le verre d’un geste sec et précis.

- La pincette : un outil plus fin pour créer des détails, comme la base d’une jambe de verre.

Tout est une question de timing. On a à peine quelques dizaines de secondes avant de devoir retourner réchauffer la pièce. C’est une connaissance intime de la matière qui vient avec des années de pratique.

La recuisson : l’étape invisible mais vitale

Une pièce terminée est encore pleine de tensions. Si on la laissait refroidir à l’air libre, elle exploserait en mille morceaux, c’est garanti. On la place donc dans une « arche de recuisson », un long four tunnel qui fait baisser la température très, très lentement. Ça peut prendre quelques heures pour un gobelet, et plusieurs jours pour une grosse sculpture. C’est l’école de l’humilité : vous pouvez avoir créé un chef-d’œuvre, si la recuisson est ratée, tout est perdu.

La touche finale : le travail à froid, l’âme de l’Art Nouveau

Le travail à chaud donne la vie, le travail à froid donne le caractère. C’est dans ces finitions que les grands maîtres de la période Art Nouveau ont excellé, transformant de beaux objets en véritables œuvres d’art.

Gravure à la roue ou à l’acide ?

La gravure à la roue est la méthode traditionnelle, un travail de patience où l’artisan présente la pièce contre de petites meules de cuivre ou de diamant. Mais c’est la gravure à l’acide qui a permis des décors incroyablement complexes. Le principe : on protège la pièce avec de la cire, on dessine le motif en grattant cette cire, puis on plonge l’objet dans un bain d’acide.

Attention ! On parle ici d’acide fluorhydrique, un produit extrêmement dangereux. Son utilisation est réservée aux professionnels avec des équipements de protection complets (gants spéciaux, masque, ventilation industrielle…). Je le dis et le répète : n’essayez JAMAIS de manipuler ce produit chez vous. Les risques de brûlures graves, même à travers un gant troué, sont bien réels.

Certains pionniers ont poussé cette technique à l’extrême, en superposant des couches de verre de couleurs différentes. En jouant sur les temps de trempage dans l’acide, ils faisaient apparaître les couleurs les unes après les autres, créant des paysages en relief d’une poésie folle.

Techniques de pointe : marqueterie et pâte de verre

D’autres techniques virtuoses ont vu le jour. La « marqueterie sur verre », par exemple, consiste à incruster à chaud des morceaux de verre coloré dans la pièce encore en fusion. Un véritable casse-tête technique ! Il y a aussi la fameuse « pâte de verre », où l’on n’utilise pas du verre en fusion, mais une poudre de verre broyée. On la mélange à un liant, on en remplit un moule, et on cuit le tout. Le moule est détruit à chaque fois, rendant chaque pièce absolument unique, avec cet aspect cireux et ces couleurs subtilement fondues si caractéristiques.

Le métier de verrier aujourd’hui : entre tradition et défis

Non, le métier n’est pas un art de musée ! Il est bien vivant, même s’il a dû s’adapter.

Formation et carrière : se lancer dans le verre

Aujourd’hui, on ne commence plus à 14 ans. La transmission se fait dans des écoles d’excellence, comme le CERFAV de Vannes-le-Châtel. On y apprend les gestes traditionnels, mais aussi le design, la gestion et la sécurité. Et la question que tout le monde se pose : est-ce qu’on en vit ? Un jeune qui sort avec un CAP ou un Brevet des Métiers d’Art peut espérer commencer autour de 1600-1800€ net en manufacture. Pour s’installer à son compte, c’est une autre paire de manches ! Entre le coût de l’énergie et la concurrence, il faut être un excellent gestionnaire et très créatif pour se démarquer.

Pour les curieux et les chasseurs de trésors

Envie de vous y essayer ? Mon conseil : commencez par un stage. Des lieux comme le Centre International d’Art Verrier (CIAV) de Meisenthal proposent des initiations. Comptez entre 300€ et 500€ pour un week-end découverte. C’est le meilleur moyen de toucher la matière en toute sécurité.

Et si vous voulez acheter une belle pièce, que ce soit chez un artisan ou en brocante, voici quelques astuces :

- Regardez la base : Une pièce soufflée à la canne a une marque là où elle était attachée au « pontil ». Cette marque, une petite cicatrice circulaire, est souvent meulée et polie. C’est un signe de finition soignée.

- Vérifiez l’épaisseur : Sur une pièce de qualité, l’épaisseur de la paroi est régulière. Pas de zones trop fines ou de grosses bulles non désirées.

- Écoutez le son : Un cristal de qualité, quand on le tinte délicatement, produit un son clair et prolongé. Le verre, lui, aura un son plus court et plus mat.

Pour s’offrir une belle création d’un artisan contemporain, le budget démarre souvent autour de 80-100€ pour un bel objet décoratif ou un service de verres originaux. C’est un investissement dans un savoir-faire unique.

Une passion qui ne s’éteint jamais

Le verre est une matière qui enseigne l’humilité. Il garde en mémoire chaque geste, chaque hésitation. Chaque pièce réussie est une petite victoire, un dialogue silencieux entre l’artisan et le feu. Après toutes ces années, la magie opère toujours. Petit défi pour vous : la prochaine fois que vous tenez un verre, retournez-le. Cherchez son « nombril », cette petite marque polie à sa base. C’est la signature discrète de la main de l’homme, la preuve qu’il est né du souffle et de la passion.

Inspirations et idées

Le chant du cristal : Tendez l’oreille ! La signature d’un verre en cristal de qualité réside dans sa sonorité. Une légère chiquenaude du doigt doit produire un son prolongé, clair et mélodieux, presque comme une cloche. C’est la haute teneur en plomb (ou autres oxydes métalliques) qui lui confère cette résonance unique, bien loin du son bref et mat d’un verre ordinaire.

Plus de 80% de la production de cristal en France provient des quatre grandes manufactures lorraines : Baccarat, Daum, Lalique et Saint-Louis.

Ce chiffre illustre l’incroyable concentration d’un savoir-faire d’exception. Loin d’être des concurrents acharnés, ces maisons représentent des facettes différentes du luxe, de l’opulence sculpturale de Baccarat à l’onirisme de la pâte de verre de Daum, chacune préservant un héritage unique.

Peut-on mettre une carafe en cristal au lave-vaisselle ?

C’est une très mauvaise idée, surtout pour les pièces anciennes. La chaleur intense et les détergents agressifs peuvent le rendre opaque de façon permanente, un phénomène appelé « maladie du verre ». De plus, le plomb le rend plus tendre et sujet aux rayures. Privilégiez toujours un lavage à la main avec de l’eau tiède, quelques gouttes de vinaigre blanc et un séchage avec un chiffon microfibre pour une brillance impeccable.

L’Art Nouveau a trouvé dans le verre un terrain d’expression privilégié. En chinant, guettez ces détails signatures :

- La gravure à l’acide : Elle crée des reliefs et des textures, souvent sur des verres multicouches.

- Les motifs naturalistes : Chardons, libellules, iris et ginkgos sont typiques du style de l’École de Nancy, portée par Émile Gallé.

- L’absence de symétrie parfaite : Les formes sont organiques, fluides, comme façonnées par la nature elle-même.

Cristal au plomb : L’original, dense et d’une brillance inégalée. Sa souplesse permet une taille d’une finesse extrême. Idéal pour les pièces d’exception et les verres de dégustation haut de gamme.

Cristallin sans plomb : L’alternative moderne, utilisée par des maisons comme Chef & Sommelier. Il remplace le plomb par du zinc ou du baryum. Résultat : une belle sonorité, une grande transparence et surtout, une meilleure résistance aux chocs et au lave-vaisselle.

Oubliez la transparence absolue ! La tendance est au verre coloré, qui apporte une touche de caractère et de chaleur à nos tables. Le vert sapin, l’ambre profond ou le rose poudré s’invitent sur les verres, les carafes et les vases. Ces pièces, inspirées du design des années 70 et de la tradition de Murano, se marient à merveille avec une vaisselle sobre pour un contraste audacieux et contemporain.

- Une brillance quasi-parfaite, même après des décennies.

- Une résistance accrue pour un usage quotidien.

- Une sonorité claire et agréable.

Le secret ? La pâte de verre, spécialité de la maison Daum. Un procédé unique où des cristaux broyés et des poudres de couleur sont fondus dans un moule, donnant naissance à des pièces aux teintes subtiles et aux formes sculpturales impossibles à obtenir par soufflage.

Techniquement, le verre est un liquide surfondu. Même à l’état solide, ses atomes ne sont pas arrangés en une structure cristalline ordonnée, ce qui lui confère sa transparence unique.

Pour entretenir la brillance de vos verres et éviter les traces de calcaire, l’astuce de grand-mère reste la meilleure.

- Lavez à la main à l’eau tiède avec très peu de produit vaisselle.

- Ajoutez une cuillère de vinaigre blanc dans l’eau de rinçage pour neutraliser le calcaire.

- Ne laissez jamais sécher à l’air libre. Utilisez deux chiffons en lin ou microfibre : un pour tenir la pièce, l’autre pour essuyer.

Attention aux chocs thermiques : C’est l’ennemi numéro un du verre et du cristal. Ne versez jamais un liquide bouillant dans un verre froid, ni de l’eau glacée dans un verre tout juste sorti du lave-vaisselle (si c’est du cristallin !). La différence de température brutale crée des tensions dans la matière qui peuvent provoquer une fissure immédiate ou fragiliser la pièce sur le long terme.