Fontainebleau comme vous ne l’avez jamais vu : Les secrets d’un pro pour lire la pierre

Découvrez un trésor historique à seulement 55 km de Paris : le château de Fontainebleau, un voyage dans le temps qui ravira tous les passionnés d’architecture !

Quand j'ai foulé le sol du château de Fontainebleau, j'ai ressenti une connexion avec des siècles d'histoire. Ce lieu, un chef-d'œuvre de l'architecture, mélange habilement le charme médiéval et la splendeur de la Renaissance. Chaque couloir murmure des secrets, et chaque jardin est une invitation à la rêverie. Ne manquez pas cette expérience magique !

On me demande souvent ce qui me fascine dans les vieilles pierres. Franchement ? C’est qu’elles ne sont jamais figées. Un vieux bâtiment, c’est un livre ouvert, un mille-feuille d’histoires. Et le château de Fontainebleau, c’est l’un des plus passionnants (et compliqués !) à déchiffrer. Oubliez la visite classique. Mon boulot, depuis plus de 20 ans, c’est de comprendre l’ossature de ces géants, de soigner leurs bobos et de guider les artisans qui leur redonnent vie. Alors aujourd’hui, je vous prête mes yeux.

Contenu de la page

Attention, Fontainebleau, ce n’est pas Versailles. Versailles, c’est la vision d’un seul homme, un projet net, presque tiré au cordeau. Fontainebleau, c’est tout l’inverse. C’est un organisme qui a poussé un peu dans tous les sens pendant des siècles. Chaque souverain a voulu y ajouter sa touche : une aile par-ci, un pavillon par-là… Le résultat, c’est ce joyeux bazar de styles et d’époques qui peut dérouter au premier abord. Mais c’est justement ça qui est passionnant pour un professionnel.

Prêts ? On va lire entre les lignes de l’architecture.

Le mille-feuille architectural : un guide pour s’y retrouver

Pour ne pas vous perdre, imaginez Fontainebleau comme une succession de couches. C’est la clé pour tout comprendre. D’ailleurs, voici un petit mémo à garder en tête pendant votre visite :

- La base (Moyen Âge) : Le noyau dur, c’est le donjon médiéval. Des murs épais en grès local, une pierre dure, des petites fenêtres… On était là pour se défendre. Vous pouvez encore deviner ses contours dans la Cour Ovale. C’est le point de départ de tout.

- La couche Renaissance : Un roi passionné par l’Italie décide de tout transformer. Il n’a pas tout rasé (ouf !), il a plutôt enveloppé le château médiéval. Il a fait percer de grandes fenêtres, ajouté des galeries ouvertes et utilisé une pierre calcaire plus tendre, parfaite pour les sculptures fines. Le château passe de forteresse à résidence de plaisance.

- La couche classique : Les souverains suivants continuent le chantier. On voit apparaître un style plus sobre, un mélange de brique rouge et de pierre claire, très caractéristique. C’est le cas de la Cour des Offices, par exemple.

- Les ajouts tardifs : D’autres rois et empereurs ont encore modifié, réaménagé, ajouté des appartements… Chaque époque a laissé sa cicatrice, ou plutôt sa signature.

Ce mélange de matériaux est un casse-tête permanent. Le grès, très dur, n’absorbe quasiment pas l’eau. Le calcaire, juste à côté, est une vraie éponge. L’eau qui ruisselle sur le grès gorge le calcaire voisin, qui peut éclater avec le gel en hiver. Notre boulot, c’est de créer des joints « intelligents » avec des mortiers à la chaux spécifiques, qui permettent à l’ensemble de respirer et d’évacuer l’humidité. Un vrai travail d’équilibriste.

Dans les coulisses du chantier : 3 savoir-faire d’exception

La magie de ce lieu, elle est aussi dans les mains de ceux qui l’ont bâti. Voici trois exemples concrets pour vous donner une idée du génie des artisans, d’hier et d’aujourd’hui.

1. Le secret des stucs de la Galerie François Ier

Vous voyez ces grandes sculptures en relief qui entourent les peintures ? C’est du stuc. Ce n’est pas du simple plâtre, loin de là. C’est un mélange complexe de chaux, de poudre de marbre et de colle naturelle. Pour restaurer un morceau manquant, on doit d’abord faire une analyse chimique pour retrouver la « recette » exacte. Le but : que le nouveau matériau réagisse pareil à l’humidité.

Le vrai drame caché, c’est la rouille. Je me souviens d’un chantier où, en sondant un personnage, on s’est rendu compte que son armature en fer forgé à l’intérieur était tellement rouillée qu’elle menaçait de faire éclater un bloc de stuc de 20 kg ! Une grande partie du travail consiste à traiter cette corrosion de l’intérieur, parfois en injectant des résines spéciales avec des seringues, millimètre par millimètre. Un travail de chirurgien qui peut coûter jusqu’à 1 500€ à 2 500€ le mètre carré, rien que pour la restauration.

2. L’escalier en Fer-à-Cheval : l’art de la taille de pierre

Cet escalier monumental est un chef-d’œuvre de stéréotomie, l’art de tailler et d’assembler des blocs de pierre aux formes complexes. Chaque marche, chaque courbe n’est pas un simple pavé. C’est une pièce unique, taillée en 3D avec une précision folle. Une seule erreur sur un bloc, et c’est toute la stabilité qui est compromise.

Aujourd’hui, quand on doit remplacer une marche usée, le processus n’a pas changé. On utilise des scanners 3D pour un relevé parfait, mais ensuite, c’est un compagnon tailleur de pierre qui prend le relais. Il dessine la pièce en taille réelle sur le sol de l’atelier avant de tailler le bloc de grès. Aucune machine ne remplace son œil et sa main. Remplacer une seule de ces marches peut prendre plusieurs semaines et coûter des milliers d’euros, juste pour une pierre.

3. Les parquets : la seconde vie du chêne

Les sols de Fontainebleau sont un véritable catalogue : en panneaux à la Versailles, en point de Hongrie… Restaurer un parquet qui a 300 ans, c’est un travail de patience. Le bois a vécu, il est sec, cassant, et souvent grignoté par les insectes.

Une erreur courante serait de prendre du chêne neuf pour remplacer une lame. Impossible ! Il n’aurait ni la couleur, ni la densité, ni l’âme du bois d’origine. On travaille donc avec des spécialistes qui récupèrent des poutres et des planchers de bâtiments anciens. C’est du bois de réemploi, déjà stabilisé par les siècles. On ajuste chaque pièce à la main. Pour la finition, oubliez les vitrificateurs modernes. On utilise de la cire d’abeille naturelle, appliquée à chaud. Ça nourrit le bois et donne cette patine incomparable. Petit détail qui fait mal au portefeuille : un mètre carré de ce parquet de réemploi, posé dans les règles de l’art, peut facilement coûter entre 250€ et 450€, soit 5 à 10 fois le prix d’un excellent parquet neuf !

Votre visite, version pro : le défi du visiteur averti

La prochaine fois que vous irez à Fontainebleau, je vous mets au défi de voir au-delà du parcours fléché. Voici quelques astuces pour ça.

Le Top 3 des détails que 99% des touristes ratent :

- Les « cicatrices » des façades. Dans la Cour du Cheval Blanc, placez-vous dos à l’escalier et regardez l’aile de droite. Vous verrez des fenêtres de styles et de tailles différentes, des raccords dans la toiture… Ce ne sont pas des erreurs, c’est l’histoire à l’état brut !

- Le dialogue des pierres. Cherchez un endroit où le grès (rugueux, couleur miel) des parties anciennes rencontre le calcaire (lisse, plus clair) de la Renaissance. Touchez-les (si c’est permis !). Vous sentirez littéralement deux époques se côtoyer.

- Les initiales cachées. Dans la Galerie François Ier, ne levez pas seulement les yeux vers les fresques. Baissez-les vers les lambris en noyer. Vous y trouverez des « F » (pour le roi) et des salamandres, son emblème, sculptés partout.

Petit conseil contre-intuitif : Le meilleur moment pour « lire » les façades, c’est par temps gris et lumineux. Un grand soleil écrase les reliefs. Une lumière diffuse, au contraire, révèle chaque détail de la sculpture, chaque nuance de la pierre. Oubliez la météo parfaite !

Devenir gardien de la pierre, ça vous tente ?

On me demande parfois comment on arrive à faire ce métier. Ce n’est pas de la magie, c’est beaucoup de travail ! Souvent, le parcours passe par des filières d’excellence comme les Compagnons du Devoir, qui transmettent des savoir-faire ancestraux de maître à apprenti, ou par des écoles spécialisées dans la restauration du patrimoine. Il faut être patient, minutieux, et avoir un respect infini pour le travail de ceux qui nous ont précédés.

Mais attention ! On ne s’improvise pas restaurateur. Toute intervention sur un monument classé est ultra-réglementée et supervisée par des architectes spécialisés. Bricoler sur un bâtiment ancien sans ces compétences, c’est le meilleur moyen de causer des dégâts irréparables… et c’est illégal.

Ce château n’est pas un musée endormi. C’est un chantier permanent, un laboratoire où l’on marie techniques ancestrales et technologies de pointe, comme la reconstruction d’une charpente historique en y intégrant discrètement des systèmes anti-incendie modernes. C’est une responsabilité immense, mais quel honneur !

Alors, la prochaine fois que vous entendrez un parquet craquer, j’espère que vous y entendrez l’écho des pas de l’histoire et que, en posant votre main sur une pierre froide, vous sentirez toute la passion des milliers d’artisans qui, depuis des siècles, gardent ce trésor vivant.

Galerie d’inspiration

Point important : Le fameux escalier en Fer-à-Cheval, emblème du château, est une prouesse technique du XVIIe siècle. Ses volées sont construites sans voûte intermédiaire, chaque marche tenant la précédente. Une innovation de l’architecte Jean Androuet du Cerceau qui donne cette impression de légèreté aérienne.

Le grès utilisé pour les soubassements du château est une pierre locale, extraite de la forêt de Fontainebleau elle-même. C’est l’un des sables les plus purs au monde.

Cette pureté en silice lui confère une dureté exceptionnelle, capable de résister aux siècles. C’est la même roche qui, une fois broyée, sert à fabriquer le verre de Murano ou les optiques de haute précision. Une matière première noble, du sol au plafond.

L’œil du connaisseur : 3 détails à ne pas manquer

- Les monogrammes : Cherchez les

Pourquoi tant de salamandres sculptées ?

C’est l’emblème personnel de François Ier. Crachant de l’eau pour éteindre le

- Une souplesse qui absorbe les mouvements du bâti ancien.

- Une perméabilité qui laisse les murs évacuer l’humidité.

- Une composition 100% naturelle à base de calcaire et d’argile.

Le secret ? Le mortier à la chaux. Les restaurateurs utilisent des chaux hydrauliques naturelles, comme les réputées NHL de Saint-Astier, pour rejointoyer les pierres. Utiliser un ciment moderne serait une hérésie : il emprisonnerait l’eau et ferait éclater la pierre historique par le gel.

Le sol des cours n’est pas anodin. Les pavés de grès, souvent polis par des millions de pas, sont posés sur un lit de sable. Ce système ancestral assure un drainage naturel parfait. L’eau de pluie s’infiltre directement, évitant le ruissellement et la stagnation au pied des façades, le point faible de tout bâtiment ancien.

Brique rouge : Cuite à haute température, elle est dense et peu poreuse. Utilisée pour le corps des façades sous Henri IV, elle apporte une note colorée et chaleureuse.

Pierre de taille calcaire : D’un blanc-crème, elle est utilisée pour les chaînages d’angle et les encadrements de fenêtres. Elle capte la lumière et souligne la structure.

Ce duo

Le style de l’École de Fontainebleau, né ici sous l’impulsion d’artistes italiens comme Rosso Fiorentino et le Primatice, est un mélange unique. Il associe des fresques aux couleurs vives, inspirées de l’Antiquité, à des stucs en haut-relief aux formes humaines étirées et sensuelles. Une véritable révolution artistique qui a défini le goût français pour un siècle.

Arrêtez-vous un instant dans la Cour Ovale et fermez les yeux. Par temps humide, vous pouvez presque sentir l’odeur caractéristique de la pierre de grès mouillée, une fragrance minérale et fraîche. Elle se mêle aux effluves des buis taillés et, à l’intérieur, à la senteur unique de la cire d’abeille et du bois ancien. Un voyage olfactif à travers les siècles.

Le défi des toitures

À Fontainebleau, le toit est une cinquième façade. La couverture est majoritairement en ardoise, traditionnellement extraite des carrières d’Angers. Chaque ardoise est taillée et clouée à la main sur la volige en bois. Les lucarnes complexes, les poinçons en plomb et les épis de faîtage en zinc sont le terrain de jeu des couvreurs-ornemanistes, un savoir-faire rare et précieux.

Comment nettoie-t-on une sculpture délicate sans l’abîmer ?

Oubliez le jet à haute pression. Aujourd’hui, les restaurateurs utilisent des techniques de pointe comme le micro-gommage (projection d’une poudre très fine) ou même le nettoyage laser. Le laser permet de pulvériser la croûte de pollution noire sans jamais toucher l’épiderme originel de la pierre, appelé le calcin. Une chirurgie de précision pour œuvres d’art.

- Fenêtre médiévale : Petite, étroite, souvent surmontée d’un arc simple. La fonction est défensive, l’ouverture minimale.

- Fenêtre Renaissance : Large, à meneaux et traverses en pierre formant une croix. Elle inonde les pièces de lumière et ouvre le château sur l’extérieur.

- Fenêtre classique : Haute et droite, avec de plus grands carreaux. La géométrie et la symétrie priment, comme on le voit dans les ailes du XVIIe siècle.

On estime que 8 rois, 2 empereurs et 34 souverains au total ont résidé et laissé leur empreinte à Fontainebleau sur près de 800 ans.

C’est cette continuité d’occupation et de transformation qui en fait un résumé unique de l’histoire de France et de son architecture, contrairement à d’autres châteaux qui ont connu de longues périodes d’abandon.

La restauration : Elle vise à remettre un élément dans un état passé, parfois en remplaçant des parties manquantes avec des matériaux neufs. C’est le cas lors de la réfection d’une toiture effondrée.

La conservation : Elle cherche à stopper la dégradation et à figer l’état actuel. On va consolider une pierre qui s’effrite, mais pas la remplacer.

À Fontainebleau, les deux approches coexistent en permanence, un arbitrage constant entre histoire et pérennité.

Les parquets des appartements impériaux, notamment le fameux

Pourquoi le plan du château semble-t-il si labyrinthique ?

Car il n’a jamais été pensé d’un seul jet. Chaque souverain a ajouté ou modifié des ailes en fonction de ses besoins et des modes de l’époque, en s’adaptant aux constructions existantes. Le château a grandi de manière organique, comme une ville, autour de son noyau médiéval, la Cour Ovale.

Une erreur à éviter : Penser que la pierre est éternelle. Le grès est attaqué par le sel de déneigement, le calcaire est dissous par les pluies acides et les deux sont colonisés par des lichens et des bactéries qui les rongent. La surveillance et l’entretien sont un combat de tous les instants.

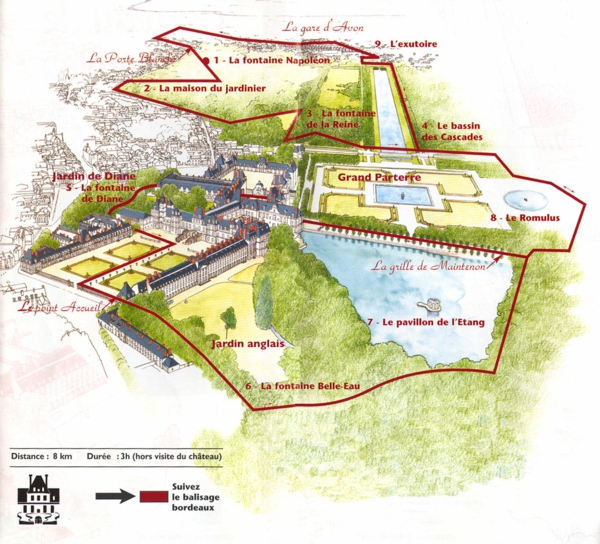

- Le jardin de Diane, en face de l’aile des Reines-Mères, est un parfait exemple de jardin à la française dessiné par Le Nôtre : symétrie, parterres de broderies, et perspectives grandioses.

- Le Jardin Anglais, créé sous Napoléon Ier, est tout l’inverse : allées sinueuses, essences d’arbres exotiques, rivière artificielle… Il imite une nature idéalisée et invite à la promenade romantique.

La salamandre n’est pas le seul animal à observer. Levez la tête dans la galerie des Cerfs : ses murs sont ornés de vues des principales forêts et châteaux royaux. C’est une célébration du domaine de chasse, activité favorite des rois, qui rappelle que Fontainebleau est indissociable de sa forêt.

Les grands décors de la salle de Bal, commandés par Henri II, ont été achevés… 300 ans plus tard ! Les emplacements prévus pour les peintures sont restés vides jusqu’au XIXe siècle, sous le règne de Louis-Philippe.

Les dorures ne sont pas de la peinture. Pour les stucs de la Galerie François Ier, les artisans ont utilisé la technique de la dorure à la feuille. De fines feuilles d’or, épaisses de quelques microns, sont appliquées sur une préparation (l’

L’astuce de l’architecte : Pour unifier des bâtiments d’époques et de hauteurs différentes, les architectes de la Renaissance et de l’âge classique ont utilisé de longues toitures d’ardoise à forte pente. Cet élément visuel puissant agit comme un grand manteau qui harmonise l’ensemble et donne au château, malgré son plan décousu, une silhouette cohérente.

Observez bien les encadrements de fenêtres de la façade principale. Vous remarquerez que certains frontons (les ornements triangulaires ou courbes au-dessus) sont intentionnellement laissés