Coulisses des musées parisiens : ce que les guides ne vous disent jamais

Découvrez comment le musée Pompidou redéfinit l’art contemporain et transforme Paris en un véritable centre culturel.

En flânant dans les rues de Paris, j'ai réalisé que les musées ne sont plus de simples lieux d'exposition. Ils vibrent, ils vivent, et le Pompidou incarne cette révolution. À travers son architecture audacieuse, il nous invite à redécouvrir l'art sous un jour inédit, tout en nous plongeant dans l'effervescence culturelle de la capitale.

Introduction : 30 ans sur les chantiers, au cœur des métamorphoses de Paris

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache vraiment derrière les murs des grands musées parisiens ? Pas les œuvres, non, mais les murs eux-mêmes. Le béton, l’acier, le verre… Ça fait plus de trente ans que je suis dans le bâtiment, et j’ai eu la chance de voir l’envers de ce décor prestigieux.

Contenu de la page

- Introduction : 30 ans sur les chantiers, au cœur des métamorphoses de Paris

- 1. Le pari fou de l’architecture « à l’envers »

- 2. Moderniser les icônes : un défi de taille

- 3. Le travail d’orfèvre : quand l’architecture se fait discrète

- 4. La face cachée du chantier : normes, sécurité et esprit d’équipe

- Ce que ces pierres nous apprennent

- Galerie d’inspiration

J’ai commencé comme apprenti sur des chantiers de rénovation dans le Marais. À l’époque, Paris était une ville incroyable, mais un peu endormie. Les musées, c’étaient des lieux solennels, presque intimidants. Et puis, un vent de fraîcheur a soufflé. L’architecture est sortie du bois pour bousculer les codes et réinventer la culture.

Ce que je veux vous raconter ici, ce n’est pas une leçon d’histoire de l’art. C’est du vécu, du concret. C’est l’odeur de la poussière, la tension avant la livraison d’un projet, et les anecdotes de chantier qu’on ne trouve dans aucun livre. Alors, mettez votre casque, je vous emmène dans les coulisses.

D’ailleurs, si vous rêvez de bosser sur ce genre de projet, je vous glisserai quelques pistes. Car au-delà des architectes-stars, il y a toute une armée de techniciens et d’artisans passionnés.

1. Le pari fou de l’architecture « à l’envers »

Franchement, personne n’était prêt pour le Centre Pompidou. Quand le projet a été dévoilé, ça a été un séisme. Sur les chantiers voisins, les plus anciens n’avaient que le mot « raffinerie » à la bouche. Pour eux, c’était une trahison au cœur du Paris historique. Mais pour les plus jeunes, comme moi, c’était une claque monumentale. Enfin un bâtiment qui ne cachait rien !

Une structure de pont en plein Paris

L’idée de génie, c’était de libérer complètement les plateaux à l’intérieur. Zéro poteau, zéro mur porteur. Une flexibilité totale pour les expos. Pour réussir ce tour de force, les ingénieurs ont eu une idée radicale : tout sortir. La structure, les tuyaux, les escalators… tout est devenu la façade.

Les pièces maîtresses de ce Meccano géant, ce sont les « gerberettes ». Des monstres d’acier moulé, pesant chacune entre 10 et 15 tonnes, qui viennent s’accrocher aux poteaux pour supporter les énormes poutres. C’est une technique directement empruntée à la construction des ponts. Un spectacle inoubliable à voir monter.

Le revers de la médaille : l’entretien

Mais (car il y a toujours un « mais » dans le bâtiment), cette audace a un coût. Exposer sa structure aux éléments, c’est accepter un combat permanent contre la rouille et les fuites. L’étanchéité a été un casse-tête infernal pendant des années.

Et puis il y a la maintenance… Le fameux code couleur (bleu pour l’air, vert pour l’eau, jaune pour l’élec, rouge pour les circulations) est brillant, mais en pratique, c’est un budget colossal. Une campagne de peinture complète peut coûter plusieurs millions d’euros et mobiliser des équipes de cordistes pendant plus d’un an. Une leçon qu’on n’a jamais oubliée : le coût d’un bâtiment, ce n’est pas que sa construction, c’est toute sa vie.

Petit conseil de pro : Travailler sur ce type de structure en extérieur demande des habilitations très spécifiques. On ne s’improvise pas électricien ou plombier à 30 mètres de haut. C’est un métier à part entière.

2. Moderniser les icônes : un défi de taille

À une certaine époque, un grand élan de modernisation a traversé la capitale. L’idée était de dépoussiérer les grandes institutions culturelles et de résoudre des problèmes très concrets. Deux chantiers illustrent parfaitement cette ambition : celui du Grand Louvre et la reconversion d’une ancienne gare monumentale.

Le Grand Louvre : bien plus qu’une simple pyramide

Aujourd’hui, tout le monde connaît la pyramide. Mais on oublie souvent pourquoi elle est là. Avant, entrer au Louvre, c’était un parcours du combattant. Une petite porte, des files d’attente interminables… une galère. Le musée manquait cruellement d’un vrai hall d’accueil.

Le projet a été une réponse avant tout fonctionnelle : créer un immense espace souterrain sous la cour principale. La pyramide, c’est juste la partie visible de l’iceberg, le puits de lumière qui signale l’entrée. Creuser sous un palais historique, à deux pas de la Seine, a été un exploit. Il a fallu construire une paroi en béton dans le sol sur des dizaines de mètres de profondeur pour contenir l’eau et la terre. Un chantier colossal qui s’est étalé sur plusieurs années ; rien que pour le gros œuvre souterrain, il a fallu compter près de deux ans !

Le défi du verre : L’architecte avait une exigence : un verre d’une transparence absolue, sans les reflets verdâtres habituels. L’entreprise française qui a relevé le défi a dû mettre au point un procédé de fabrication inédit, avec un four spécial. Plus d’un an de recherche et développement pour obtenir ce fameux verre extra-clair. La structure qui le tient est tout aussi fine, un réseau de câbles en inox inspiré des voiliers pour un maximum de légèreté.

L’ancienne gare d’Orsay : faire du neuf avec du vieux

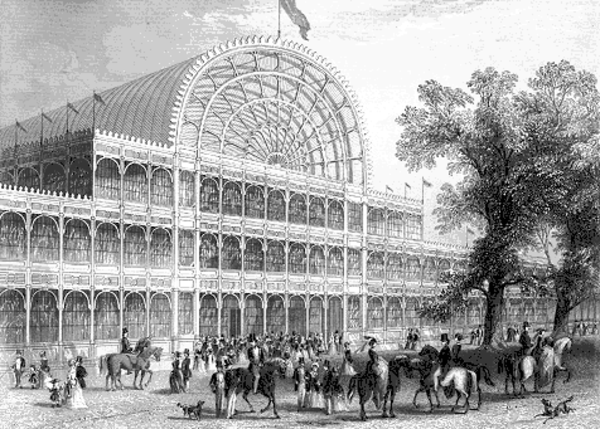

La transformation de la gare d’Orsay en musée est un cas d’école. Construite pour l’Exposition Universelle, elle était devenue trop petite pour les trains modernes. Sa démolition était même programmée ! Sa sauvegarde est une victoire pour le patrimoine.

L’enjeu ? Insérer des salles d’exposition dans une nef métallique gigantesque sans la dénaturer. La solution a été de bâtir une sorte de « rue » intérieure en pierre qui structure le parcours. Ça a fait débat, certains trouvant l’intervention trop massive par rapport à la légèreté de la structure d’origine.

Astuce pour votre prochaine visite : Levez la tête ! Vous verrez partout la charpente métallique de la gare d’origine. Observez comment les nouveaux murs en pierre viennent s’y nicher. C’est ce dialogue, parfois tendu, entre l’industriel et le monumental qui rend le lieu si spécial.

3. Le travail d’orfèvre : quand l’architecture se fait discrète

Parfois, le plus grand talent d’un architecte, c’est de savoir s’effacer. Deux projets parisiens le montrent à merveille : l’un dans le Marais, l’autre le long de la Seine.

L’art dans un écrin historique

Installer la collection d’un grand maître de l’art moderne dans un hôtel particulier historique du Marais, c’est un exercice de haute voltige. Ici, pas de geste spectaculaire. Tout est dans la retenue. Chaque décision doit être validée par les architectes des monuments historiques, qui ont leur mot à dire sur la moindre vis.

Le défi permanent est d’intégrer les contraintes d’un musée moderne (sécurité incendie, climatisation, accessibilité) dans un bâtiment qui n’a pas été pensé pour ça. J’ai souvenir d’un chantier où on a passé des semaines à trouver comment faire passer une gaine de ventilation sans abîmer des moulures d’époque. On a fini par la dissimuler dans un ancien conduit de cheminée. C’est un jeu de piste permanent où l’on privilégie des solutions « réversibles » qu’on pourrait un jour démonter.

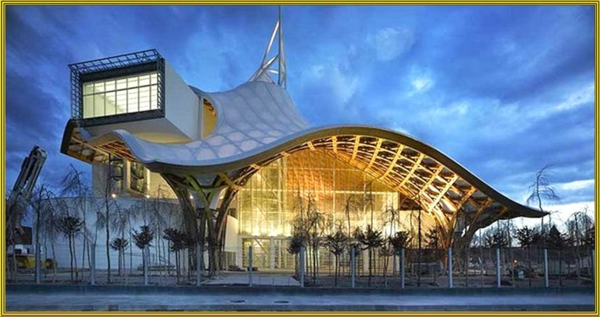

Le musée caché derrière un mur de plantes

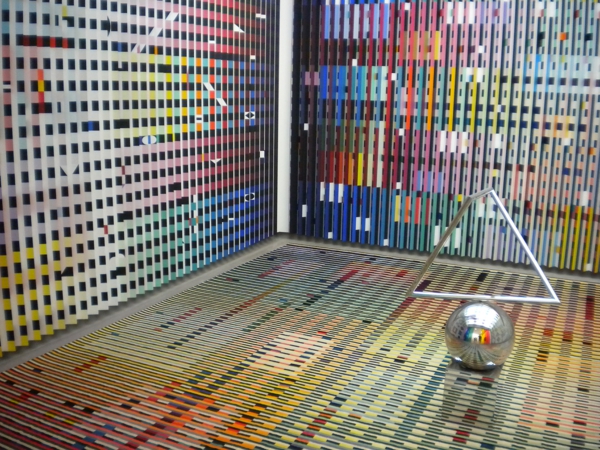

À l’opposé du Centre Pompidou, le Musée du Quai Branly se cache. Protégé par une paroi de verre et un jardin luxuriant, il semble flotter au-dessus du sol. L’intention était de créer une bulle, une transition avant de découvrir des civilisations lointaines.

L’élément le plus bluffant, c’est son mur végétal. Attention, ce n’est pas du lierre ! C’est un écosystème complexe où les plantes poussent sur un feutre spécial, irrigué en continu par un système qui apporte eau et nutriments. C’est beau, ça isole du bruit et de la chaleur, mais ça demande de l’entretien. Un bijou pareil, ça se chiffre : il faut compter un budget annuel de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour les interventions des jardiniers-cordistes et la maintenance du système.

À l’intérieur, l’ambiance est très sombre. C’est un choix radical pour protéger les œuvres, souvent très fragiles (plumes, textiles…). Honnêtement, certains visiteurs trouvent ça un peu déroutant, et je peux comprendre. C’est le dilemme classique : le confort du visiteur ou la préservation des collections ?

4. La face cachée du chantier : normes, sécurité et esprit d’équipe

Une belle architecture ne vaut rien si le bâtiment n’est pas sûr et fonctionnel. C’est la partie invisible, mais c’est notre quotidien. Les musées sont des Établissements Recevant du Public (ERP), et la réglementation est draconienne.

La sécurité incendie : l’obsession n°1

C’est notre hantise. Concrètement, sur un chantier, on jongle en permanence avec trois priorités :

- Les matériaux : Tout, des peintures aux moquettes, doit avoir un classement au feu très strict. Utiliser le mauvais produit, et la commission de sécurité peut refuser l’ouverture du musée.

- Le désenfumage : Il faut pouvoir évacuer les fumées pour permettre aux gens de sortir et aux pompiers d’intervenir. Ça implique des systèmes de clapets et de gaines ultra complexes.

- Le compartimentage : Le bâtiment est divisé en zones avec des portes coupe-feu pour ralentir la propagation d’un incendie. Je me souviens d’une nuit blanche passée à régler une porte qui ne fermait pas correctement, la veille de l’ouverture. La sécurité ne pardonne aucune approximation.

L’humain au cœur du projet

Ce que ces années m’ont appris, c’est qu’un grand projet n’est jamais l’œuvre d’un seul homme. L’architecte donne la vision, mais sans l’ingénieur pour calculer la structure, le bureau de contrôle pour valider la sécurité, et l’artisan pour réaliser le geste parfait, il n’y a rien.

Pour ceux que ça intéresse, bosser là-dessus, ça demande une sacrée polyvalence. On a besoin de tout le monde : des ingénieurs, des électriciens, des menuisiers… La clé, c’est la communication et la résolution de problèmes. Pour les jeunes qui veulent se lancer, un BTS Bâtiment ou un diplôme d’ingénieur sont des voies royales. Mais c’est la curiosité et le bon sens sur le terrain qui feront VRAIMENT la différence.

Ce que ces pierres nous apprennent

Cette aventure architecturale des musées parisiens est une formidable leçon. Elle montre qu’on peut être audacieux tout en dialoguant avec l’histoire. Elle prouve que l’architecture, quand elle est intelligente, change notre façon de vivre la culture.

Mais pour le pro que je suis, le plus grand enseignement reste humain. Un bâtiment réussi, c’est un bâtiment qui sert les gens, facile à entretenir et sûr. Aujourd’hui, un nouveau défi immense s’ajoute : la performance énergétique. Rendre ces géants de verre et d’acier moins gourmands en énergie, c’est le grand chantier qui nous attend. L’histoire continue de s’écrire, et c’est ça qui rend ce métier si passionnant.

Galerie d’inspiration

Comment transformer une gare monumentale en un musée lumineux sans trahir son âme industrielle ?

C’était le défi majeur du Musée d’Orsay. L’architecte Gae Aulenti a eu l’idée de construire des

Le code couleur du Centre Pompidou n’est pas un hasard : le bleu pour les circuits d’air, le jaune pour l’électricité, le vert pour les circuits d’eau et le rouge pour la circulation des personnes (escalators, ascenseurs).

Cette signature visuelle, voulue par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers, est l’application la plus radicale de leur concept : rendre le bâtiment

- Une transparence absolue, sans la moindre teinte verdâtre.

- Une résistance à toute épreuve pour des pièces de plus de 21 mm d’épaisseur.

Le secret ? La Pyramide du Louvre a nécessité le développement d’un verre sur-mesure par Saint-Gobain, le verre

Point important : La maintenance de ces architectures audacieuses est un chantier perpétuel. Les fameux tuyaux du Centre Pompidou, exposés aux intempéries et à la pollution, doivent être repeints intégralement tous les 25 à 30 ans. Une opération qui mobilise des alpinistes du bâtiment et des milliers de litres de peintures industrielles spécifiques pour garantir à la fois l’éclat des couleurs et la protection de l’acier.

Loin du brutalisme de Pompidou, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, signé Jean Nouvel, propose une autre vision de la modernité. Il se veut un

La rénovation des musées historiques ne repose pas que sur les architectes-stars. Elle fait appel à des savoir-faire d’exception pour dialoguer avec l’existant.

- Les staffeurs-ornemanistes : Des artisans qui restaurent ou recréent à l’identique les moulures, corniches et décors en plâtre des salons historiques, un travail essentiel pour préserver l’âme des lieux.

- Les maîtres-ferronniers : Ils interviennent sur les grilles, les rampes d’escalier ou les structures métalliques type Eiffel, comme à Orsay, en utilisant des techniques de forge et de rivetage traditionnelles.

Béton brut : Caractéristique du Centre Pompidou, il offre une esthétique radicale mais peut paraître froid. Sa mise en œuvre est complexe pour obtenir une surface parfaite.

Pierre de taille : Utilisée massivement dans la rénovation d’Orsay ou du Louvre, elle assure une continuité historique et une noblesse intemporelle, mais son coût et son poids sont élevés.

Le choix de l’un ou l’autre signe l’intention de l’architecte : rupture audacieuse ou intégration respectueuse.