Les Pieds sur la Lune : L’Analyse d’un Passionné de Mécanique (et Pourquoi ce n’est PAS du Cinéma)

Un moment qui a redéfini notre place dans l’univers. Découvrez si le premier pas sur la Lune est une réalité ou une illusion.

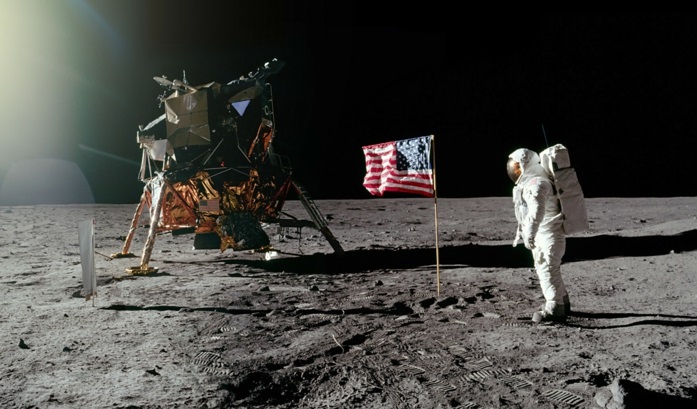

Le 21 juillet 1969, j'ai ressenti l'excitation d'une génération entière lorsque Neil Armstrong a foulé le sol lunaire. Ce pas audacieux, symbole d'espoir, a-t-il vraiment eu lieu ? Les images emblématiques et les mots d'Armstrong résonnent encore aujourd'hui. Plongez dans l'histoire et explorez les mystères qui l'entourent.

Depuis que je suis gamin, je ne suis pas fasciné par les exploits pour les médailles, mais pour la mécanique qu’il y a derrière. Et franchement, le programme spatial lunaire, c’est le cas d’étude ultime. Ça fait des années que je décortique les plans, que je lis les retranscriptions techniques… C’est un monde de pure ingéniosité.

Contenu de la page

Alors, forcément, quand on me pose la fameuse question : « Mais alors, on y est vraiment allés ? », ma réponse est toujours la même. Oublions la croyance, parlons concret. Parlons physique, mécanique et preuves tangibles. Je vais vous montrer pourquoi les premiers pas de l’homme sur la Lune sont un fait technique, pas un scénario de film.

Partie 1 : La force brute et la précision d’horloger

Pour commencer, il faut comprendre le monstre mécanique nécessaire pour ne serait-ce que quitter la Terre. Le défi numéro un, c’est de s’arracher à la gravité. Et pour ça, il n’y a pas de secret : il faut une puissance démesurée.

La fusée porteuse de l’époque était une véritable bête de métal. Imaginez un gratte-ciel de plus de 100 mètres de haut pesant près de 3000 tonnes. Ses moteurs principaux développaient une poussée équivalente à celle de plus de 150 000 voitures qui accéléreraient en même temps. Le son seul était une arme : les ondes de choc pouvaient briser des fenêtres à des kilomètres à la ronde. Les astronautes eux-mêmes ont décrit des vibrations et un bruit dépassant tout ce qu’ils avaient pu imaginer. Il n’y avait tout simplement aucune autre technologie capable de mettre en orbite une telle masse.

Et une fois là-haut, le vaisseau lui-même était un assemblage de haute voltige. Pas un seul bloc, mais un trio de modules ultra-spécialisés :

- La capsule de retour : Le seul élément conçu pour revenir, avec son bouclier thermique capable de supporter des températures infernales lors de la rentrée dans l’atmosphère à près de 40 000 km/h.

- Le module de service : La véritable centrale électrique et de propulsion du voyage, abritant le moteur principal et les réserves vitales.

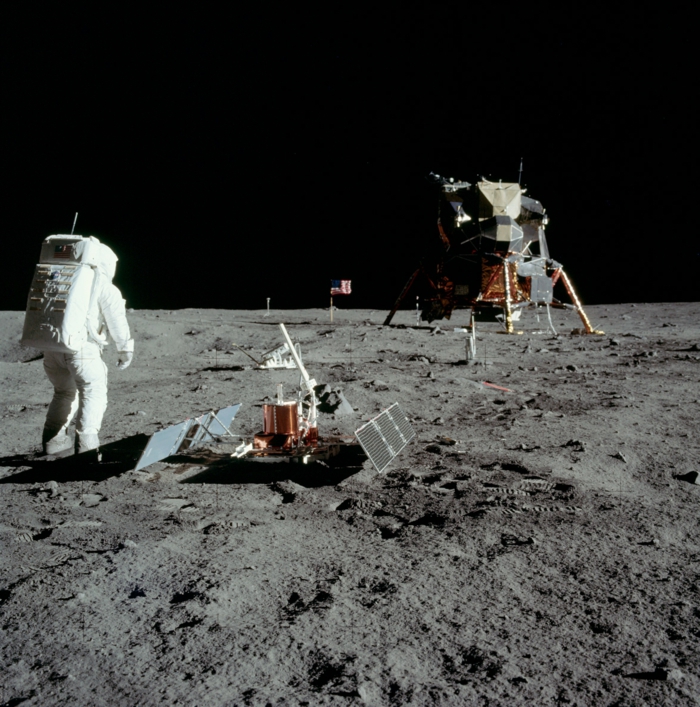

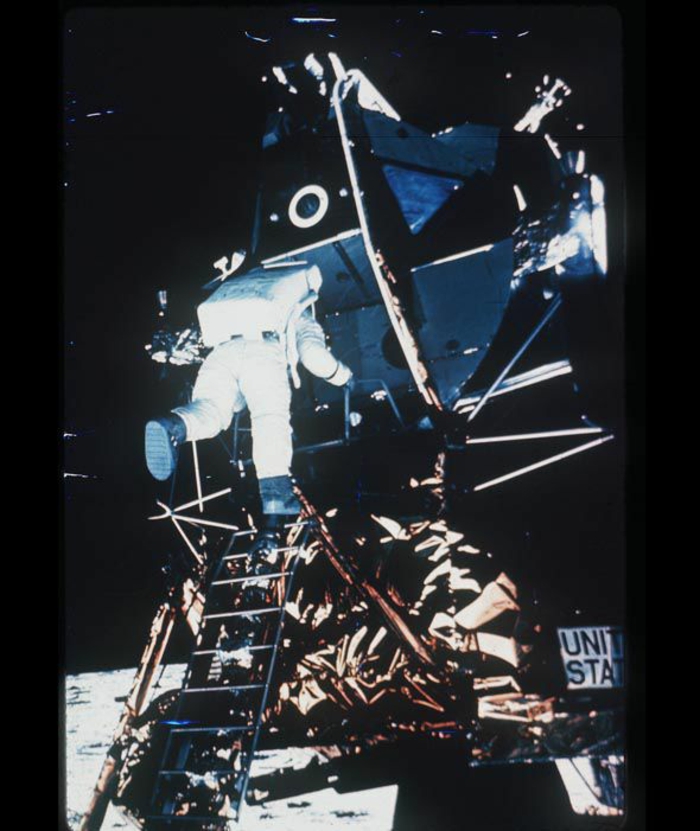

- Le module lunaire (ou LM) : Ah, celui-là, c’est mon préféré. Une sorte d’araignée métallique conçue UNIQUEMENT pour voler dans le vide. Sa structure était si légère et fragile qu’elle se serait effondrée sous son propre poids sur Terre. Un pur concentré d’ingénierie sans aucun compromis aérodynamique.

Le saviez-vous ? L’ordinateur de bord qui a guidé tout ce périple avait une puissance de calcul inférieure à celle d’une simple calculatrice que vous trouvez en supermarché aujourd’hui. Et pourtant, il a parfaitement rempli sa mission à 380 000 km de chez nous. Ça force le respect, non ?

Partie 2 : Quand l’imprévu prouve le réel

C’est souvent dans les moments de crise qu’on trouve la preuve la plus authentique. Et la descente finale sur la Lune a été un véritable thriller.

À quelques kilomètres de la surface, l’ordinateur de bord se met à sonner l’alarme. Panique à bord ? Pas vraiment. En fait, c’était un simple problème de surcharge. Un radar, inutile pour l’atterrissage, était resté allumé par erreur et bombardait l’ordinateur d’informations superflues. L’ordinateur, brillamment programmé, a simplement signalé qu’il était trop occupé et qu’il se concentrait sur les tâches vitales. Au sol, les ingénieurs ont compris la situation en quelques secondes et ont donné le feu vert pour continuer. Franchement, si vous écriviez un scénario de film, vous n’inventeriez pas un détail technique aussi pointu et… humain.

Mais ça ne s’arrête pas là. Le commandant, en regardant par le hublot, réalise que le pilote automatique les emmène droit sur un champ de rochers gros comme des voitures ! Il a dû reprendre les commandes en manuel et piloter l’engin comme un hélicoptère pour trouver un terrain plat, tout ça avec le carburant qui descendait à une vitesse folle. Quand le module s’est enfin posé, il restait moins de 30 secondes de carburant. Cette tension, ces décisions prises à la volée, on les entend dans les enregistrements audio. C’est la marque du réel, pas d’un script bien huilé.

Partie 3 : Démystifier les doutes avec un peu de science pratique

Les théories du complot naissent souvent d’une mauvaise interprétation des lois de la physique. Alors, mettons nos blouses de technicien et regardons les arguments les plus courants.

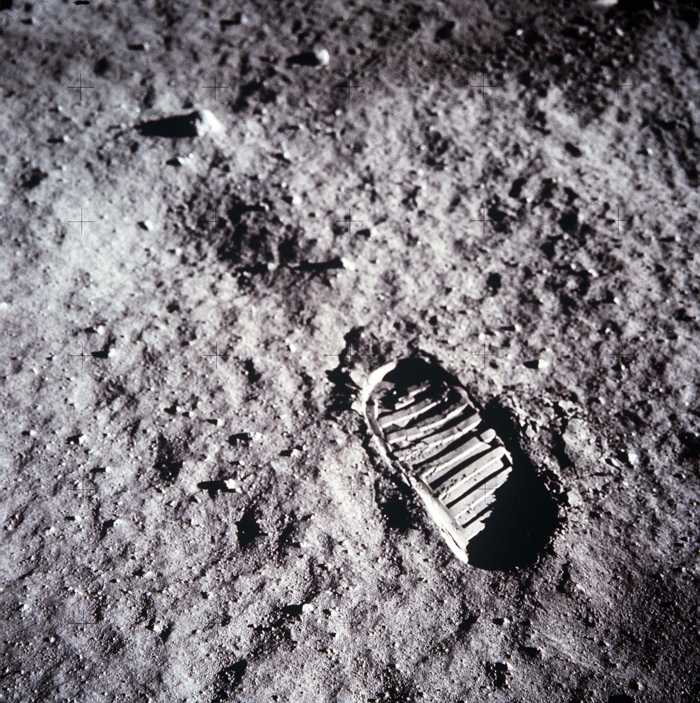

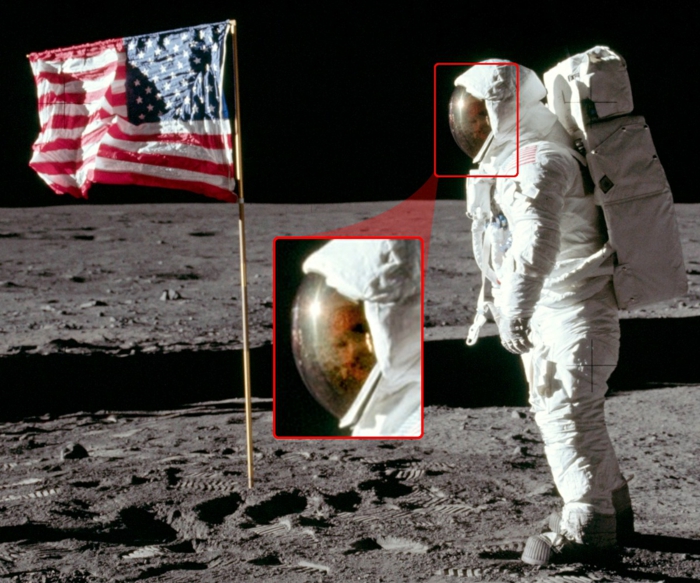

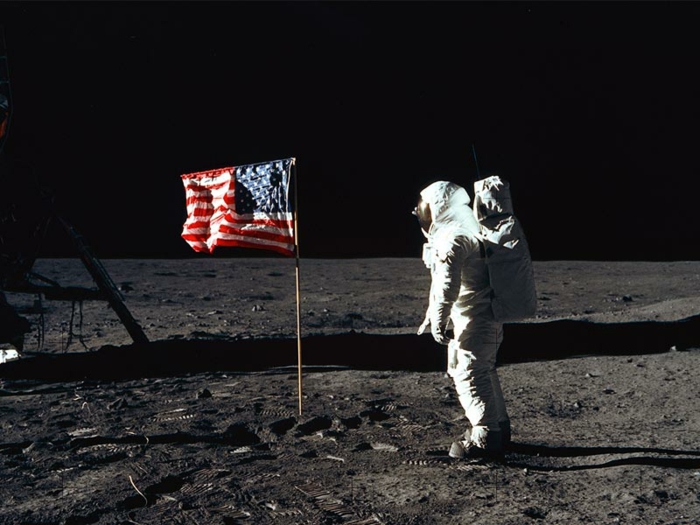

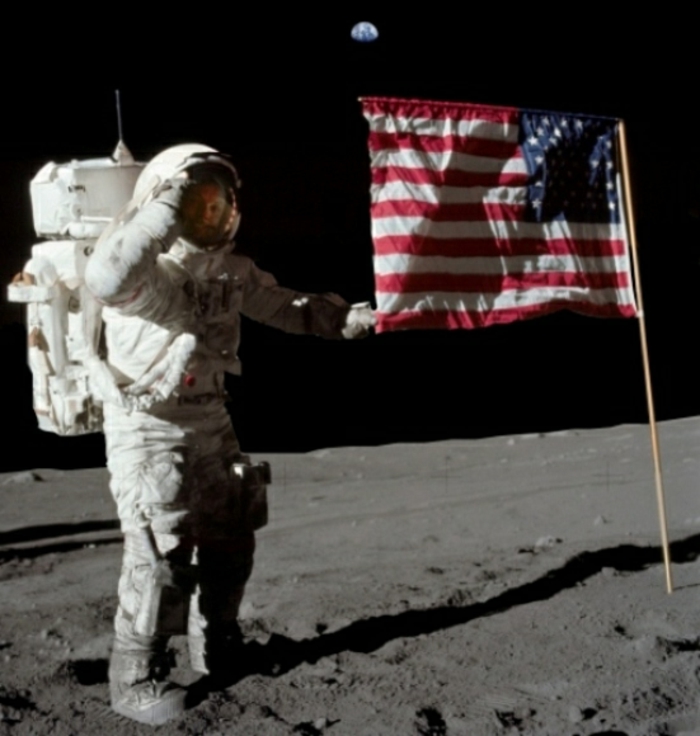

Le drapeau qui « flotte » ?

L’explication est simple : il ne flotte pas. Pour qu’il soit bien visible, le drapeau était tenu par une tige horizontale. Sauf que les astronautes n’ont pas réussi à la déployer entièrement, ce qui a froissé le tissu. Le mouvement qu’on aperçoit, c’est juste de l’inertie. En plantant le mât, ils l’ont fait vibrer. Dans le vide, sans air pour freiner le mouvement, ces ondulations durent beaucoup plus longtemps. C’est même une preuve que la scène se déroule bien dans le vide !

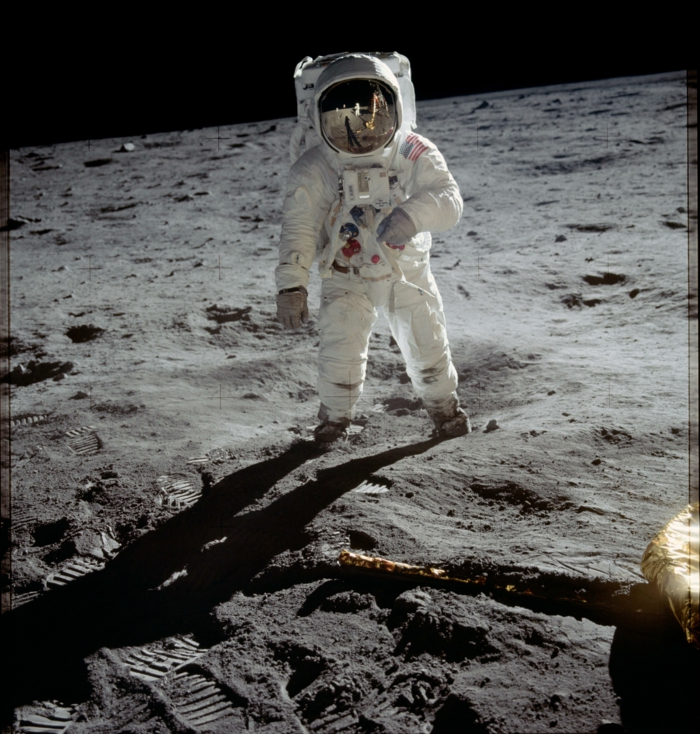

Pas d’étoiles sur les photos ?

C’est un classique de la photo. La surface de la Lune, baignée de soleil, et les combinaisons blanches des astronautes étaient incroyablement lumineuses. Pour ne pas avoir une photo toute blanche (surexposée), l’appareil était réglé avec une vitesse très rapide et une petite ouverture. Dans ces conditions, la faible lumière des étoiles n’a tout simplement pas le temps d’imprimer la pellicule.

Petit défi pour vous : ce soir, prenez un ami en photo dehors, dans le noir, avec le flash activé. Résultat ? Votre ami est net, mais le ciel derrière est complètement noir. Vous venez de reproduire les conditions de prise de vue lunaires.

Les ombres pas parallèles ?

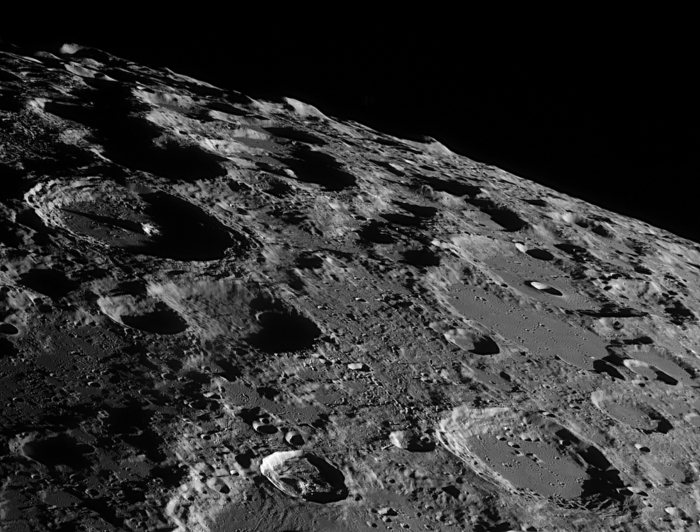

Cet argument oublie un détail crucial : le terrain. La Lune n’est pas une table de billard. C’est un sol plein de bosses, de pentes et de cratères. Une ombre projetée sur un sol qui monte ou qui descend va forcément paraître déformée et ne sera pas parallèle à une autre ombre projetée sur une surface plate juste à côté. C’est un simple effet de perspective que l’on voit tous les jours en montagne.

Et les radiations mortelles ?

Les ceintures de radiation qui entourent la Terre sont réelles, mais leur danger a été bien calculé. La trajectoire du vaisseau a été pensée pour traverser les zones les moins denses et surtout, très rapidement. La coque en aluminium du vaisseau a suffi à bloquer la majorité des particules. Pour vous donner une idée, la dose reçue par les astronautes durant cette traversée était à peu près équivalente à celle d’une simple radio des poumons à l’hôpital. Un risque, oui, mais parfaitement maîtrisé.

Partie 4 : Les preuves impossibles à falsifier

Au-delà de tout ça, il y a des preuves matérielles et humaines qui rendent le canular tout simplement impossible.

D’abord, les réflecteurs laser. Les astronautes ont laissé sur la Lune des panneaux recouverts de miroirs spéciaux. Depuis des décennies, des observatoires sur Terre (comme celui de la Côte d’Azur en France) tirent des faisceaux laser dessus pour mesurer la distance Terre-Lune au millimètre près. C’est grâce à ça qu’on sait que la Lune s’éloigne de nous de 3,8 cm par an. Cet instrument fonctionne ENCORE aujourd’hui et est utilisé par la communauté scientifique internationale. On ne peut pas simuler ça.

Ensuite, les roches lunaires. Les missions ont rapporté des centaines de kilos de cailloux. Leur composition est unique : aucune trace d’eau, formées sans oxygène et criblées de micro-impacts qu’aucune atmosphère ne pourrait laisser passer. C’est comme comparer un galet poli par une rivière à une pierre ponce volcanique ultra-sèche. Leur origine extraterrestre n’a jamais été contestée, même par les scientifiques soviétiques de l’époque.

Et enfin, l’argument du bon sens. Le programme a impliqué environ 400 000 personnes. C’est l’équivalent de toute la population d’une ville comme Nice ou Toulouse. Vous imaginez vraiment garder un secret d’une telle ampleur pendant plus de 50 ans avec autant de monde dans la confidence ? C’est logistiquement absurde.

Un héritage bien réel

Le scepticisme est sain, c’est même le moteur de la science. Mais à un moment, face à une montagne de preuves techniques, physiques et humaines, il faut savoir accepter les faits. Nier l’alunissage, ce n’est pas être critique, c’est simplement ignorer les lois de la physique et le travail acharné de centaines de milliers de personnes.

L’héritage de cette aventure est partout : dans les circuits intégrés qui ont mené à nos ordinateurs, dans les matériaux de nos vêtements de sport, dans les aliments lyophilisés… Cet effort monumental a changé notre monde, et ça, c’est bien réel.

Pour les curieux qui veulent aller plus loin :

- À voir absolument : Le documentaire « Apollo 11 », qui utilise uniquement des images d’archives restaurées. C’est immersif et bluffant.

- Pour vos propres yeux : Cherchez la galerie photo en ligne du « Lunar Reconnaissance Orbiter » (LRO). Cette sonde moderne a photographié les sites d’alunissage en haute résolution. On y voit clairement les modules, le matériel laissé sur place et même les traces de pas !

- Le site de l’expert : Jetez un œil au site de l’Observatoire de la Côte d’Azur. Ils expliquent très bien comment ils utilisent les réflecteurs lunaires au quotidien.

Galerie d’inspiration

Pourquoi les photos de la Lune sont-elles si parfaites, sans étoiles visibles ?

C’est une question de physique optique, pas de mise en scène. Le sol lunaire, baigné par un soleil direct et sans filtre atmosphérique, était extrêmement lumineux. Pour ne pas surexposer les astronautes et le module lunaire, les appareils photo Hasselblad 500EL étaient réglés avec une vitesse d’obturation rapide et une petite ouverture. Dans ces conditions, les étoiles, beaucoup moins lumineuses, n’avaient tout simplement pas le temps d’imprimer la pellicule. C’est le même principe que de prendre une photo de quelqu’un devant un feu de camp la nuit : on voit la personne, pas les étoiles derrière.

Les cinq moteurs F-1 du premier étage de la fusée Saturn V consommaient près de 15 tonnes d’ergols par seconde.

Pour se représenter cette soif mécanique : cela équivaut à vider une piscine olympique en moins d’une minute. Chaque moteur, une prouesse de l’entreprise Rocketdyne, générait plus de puissance que les trois moteurs principaux de la navette spatiale réunis. C’était la seule façon de propulser les 3000 tonnes du lanceur hors de l’attraction terrestre.

Le bouclier qui sauve : Pour survivre à la rentrée atmosphérique à 40 000 km/h, la capsule Apollo n’utilisait pas un matériau qui résistait à la chaleur, mais qui en était consumé. Son bouclier était en résine phénolique Avcoat, un matériau ablatif. En brûlant, il se vaporisait et emportait la chaleur avec lui, protégeant la capsule et ses occupants de températures dépassant les 2700°C.

- Rétro-réflecteurs laser : Encore utilisés aujourd’hui pour mesurer la distance Terre-Lune à quelques centimètres près.

- Sismomètres : Pour étudier les

Option A – Le programme Soviétique N1 : Une fusée gigantesque conçue pour rivaliser avec Saturn V, mais avec une architecture complexe de 30 petits moteurs. Ses quatre lancements se sont tous soldés par des échecs catastrophiques.

Option B – Le programme Américain Saturn V : Une approche misant sur cinq moteurs F-1, les plus puissants jamais construits. Plus risquée au départ, cette conception s’est révélée incroyablement fiable, avec 13 lancements réussis sur 13.

La simplicité relative et les tests au sol acharnés de la solution américaine ont fait toute la différence.

« Ça sent la poudre brûlée, comme après un feu d’artifice. » – Buzz Aldrin, en décrivant l’odeur de la poussière lunaire dans le module.

La combinaison spatiale A7L n’était pas un simple vêtement, mais un véritable vaisseau spatial individuel. Sous ses 21 couches de matériaux (Nylon, Kapton, Mylar…), elle intégrait un système de refroidissement liquide complexe. Un réseau de fins tuyaux, parcouru par de l’eau, circulait sur tout le corps de l’astronaute pour évacuer la chaleur métabolique et solaire, indispensable pour survivre dans le vide.

Un stylo peut-il sauver une mission ?

Oui. Au moment de repartir de la Lune, Armstrong et Aldrin ont découvert qu’un interrupteur crucial pour l’allumage du moteur de remontée était cassé. Sans lui, impossible de décoller. Après avoir contacté Houston, la solution est venue d’un simple feutre. Aldrin l’a utilisé pour pousser le contacteur à l’intérieur du trou, fermant le circuit. Un exemple parfait de l’ingéniosité requise dans des conditions extrêmes.

- Une horloge de précision absolue.

- Un chronographe capable de résister à des accélérations extrêmes.

- Un instrument lisible dans toutes les conditions de lumière.

Le secret ? La montre Omega Speedmaster. Après une série de tests draconiens (températures extrêmes, vibrations, vide), elle fut la seule à être officiellement certifiée par la NASA pour toutes les missions spatiales habitées. C’était un outil, pas un bijou.

La fameuse

Erreur à éviter : Croire que le silence est total. À l’intérieur du casque, les astronautes n’entendaient pas le silence du vide, mais le bruit constant de la vie : le sifflement de la ventilation, le grésillement de la radio, le bourdonnement des pompes et leur propre respiration. Une bande-son mécanique et intime au milieu de l’infini.

L’ordinateur de bord Apollo (AGC) avait une fréquence de 2.048 MHz et environ 72 Ko de mémoire morte. C’est des milliers de fois moins puissant que le moindre smartphone actuel.

Pourtant, il a réussi à guider un vaisseau vers un autre monde. Son secret résidait dans son logiciel ultra-optimisé, programmé par une équipe dirigée par Margaret Hamilton. Chaque ligne de code était pensée pour une tâche unique, avec un système de priorités qui a permis d’éviter le crash lors de l’alunissage d’Apollo 11, malgré les alarmes de surcharge.

Pour manœuvrer dans le vide, pas de gouvernail. Le vaisseau Apollo utilisait un système de 16 petits propulseurs (Reaction Control System ou RCS) répartis sur sa structure. En éjectant de brèves giclées de propergol, ils permettaient de faire pivoter le vaisseau sur ses trois axes avec une précision millimétrée, essentielle pour les manœuvres d’amarrage ou pour orienter le bouclier thermique avant la rentrée.

- La triple redondance des systèmes critiques.

- Des milliers d’heures de simulation pour chaque équipage.

- Une équipe de plusieurs centaines d’ingénieurs au sol, surveillant chaque donnée en temps réel.

Le succès d’Apollo ? Ce n’était pas seulement une machine parfaite, mais un système homme-machine global, où l’humain pouvait corriger la machine et inversement.

Le défi méconnu : la poussière lunaire. Ce n’est pas du sable, mais une poudre fine et abrasive comme du verre pilé, à cause de l’absence d’érosion par l’eau ou le vent. Elle s’infiltrait partout, usant les joints des combinaisons, rayant les visières et posant un risque d’inhalation pour les astronautes une fois de retour dans le module.

Le drapeau semble

Le centre nerveux de la mission : Le Mission Control Center de Houston. Ce n’était pas un simple poste d’observation. Chaque console était un lien vital, analysant un aspect de la mission : trajectoire (FIDO), systèmes de la capsule (EECOM), santé des astronautes (SURGEON). C’est de là que venait la fameuse décision

L’héritage d’Apollo se retrouve dans des objets du quotidien. Les outils sans fil, développés par Black & Decker pour les missions, ont ouvert la voie à nos perceuses-visseuses. Les aliments lyophilisés, les matériaux ignifuges des pompiers, et même certains logiciels d’analyse d’image médicale découlent directement des technologies inventées pour aller sur la Lune.

Le programme Apollo a coûté environ 25,4 milliards de dollars de l’époque, soit l’équivalent de plus de 280 milliards de dollars actuels.

- Premier étage (S-IC) : La force brute. Cinq moteurs F-1 pour l’arracher à la gravité pendant 2,5 minutes.

- Deuxième étage (S-II) : La poussée vers l’orbite. Cinq moteurs J-2 plus petits pour continuer l’ascension.

- Troisième étage (S-IVB) : Le coup de fouet final. Un seul moteur J-2 qui s’allumait deux fois : une fois pour la mise en orbite, et une autre pour l’injection translunaire, le fameux

Le retour, plus dangereux que l’aller : La fenêtre de rentrée atmosphérique était incroyablement étroite, à peine 2 degrés. Un angle trop faible, et la capsule rebondissait sur l’atmosphère pour se perdre dans l’espace. Un angle trop prononcé, et la décélération aurait été fatale pour l’équipage et le vaisseau. La trajectoire devait être parfaite, un véritable exploit de balistique.

Le Lunar Roving Vehicle (LRV), utilisé à partir d’Apollo 15, était un chef-d’œuvre de pliage. Pour tenir dans la soute du LM, ce buggy électrique de 210 kg se repliait sur lui-même comme un origami. Ses roues n’étaient pas en caoutchouc mais en treillis métallique de zinc et de titane, une conception de General Motors pour s’adapter au terrain lunaire accidenté et aux températures extrêmes.

Comment les astronautes s’entraînaient-ils à piloter le LM en gravité lunaire ?

Sur Terre, la NASA a développé un engin improbable et terrifiant : le Lunar Landing Training Vehicle (LLTV), surnommé le

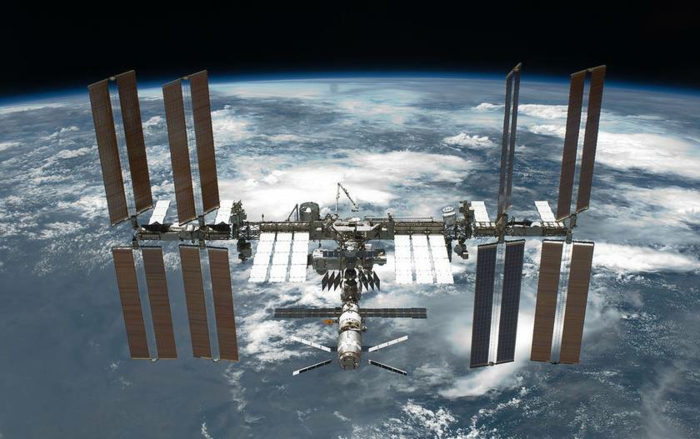

Artemis vs Apollo : Si le but reste la Lune, la philosophie a changé. Apollo était une course politique avec une technologie jetable. Le programme Artemis, mené par la NASA avec des partenaires privés comme SpaceX, vise une présence durable. Il s’appuie sur des lanceurs réutilisables (comme le Starship) et prévoit une station en orbite lunaire, le