Bilbao : L’histoire folle du bâtiment qui a changé une ville (et les secrets du chantier)

Découvrez comment le musée Guggenheim à Bilbao, véritable chef-d’œuvre de Gehry, redéfinit l’architecture moderne et inspire des millions de visiteurs.

Il y a quelque chose de magique dans l'architecture du musée Guggenheim à Bilbao. En le visitant pour la première fois, j'ai ressenti une admiration profonde pour ce monument, véritable reflet d'un rêve futuriste. Ses formes audacieuses et ses matériaux innovants, comme le titane, transforment l'espace urbain et captivent tous ceux qui s'en approchent.

J’ai passé un paquet d’années sur des chantiers, le nez dans les plans et les mains dans le cambouis. J’ai vu des idées naître sur papier et devenir des géants de béton et d’acier. Franchement, peu de projets m’ont autant bluffé que celui de Bilbao. Quand il a ouvert ses portes, ce n’était pas juste un musée de plus. C’était un coup de poing sur la table, la preuve qu’on pouvait construire l’impensable.

Contenu de la page

Mais pour vraiment piger ce bâtiment, il ne suffit pas de le regarder. Il faut le désosser, comprendre les galères, les coups de génie et les secrets de fabrication. Et c’est ce qu’on va faire ensemble.

Le pari fou : pourquoi construire un truc pareil à Bilbao ?

Pour comprendre, il faut se remettre dans l’ambiance de l’époque. Imaginez une ville industrielle sur le déclin. Chantiers navals à l’arrêt, pollution palpable, moral dans les chaussettes… La ville portuaire avait besoin d’un électrochoc monumental.

Alors, les autorités locales ont pris un risque qui a fait jaser toute l’Europe : au lieu de réinvestir dans l’industrie, elles ont misé sur la culture pour relancer la machine. Le projet ? Accueillir une antenne d’une célèbre fondation artistique américaine. Un pari à près de 90 millions d’euros, une somme colossale pour l’époque. On en reparlera, mais croyez-moi, ils ont bien fait de prendre le risque…

Le choix s’est porté sur un architecte connu pour ses formes sculpturales et organiques. Ses maquettes en papier et en carton étaient magnifiques, mais semblaient totalement irréalisables à grande échelle. C’est là que le vrai défi a commencé.

L’outil qui a tout débloqué : la magie du numérique

Dans mon métier, on se méfie des formes trop tordues. C’est souvent synonyme de budget qui explose, de délais intenables et de maux de tête pour tout le monde. La vision pour Bilbao, avec ses courbes fluides et ses volumes entremêlés, cochait toutes les cases du projet « cauchemar ».

La solution est venue d’un secteur inattendu : l’aéronautique. Une entreprise française avait développé un logiciel de conception 3D, baptisé CATIA, pour modéliser des avions de chasse. Son super-pouvoir ? Traduire n’importe quelle surface courbe en données mathématiques ultra-précises. L’équipe de l’architecte a eu le génie d’adapter cet outil à la construction.

D’un coup, le chaos des maquettes est devenu un modèle 3D parfaitement maîtrisé. Chaque poutre, chaque panneau, chaque bloc de pierre était défini numériquement. On pouvait pré-fabriquer en usine des milliers de pièces uniques en étant certain qu’elles s’emboîteraient au millimètre près sur le chantier. Sans ça, ce bâtiment serait resté une jolie sculpture sur un bureau.

Un trio de matériaux au cœur du projet

Un bâtiment de cette trempe, ce n’est pas qu’une forme, c’est aussi une matière. Ici, le choix s’est porté sur un trio gagnant : titane, calcaire et verre. Et ce n’est pas qu’une question de look.

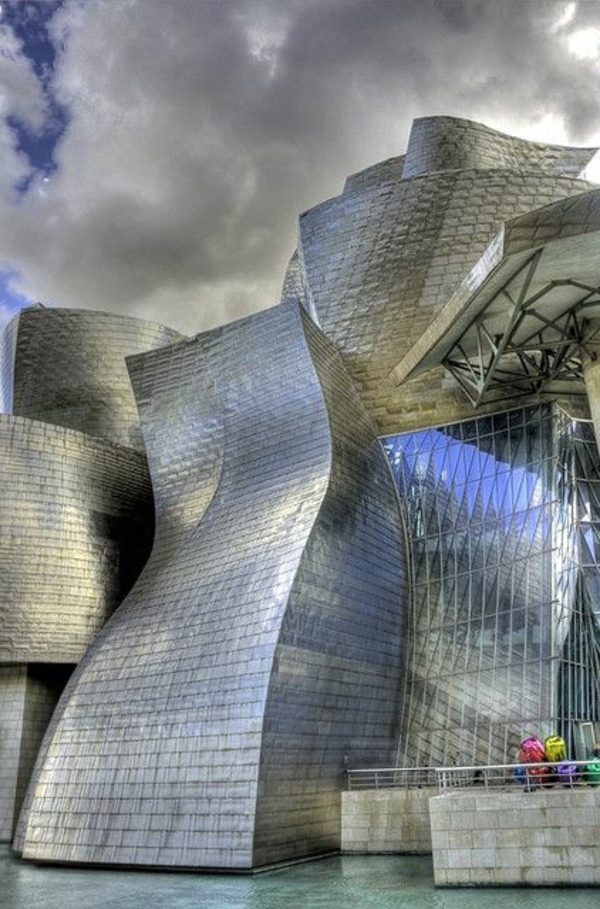

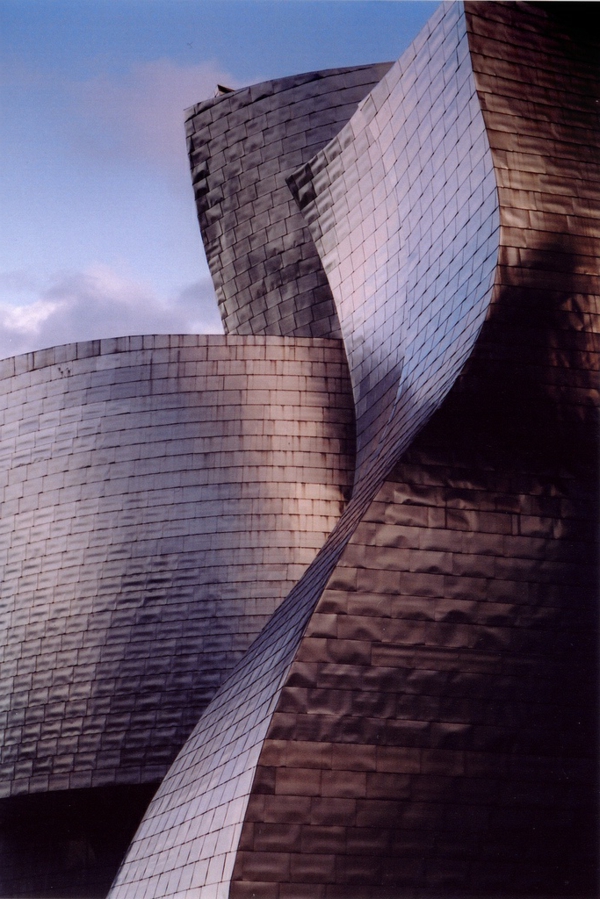

La peau de titane : une merveille scintillante

La première chose qui saute aux yeux, c’est cette enveloppe métallique qui change de couleur avec le ciel. On dirait des écailles de poisson géant. Au départ, l’architecte pensait à de l’acier, mais il le trouvait trop froid.

Et là, coup de chance incroyable ! Pendant les études, le prix du titane a chuté drastiquement suite à l’annulation d’une grosse commande russe, inondant le marché. Ce matériau, normalement hors de prix, est devenu accessible. Ses avantages ? Ultra-résistant à la corrosion (parfait pour l’air salin de Bilbao) et très léger. La peau du bâtiment est composée de 33 000 panneaux de titane d’une finesse hallucinante : 0,38 millimètre ! C’est à peine plus épais qu’une carte de visite. C’est cette finesse qui lui donne cet aspect vibrant, presque vivant.

Le calcaire : l’ancrage dans la terre

Pour calmer le jeu et contraster avec le métal, les parties plus « sages » du bâtiment sont habillées d’un calcaire ocre, une pierre chaude extraite de carrières près de Grenade. Ça ancre le bâtiment dans son terroir espagnol, créant un dialogue entre le futuriste et le traditionnel. Un vrai travail d’orfèvre où la maçonnerie de haute précision a été guidée par le modèle numérique.

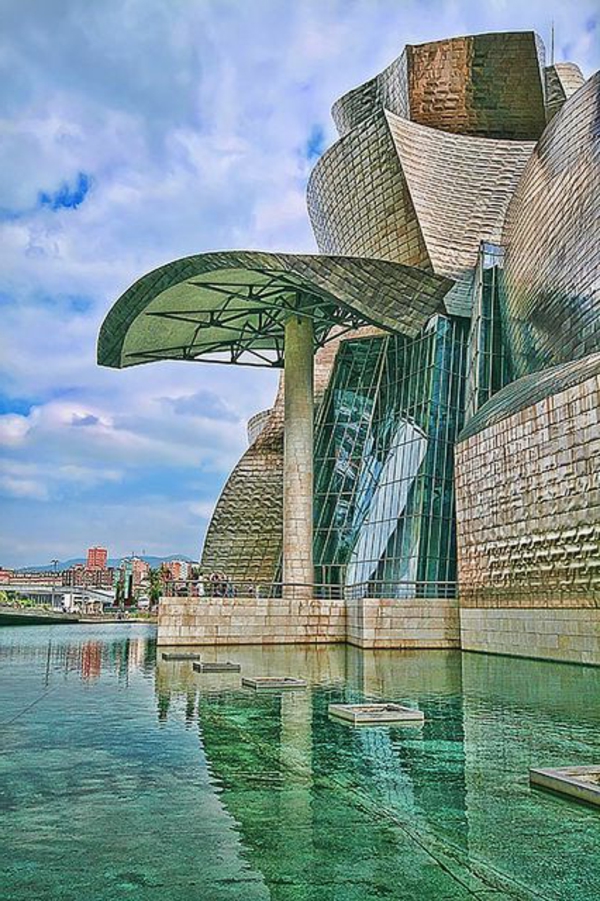

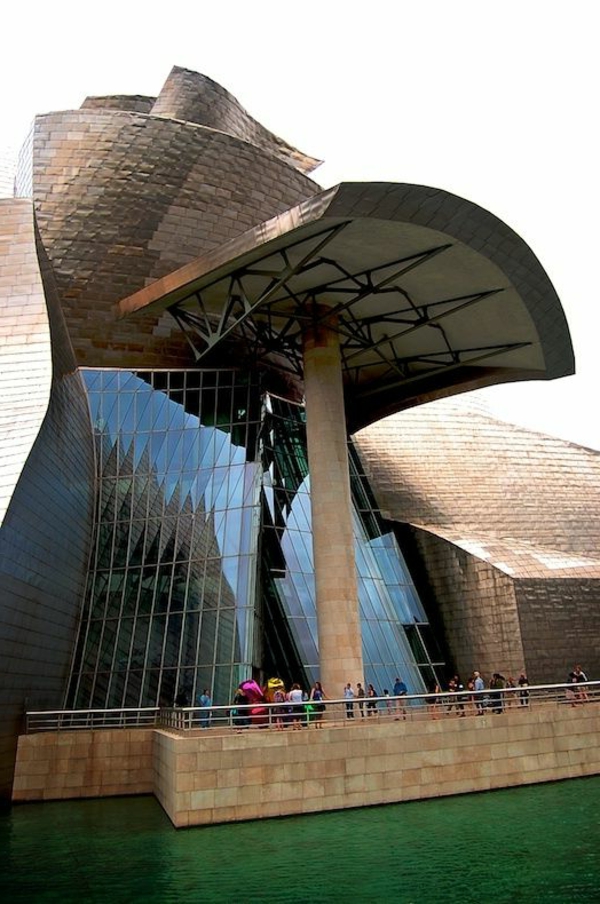

Les murs de verre : ouvrir le musée sur la ville

Enfin, le verre. Il n’est pas là pour faire de simples fenêtres, mais pour créer des murs-rideaux gigantesques, surtout dans le grand hall central (l’atrium). Un vrai casse-tête technique pour que ça résiste au vent tout en paraissant léger. Le vitrage est d’ailleurs traité pour filtrer les UV et protéger les œuvres d’art à l’intérieur. Malin. L’idée, c’est de ne pas se sentir enfermé. De l’intérieur, on voit la rivière, le pont, la vie… Le musée dialogue avec la ville.

Ce qu’on ne voit pas : le squelette d’acier

Sous les belles écailles de titane se cache peut-être le plus impressionnant : la charpente. Un squelette d’acier d’une complexité folle.

Imaginez un Meccano géant où chaque pièce est unique. Grâce au logiciel, chaque poutre était fabriquée sur-mesure et arrivait sur le chantier avec un code-barres. Les ouvriers n’avaient qu’à le scanner pour savoir exactement où la placer. Révolutionnaire ! Ça a permis de monter cette structure infernale avec une vitesse et une précision dingues, tout en respectant le budget.

C’est la preuve que l’architecture visionnaire n’est rien sans des ingénieurs brillants pour la rendre possible. C’est une collaboration intense qui a prouvé que la créativité et la rigueur technique, loin de s’opposer, se nourrissent l’une l’autre.

Les défis du chantier : anecdotes de terrain

Construire un tel monstre n’a pas été de tout repos. Au début, beaucoup de pros (et j’en faisais partie, je l’avoue) étaient sceptiques. On se disait que ça ne tiendrait jamais le budget ni les délais.

Les équipes ont dû inventer de nouvelles méthodes. Par exemple, pour poser les immenses parois de verre de l’atrium, ils ont souvent dû travailler de nuit, car les vents de la journée rendaient la manœuvre trop dangereuse. De même, les couvreurs travaillaient sur des surfaces courbes et glissantes, ce qui a nécessité le développement de systèmes de sécurité sur mesure. C’est dans ces détails qu’on voit la vraie maîtrise d’un projet.

Alors, ce pari à 90M€, ça a marché ? L’incroyable « Effet Bilbao »

C’est bien beau tout ça, mais la question qui tue, c’est : est-ce que ça a fonctionné ? La réponse est un immense OUI. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui l' »Effet Bilbao ».

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. La ville, qui peinait à attirer les touristes, a accueilli près de 1,4 million de visiteurs dès la première année d’ouverture du musée ! L’investissement a été rentabilisé en quelques années seulement grâce aux revenus du tourisme (hôtels, restaurants, commerces…). Des milliers d’emplois ont été créés et l’image de Bilbao a été transformée à jamais, passant de cité industrielle grise à destination culturelle mondiale. Le pari était gagné, et bien au-delà des espérances.

Petit guide pratique pour votre visite

Si l’envie vous prend d’aller voir la bête de plus près, voici quelques conseils de pro :

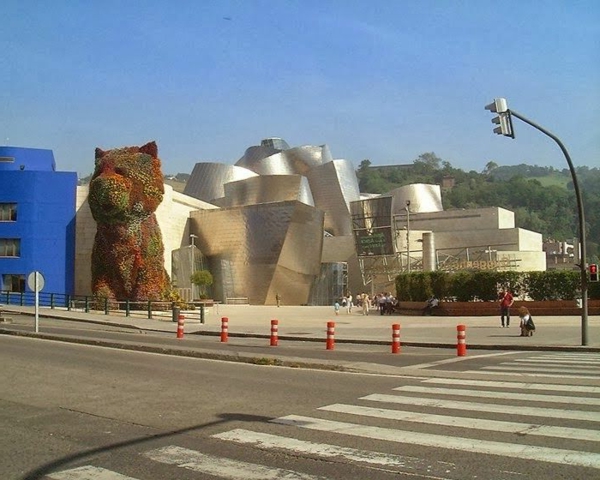

- Le spot photo parfait : Pour la meilleure vue d’ensemble, placez-vous sur le pont de La Salve qui enjambe la rivière juste à côté. Le top, c’est au coucher du soleil, quand le titane s’enflamme de reflets dorés. Magique.

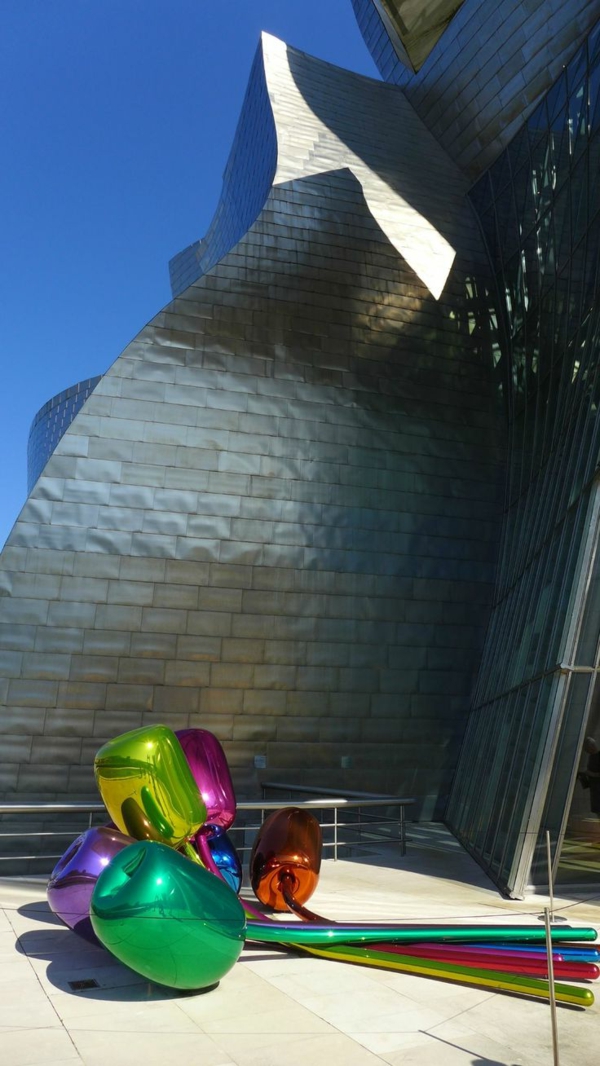

- Touchez les matériaux : N’hésitez pas ! Passez la main sur le calcaire chaud et rugueux, puis sur le titane, plus froid et lisse. C’est en sentant ce contraste qu’on comprend vraiment le bâtiment.

- Les billets : Comptez entre 15€ et 20€ pour une entrée. Un conseil : réservez vos billets en ligne sur le site officiel du musée, surtout en haute saison, pour éviter les longues files d’attente.

Au final, ce bâtiment est bien plus qu’une prouesse technique. C’est une leçon d’audace. La preuve qu’une vision forte, alliée à la technologie et à un savoir-faire exceptionnel, peut littéralement changer le destin d’une ville.

Galerie d’inspiration

Le logiciel CATIA, développé par Dassault Systèmes pour l’avion de chasse Rafale, a été le véritable héros méconnu du chantier.

Sans lui, impossible de traduire les formes complexes des maquettes de Gehry en plans techniques précis. Chaque panneau de titane, chaque poutre d’acier a été modélisé en 3D, permettant aux constructeurs de savoir exactement où et comment assembler ce puzzle tridimensionnel géant avec une précision millimétrique.

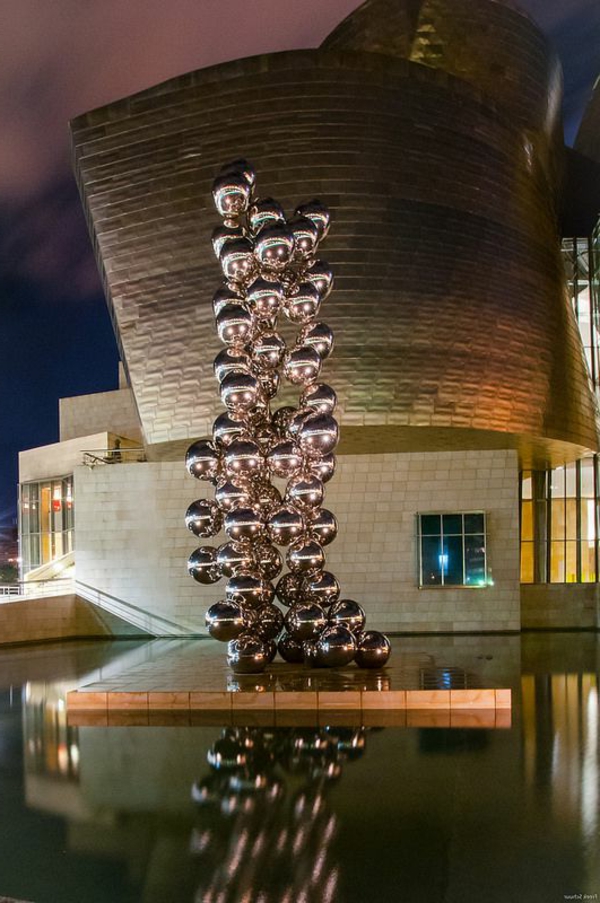

- Puppy : Le chiot géant de Jeff Koons, recouvert de milliers de fleurs fraîches, qui garde l’entrée.

- Maman : L’araignée monumentale de Louise Bourgeois, tapie sous le pont de La Salve.

- Tulips : Un autre bouquet exubérant et coloré de Jeff Koons, sur la terrasse arrière.

Pourquoi le titane semble-t-il changer de couleur ?

Le secret réside dans le choix d’un titane laminé à Pittsburgh, d’une épaisseur de seulement 0,38 mm. Sa surface a été traitée pour obtenir une finition mate qui capte la lumière sans éblouir. Selon la météo et l’heure, il passe du gris argenté au doré chatoyant, donnant l’impression que le bâtiment est vivant.

La méthode Gehry : L’architecte Frank Gehry ne part jamais d’un dessin sur ordinateur. Il commence par des maquettes brutes, des sculptures en papier froissé, carton et bois. C’est cette approche manuelle et intuitive qui donne à ses bâtiments leur énergie unique, avant que la technologie ne prenne le relais pour rendre le rêve constructible.

Plus de 33 000 panneaux de titane, dont quasiment aucun n’est identique à un autre, recouvrent le musée.

L’« Effet Bilbao » est devenu un terme d’urbanisme. Il désigne la régénération d’une ville par la construction d’un monument culturel spectaculaire. En une décennie, le musée a généré plus de 4 milliards d’euros de richesse pour le Pays Basque, un retour sur investissement qui a inspiré des dizaines de villes dans le monde.

Acier inoxydable : Moins cher, il aurait donné un reflet froid, clinique et uniforme.

Titane : Plus coûteux, mais plus léger et surtout plus résistant à la pollution et à l’air salin de Bilbao. Son aspect mat et chaleureux était exactement ce que Gehry recherchait pour évoquer les écailles d’un poisson.

Si l’extérieur est un spectacle, l’intérieur est conçu pour ne jamais écraser les œuvres. Le cœur du bâtiment est un atrium vertigineux de 50 mètres de haut, inondé de lumière naturelle.

- Les passerelles suspendues offrent des points de vue changeants.

- Les galeries rectilignes cohabitent avec des salles aux volumes improbables.

- La plus grande galerie, surnommée

- La lumière qui danse sur les façades à chaque heure du jour.

- Le reflet changeant du bâtiment dans les eaux du fleuve Nervión.

- La sensation d’être face à un navire métallique échoué.

Le secret ? L’emplacement. Le musée n’est pas posé sur un socle, il dialogue constamment avec l’eau et le pont de La Salve qu’il semble enlacer.

On oublie souvent la pierre dans la composition du Guggenheim. Les parties plus sobres et rectilignes sont habillées d’un calcaire d’un beige crème, extrait de carrières près de Grenade. Ce choix ancre le bâtiment dans une tradition de construction espagnole, créant un contraste chaud avec la froideur high-tech du titane.

Comment nettoie-t-on un tel chef-d’œuvre ?

Une équipe de nettoyeurs-alpinistes spécialisés intervient régulièrement. Suspendus à des cordes, ils inspectent chaque panneau de titane et nettoient les immenses verrières avec de l’eau déminéralisée pour ne laisser aucune trace. Un ballet technique aussi impressionnant que le bâtiment lui-même.

« J’ai essayé de faire en sorte que le bâtiment bouge, qu’il soit fluide. L’idée vient du poisson, une forme qui a toujours été essentielle dans mon travail. » – Frank Gehry

Le spot parfait pour votre photo

- Au lever du soleil : Depuis le pont de Deusto, pour capturer les premières lueurs dorées.

- En contre-plongée : Au pied de la structure, pour sentir toute sa démesure.

- La nuit : Depuis la rive opposée, quand le bâtiment illuminé se reflète dans l’eau.

Avec ses formes qui évoquent autant les écailles d’un poisson que la coque d’un navire, le Guggenheim est un hommage vibrant au passé maritime et industriel de Bilbao. Plutôt que d’effacer l’histoire, il l’a réinterprétée pour la propulser vers un avenir radicalement différent.

Dès la première année, le musée a attiré 1,36 million de visiteurs, quatre fois plus que prévu.

Cet afflux a transformé l’économie locale. Des hôtels comme le Gran Hotel Domine ont ouvert en face, les restaurants du Casco Viejo ne désemplissaient plus et l’aéroport a dû être agrandi. Le pari culturel était devenu un triomphe économique.

Le jour : Le musée est une sculpture organique qui joue avec la lumière naturelle, ses écailles de titane reflétant le ciel changeant du Pays Basque.

La nuit : L’éclairage artificiel inverse la perception. Le bâtiment devient une source de lumière, révélant ses lignes de force et ses volumes intérieurs à travers les grandes baies vitrées.

Au départ du chantier, le scepticisme était immense. Les entreprises de construction locales, habituées aux bâtiments orthogonaux, voyaient arriver ces plans venus d’un autre monde avec une grande méfiance. Il a fallu une collaboration intense pour que les ouvriers s’approprient ce défi hors normes.

Attention aux proportions : L’erreur serait de croire le bâtiment plus petit qu’il n’est. C’est en marchant le long du fleuve Nervión qu’on prend la mesure de ses 24 000 m² et de la façon dont sa masse sculpturale redessine entièrement le paysage urbain.