Les Secrets de la Pierre Grecque : Bien Plus Que des Cartes Postales

Laissez-vous envoûter par la beauté intemporelle de l’architecture grecque, un voyage qui éveillera vos sens et votre esprit.

Il y a quelque chose de profondément inspirant dans les lignes épurées et la luminosité des maisons blanches de Grèce. Chaque rue évoque des histoires anciennes, des mythes qui flottent dans l'air chaud. En contemplant ces chefs-d'œuvre architecturaux, on se sent transporté, un peu comme si on touchait du doigt l'histoire elle-même.

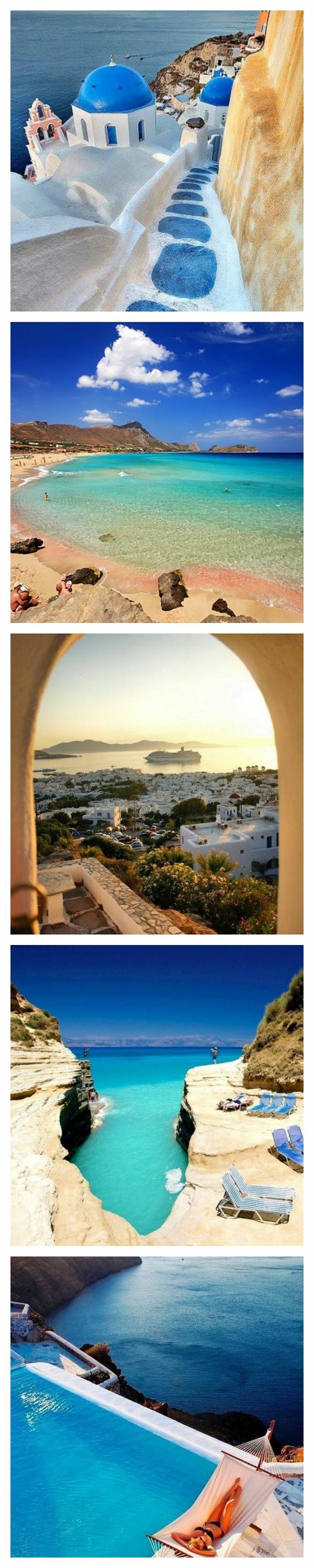

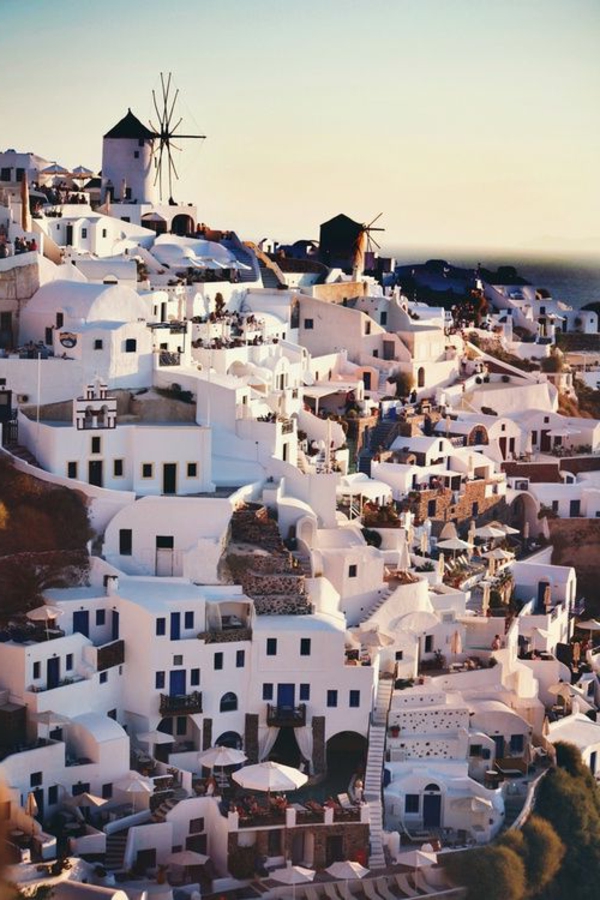

Je me souviens encore d’un de mes premiers voyages dans les Cyclades. J’étais alors un jeune maçon, déjà fasciné par la pierre. Comme tout le monde, j’avais en tête les images de Santorin : maisons blanches, dômes bleus, mer étincelante… C’est magnifique, on ne va pas se mentir. Mais ce que j’ai découvert sur place, c’était bien plus profond.

Contenu de la page

- La Physique de la Pierre : Colonnes, Poutres et Illusions d’Optique

- Les 3 Ordres : Apprendre à Lire un Bâtiment

- Au-delà des Temples : La Vraie Vie des Maisons Grecques

- Restaurer ou S’inspirer : Conseils Pratiques

- Sécurité et Réglementation : Les Choses Sérieuses

- L’Écoute de la Pierre

- Galerie d’inspiration

En touchant ces murs épais, enduits à la chaux, j’ai eu une sorte de révélation. Ce n’était pas une architecture pour faire joli. C’était une architecture de survie, dictée par la nécessité. Un vieil artisan du coin, en me voyant inspecter un mur avec un peu trop d’insistance, m’a parlé de l’asvestis, la chaux. Il m’a expliqué que le blanc n’était pas qu’une question d’esthétique. La chaux est antiseptique, elle laisse les murs respirer et, surtout, elle protège de la chaleur écrasante de l’été. Tout avait un sens : les ruelles étroites pour créer de l’ombre, les toits plats pour récupérer la précieuse eau de pluie… D’un coup, mon admiration est passée du simple plaisir des yeux à un respect immense pour ce savoir-faire ancestral.

Alors, dans cet article, on va laisser de côté les photos Instagram pour un instant. On va parler matière, techniques et logique. Car l’architecture grecque, avant d’être un style, est une conversation incroyablement intelligente entre les gens, leur climat et les matériaux qu’ils avaient sous la main.

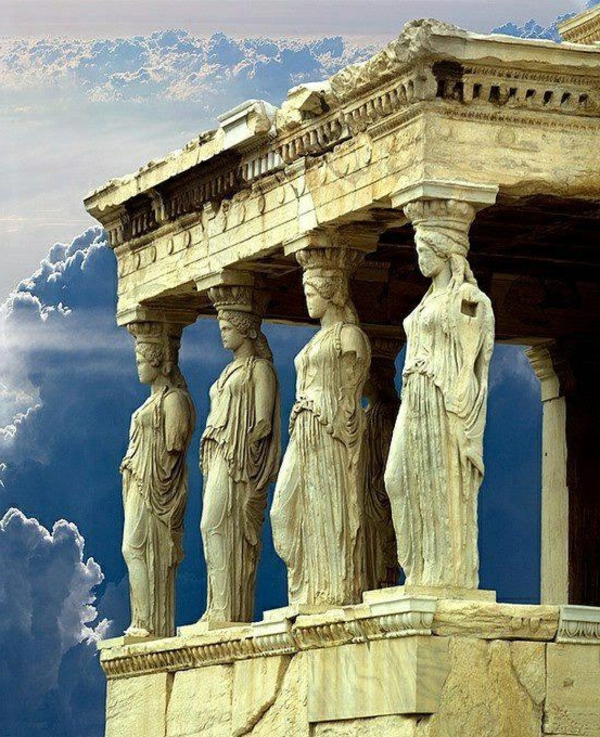

La Physique de la Pierre : Colonnes, Poutres et Illusions d’Optique

Pour vraiment piger l’architecture des temples grecs, il faut partir d’une contrainte de base : la pierre. Le marbre, c’est super solide en compression. Vous pouvez empiler des tonnes dessus, ça ne bronche pas. Par contre, en traction (si on l’étire ou la plie), c’est une autre histoire : ça casse net. C’est LA raison physique derrière le fameux système « poteau-poutre » qui domine tout.

Le principe a l’air simple : deux colonnes verticales qui supportent une poutre de pierre horizontale (le linteau). Mais à cause de cette fragilité en traction, l’espace entre les colonnes ne pouvait pas être très grand, sinon la poutre se briserait sous son propre poids. Voilà pourquoi les temples grecs ont ces forêts de colonnes si rapprochées. Ce n’est pas un choix décoratif, c’est une réponse directe aux lois de la physique !

La quête de la perfection… pour notre œil

Mais les anciens bâtisseurs n’étaient pas que des ingénieurs ; c’étaient des artistes obsédés par l’harmonie. Ils avaient compris que notre œil nous joue des tours. Une longue ligne parfaitement droite, par exemple, peut sembler s’affaisser en son milieu. Pour corriger ça, ils ont développé des astuces géniales, presque invisibles.

- Le galbe de la colonne (l’entasis) : Une colonne parfaitement cylindrique paraît plus mince en son milieu. Pour contrer ça, les colonnes grecques sont très légèrement renflées au centre. Ce galbe leur donne une apparence de force, comme un muscle tendu. Croyez-moi, essayer de reproduire ça aujourd’hui demande une précision d’orfèvre.

- La courbure du sol : Le sol sur lequel reposent les colonnes (le stylobate) n’est pas plat. Il est légèrement bombé vers le haut. Sur un monument comme le Parthénon, cette courbure atteint près de 11 cm au centre ! Sans ça, le bâtiment aurait l’air de s’affaisser lamentablement.

- L’inclinaison des colonnes : Les colonnes extérieures ne sont pas parfaitement verticales, mais légèrement inclinées vers l’intérieur. Pourquoi ? Parce que si elles étaient droites, notre œil aurait l’impression qu’elles s’écartent, prêtes à tomber. Cette inclinaison donne une impression de stabilité absolue.

Une fois que vous savez ça, vous ne regardez plus un temple de la même façon. Ce n’est plus un tas de pierres statique, c’est une structure vivante, conçue pour dialoguer avec notre perception.

Les 3 Ordres : Apprendre à Lire un Bâtiment

Quand on parle d’architecture grecque, les mots « dorique », « ionique » et « corinthien » reviennent toujours. Pensez-y moins comme des styles de déco et plus comme une grammaire de construction. Chaque ordre a ses propres règles de proportion, un vrai langage technique.

Pour y voir plus clair, voici un petit mémo rapide :

| Élément | Dorique | Ionique | Corinthien |

|---|---|---|---|

| Ambiance | Massif, sobre, masculin | Élégant, élancé, féminin | Orné, riche, décoratif |

| Base de colonne | Non (repose directement au sol) | Oui, moulurée | Oui, comme l’ionique |

| Chapiteau (le haut) | Simple, en forme de « coussin » | À volutes (spirales) | Très décoré (feuilles d’acanthe) |

Un petit mot sur chaque style

L’ordre dorique est le plus ancien et le plus épuré. C’est la force tranquille. Ses colonnes sans base donnent une impression d’enracinement, de puissance brute. Quand je travaille sur un bâtiment d’inspiration dorique, je sais qu’il n’y a pas de place pour l’approximation. Chaque ligne doit être parfaite.

L’ordre ionique, lui, est plus gracieux. Ses colonnes sont plus fines, et son chapiteau à volutes est sa signature. J’ai un jour formé un apprenti à tailler une de ces volutes… C’est un exercice de patience incroyable. Une petite erreur de géométrie et tout l’équilibre est fichu.

Enfin, l’ordre corinthien est le plus riche. Son chapiteau est un véritable bouquet de feuilles d’acanthe sculptées. Une vieille légende de bâtisseurs raconte que l’idée serait venue en voyant un panier abandonné sur une tombe, autour duquel une plante avait poussé. Vrai ou pas, ça montre bien le lien entre architecture et nature.

Au-delà des Temples : La Vraie Vie des Maisons Grecques

L’erreur classique est de réduire l’architecture grecque à ses temples. Honnêtement, les maisons traditionnelles sont tout aussi fascinantes, car elles sont le fruit d’une adaptation parfaite à leur environnement.

Les Cyclades : Le génie du blanc et du vent

Dans les îles, tout est pensé pour lutter contre le soleil et le vent. Les murs, souvent de plus de 60 cm d’épaisseur, créent une inertie thermique incroyable : une vraie clim naturelle. Les fenêtres sont petites et bien orientées pour limiter l’entrée de la chaleur.

Bon à savoir : la recette de l’enduit à la chaux. Le fameux blanc n’est pas une simple peinture. C’est un enduit respirant. Pour un badigeon simple, la recette de base est d’environ 1 volume de chaux aérienne pour 2 à 3 volumes d’eau. On l’applique presque chaque année. C’est antiseptique, ça gère l’humidité et ça réfléchit la chaleur. Vous trouverez de la vraie chaux aérienne (cherchez la mention CL 90) dans les négoces de matériaux écologiques, pour un prix tournant autour de 15-25€ le sac de 25kg.

Astuce rapide à tester chez vous : si vous avez un mur plein sud qui chauffe en été, passez-lui simplement un badigeon de chaux ou une peinture minérale très claire. Pour moins de 30€ de matériaux, vous pouvez faire baisser la température intérieure de plusieurs degrés. C’est le principe cycladique à la maison !

Le continent : L’harmonie de la pierre et de la montagne

Quittez les îles, et le décor change. Dans des régions comme l’Épire, fini le blanc, place à la pierre brute. Les maisons se fondent dans le paysage. Les toits sont en pente, couverts de lourdes lauzes de pierre pour résister à la pluie et à la neige. C’est une autre réponse, tout aussi intelligente, à un autre climat.

Restaurer ou S’inspirer : Conseils Pratiques

Ce savoir ancien est une mine d’or aujourd’hui, que ce soit pour restaurer une vieille bâtisse ou construire du neuf de façon intelligente.

Les 3 erreurs de débutant à ne JAMAIS commettre en restauration

- Utiliser un Kärcher sur de la vieille pierre. C’est la pire chose à faire ! La haute pression détruit la couche de protection naturelle de la pierre (le calcin) et la rend poreuse et fragile. On nettoie à la brosse douce et à l’eau, point.

- Boucher une fissure avec du ciment ou du silicone. Le ciment est rigide et non respirant. Il va bloquer l’humidité dans le mur, qui va pourrir de l’intérieur. Utilisez TOUJOURS un mortier de chaux, qui est souple et perméable à la vapeur d’eau.

- Commencer les travaux sans aller à la mairie. Même pour un simple mur de clôture, renseignez-vous. Ignorer les règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut vous coûter une amende salée et une obligation de tout démolir.

D’ailleurs, parlons argent. Un sac de mortier de chaux prêt à l’emploi coûte peut-être entre 20€ et 30€, contre moins de 10€ pour du ciment. Oui, c’est plus cher à l’achat, mais c’est l’assurance de ne pas condamner votre mur à long terme. C’est un investissement, pas une dépense.

Sécurité et Réglementation : Les Choses Sérieuses

L’enthousiasme, c’est bien, la prudence, c’est mieux. Travailler la pierre est un métier physique. Un bloc peut peser des centaines de kilos, et la poussière de certaines pierres est nocive. Protégez-vous toujours (masque, gants, chaussures de sécurité) et ne manipulez jamais de charges lourdes seul.

Et je le répète : la réglementation est votre amie. Avant de toucher à quoi que ce soit, surtout sur un bâtiment ancien, le premier réflexe est de consulter le PLU en mairie. Pour les zones protégées, le contact avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est incontournable. Vous pouvez aussi trouver plein d’infos fiables sur le site service-public.fr.

Soyez honnête avec vous-même : un enduit à la chaux, un bricoleur averti peut s’y essayer. Mais dès qu’on touche à la structure (un mur porteur, une ouverture), l’intervention d’un pro (maçon spécialisé, ingénieur structure) n’est pas une option. C’est une nécessité.

L’Écoute de la Pierre

Finalement, l’architecture grecque, c’est une immense leçon d’humilité. Elle nous montre que la plus belle forme est souvent la réponse la plus simple à une contrainte. Elle nous apprend à écouter la pierre, le climat, le lieu.

Mon respect pour ces bâtisseurs anonymes est immense. Ils n’avaient pas nos logiciels ni nos grues. Ils avaient leurs mains, une expérience transmise de génération en génération, et un sens de l’observation hors du commun. C’est cette vérité de la construction qu’il faut chercher à comprendre. Car un mur bien fait, qu’il appartienne à un temple antique ou à une simple bergerie, nous parle encore aujourd’hui. Il suffit de prendre le temps de l’écouter.

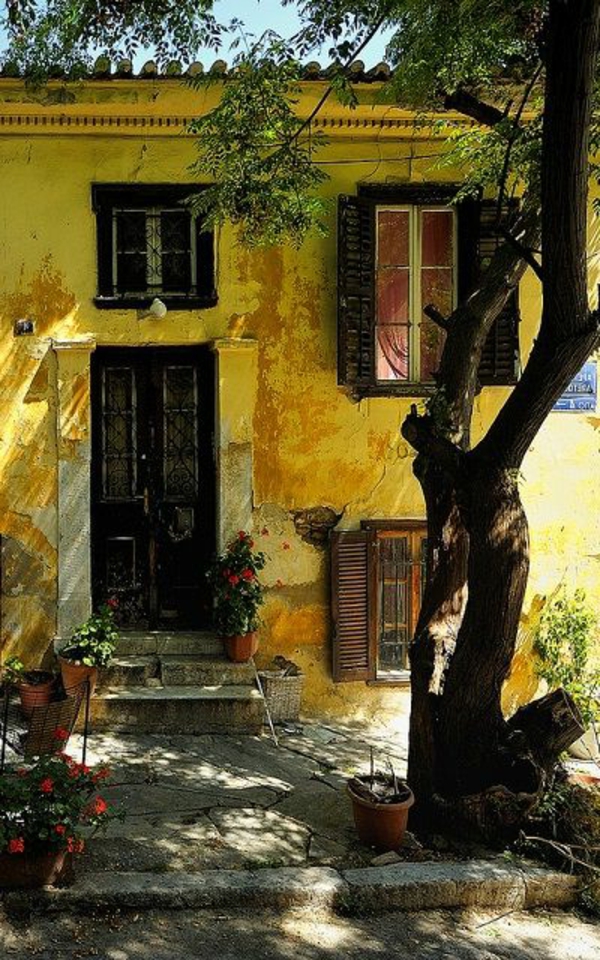

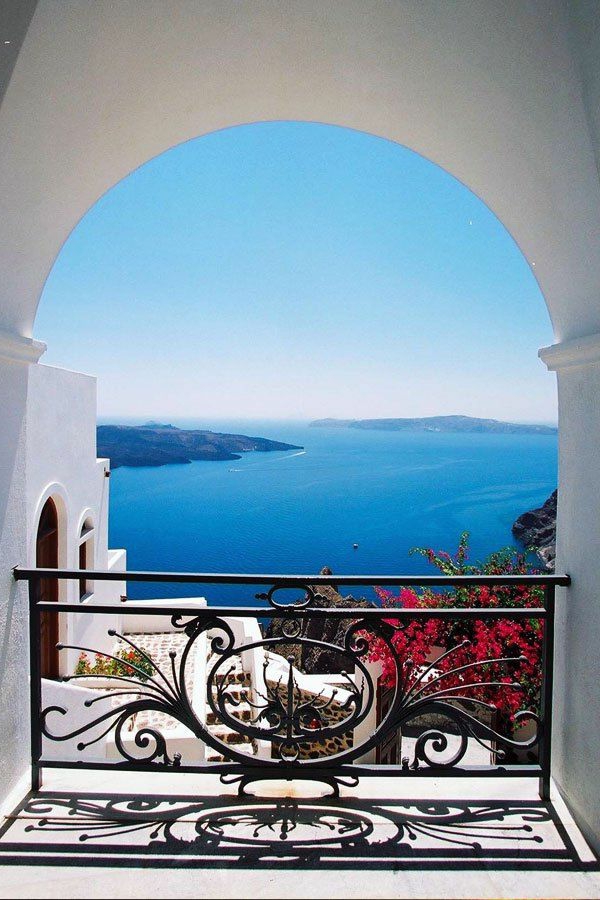

Galerie d’inspiration

Au-delà du duo blanc-bleu, la palette grecque puise directement dans la nature environnante. Pensez au vert sauge des oliveraies, à l’ocre des terres arides, au beige du sable et à la douce terracotta des poteries. Ces teintes, appliquées avec parcimonie, apportent une chaleur et une authenticité qui ancrent le décor dans un paysage plus vaste que celui de la simple carte postale.

Le fameux blanc des Cyclades n’est pas une peinture mais une solution de chaux (asvestis). Appliquée chaque année, elle possède des propriétés bioclimatiques : sa blancheur réfléchit jusqu’à 90% du rayonnement solaire, gardant les intérieurs frais.

Cette pratique ancestrale, dictée par le climat, est aujourd’hui une leçon de design durable. Pour un effet similaire, optez pour une peinture à la chaux véritable, comme celles de Graphenstone ou Bauwerk Colour, qui laissera vos murs respirer tout en offrant cette texture mate et vibrante si caractéristique.

Comment intégrer la pierre naturelle sans alourdir l’espace ?

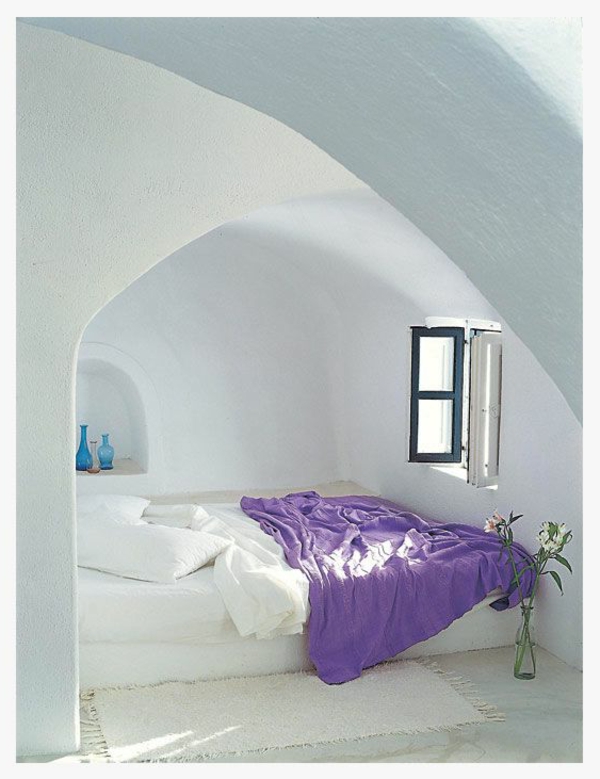

Le secret est de l’utiliser de manière structurelle plutôt que décorative. Pensez à des éléments intégrés : une niche creusée dans un mur épais, un banc maçonné qui prolonge le sol, ou encore un plan de travail de cuisine en pierre brute. L’idée n’est pas de plaquer de la pierre, mais de donner l’impression qu’elle a toujours fait partie de l’architecture de la maison.

- Une surface légèrement inégale qui accroche la lumière.

- Une sensation de fraîcheur même au cœur de l’été.

- Une patine qui s’embellit avec le temps.

Le secret ? Un sol en béton ciré ou en terrazzo clair. Ces matériaux modernes recréent l’esprit des sols anciens en pierre ou en pisé, offrant une continuité visuelle et une base neutre parfaite pour un mobilier minimaliste.

L’art de l’éclairage dans une maison grecque repose sur la simplicité et les matériaux naturels.

- Suspensions en rotin ou en osier : Elles filtrent la lumière pour un effet doux et projettent des ombres poétiques.

- Appliques en plâtre ou en céramique : Elles se fondent dans le mur et procurent un éclairage indirect et apaisant.

- Lampes à poser simples : Un pied en bois flotté ou en terre cuite avec un abat-jour en lin brut suffit.

Le Tadelakt marocain : Enduit à la chaux brillant et imperméable, idéal pour les salles de bains. Son fini est lisse, doux et légèrement marbré.

L’enduit à la chaux grec : Plus mat et texturé. Il est traditionnellement utilisé sur les murs extérieurs et intérieurs pour ses propriétés respirantes et antiseptiques.

Pour une salle d’eau, le Tadelakt offre une alternative intéressante et durable, tout en conservant l’esprit minéral et artisanal.

L’erreur à éviter : Le total look « taverne ». Évitez l’accumulation de filets de pêche, d’amphores et de bibelots thématiques. Le véritable luxe du style grec réside dans le vide, la pureté des lignes et la qualité de quelques objets bien choisis : une belle poterie artisanale, un plaid en laine épaisse, une sculpture abstraite en bois.

« La forme suit la fonction. » – Louis Sullivan

Cette maxime d’architecte s’applique parfaitement à l’habitat cycladique. Les meubles maçonnés (banquettes, étagères, chevets) ne sont pas un simple choix stylistique. Ils sont une réponse économique et durable à un environnement où le bois est rare. Intégrés à la structure, ils optimisent l’espace, créent une unité visuelle et résistent à l’humidité et au temps.

Le confort grec est tactile. Il passe par des textiles bruts et généreux. Pensez à des rideaux en lin lavé qui dansent avec la brise, à des tapis en jute ou en chanvre qui massent les pieds nus, et à des coussins recouverts de coton épais ou de laine bouclée. La clé est de superposer ces textures naturelles pour créer une atmosphère accueillante et sensorielle.

Quelle est la différence entre le marbre de Paros et celui de Naxos ?

Le marbre de Paros, utilisé pour des chefs-d’œuvre comme la Vénus de Milo, est réputé pour sa blancheur immaculée et sa translucidité exceptionnelle, qui peut atteindre 3,5 cm de profondeur. Celui de Naxos est souvent plus cristallin, avec des grains plus larges, lui donnant un éclat scintillant unique. Un détail pour connaisseurs qui influence subtilement la manière dont la lumière interagit avec la matière.

- Bougainvillier : Pour ses cascades de fleurs fuchsia ou violettes.

- Olivier : Emblématique, son feuillage argenté apporte une touche de douceur.

- Lavande et romarin : Pour le parfum et la résistance à la sécheresse.

- Géranium : Indispensable sur un rebord de fenêtre, dans des pots en terre cuite.

Point important : Le bon blanc n’est pas un blanc clinique. Pour retrouver la chaleur de la chaux, tournez-vous vers des blancs cassés, crayeux, avec une pointe de jaune ou de gris. Des teintes comme « School House White » de Farrow & Ball ou « Slaked Lime » de Little Greene apportent la luminosité sans la froideur, créant une toile de fond douce et intemporelle.

On estime que les colonnes du Parthénon sont subtilement incurvées (entasis) et que les marches du stylobate sont légèrement bombées au centre. Sans ces corrections optiques, le temple paraîtrait affaissé sous son propre poids.

Cette quête de la perfection visuelle, et non géométrique, est une leçon pour nos intérieurs. Une ligne n’a pas besoin d’être parfaitement droite pour paraître juste. L’imperfection d’un mur enduit à la main ou la courbe d’une arche créent une harmonie plus organique et vivante.

Pour une touche d’authenticité, intégrez des objets en bois d’olivier. Ses veines complexes et sa patine chaude contrastent magnifiquement avec la sobriété des murs blancs. Une simple planche à découper posée contre une crédence, un saladier sculptural sur une table basse ou une vieille échelle utilisée comme porte-serviettes suffisent à raconter une histoire.

Oubliez les fenêtres XXL. L’architecture grecque traditionnelle privilégie des ouvertures plus modestes. Pourquoi ? Pour limiter l’entrée de la chaleur en été et se protéger des vents forts. En design contemporain, cela se traduit par un jeu de cadrages sur le paysage. Chaque fenêtre devient un tableau vivant, mettant en scène une vue choisie sur la mer ou un jardin.

- Une esthétique minimaliste et brute.

- Des formes organiques et sculpturales.

- Un accent mis sur les matériaux nobles et naturels.

Le secret ? La tendance « Greco-Deco ». Portée par des marques comme Zara Home ou des designers comme Vincent Van Duysen, elle réinterprète l’héritage grec avec une sensibilité contemporaine, mêlant rusticité et sophistication.

Le bleu grec, une seule et unique couleur ?

Loin de là. Il existe une infinité de nuances. Le bleu cobalt intense des coupoles d’Oia est le plus célèbre, mais il y a aussi le bleu céruléen du ciel d’été, le turquoise des criques ioniennes ou le bleu-gris délavé par le sel des volets d’un port de pêche. Variez les plaisirs pour une palette plus subtile et personnelle.

Le concept de « Meraki » (μεράκι) n’a pas de traduction directe. Il évoque l’idée de faire quelque chose avec son âme, sa créativité et son amour ; de laisser une partie de soi-même dans son travail.

C’est l’essence d’un intérieur grec réussi. Il ne s’agit pas de suivre une recette, mais d’assembler avec soin des éléments qui ont un sens pour soi, qu’il s’agisse d’une poterie faite à la main ou d’un meuble de famille restauré.

Le fameux œil grec, ou « matiasma », est plus qu’un souvenir touristique. C’est une amulette traditionnelle censée protéger du mauvais œil. Pour l’intégrer avec subtilité, oubliez les versions en plastique. Optez pour un œil peint à la main sur une céramique, tissé dans un petit coussin ou représenté par un délicat bijou en verre posé dans une coupelle.

Budget serré ? La peinture à effet chaux est une alternative abordable à l’enduit traditionnel. Des marques comme Ressource ou Argile proposent des gammes qui imitent bien la texture poudrée et les nuances subtiles de la chaux. L’application au spalter (large brosse plate) en passes croisées est essentielle pour obtenir un résultat vibrant et non uniforme.

Le lien entre l’intérieur et l’extérieur est fondamental. Il ne s’agit pas juste d’une terrasse, mais d’une véritable pièce à vivre supplémentaire. Pensez à prolonger le même revêtement de sol de votre salon vers votre patio pour effacer la frontière, et utilisez un mobilier d’extérieur aussi confortable et soigné que celui de l’intérieur.

Rideaux en lin léger : Ils maximisent la lumière naturelle, créent une ambiance douce et aérée et ondulent avec la brise, renforçant la connexion avec l’extérieur.

Volets intérieurs en bois : Ils offrent un contrôle total de la lumière et de l’intimité, créent des jeux d’ombres graphiques et apportent une protection thermique supérieure.

Le choix dépend de l’ambiance recherchée : poétique et fluide pour le lin, architecturale et fonctionnelle pour les volets.

L’art de la niche murale (les « thyrides ») est un pilier du rangement grec. Creusées directement dans l’épaisseur des murs, elles servent à la fois de bibliothèque, de vitrine pour de beaux objets ou de chevet. C’est une solution gain de place qui préserve la pureté des volumes et ajoute du caractère et du relief à une surface plane.

« Less is more. » – Ludwig Mies van der Rohe

L’architecte moderniste aurait adoré la simplicité radicale des intérieurs cycladiques. Chaque objet doit justifier sa présence. La beauté ne naît pas de l’accumulation, mais de l’espace entre les choses, de la pureté d’une courbe, de la texture d’un mur nu et de la lumière qui sculpte les volumes.

N’oubliez pas les métaux. Mais avec parcimonie. Le bronze et le laiton, légèrement vieillis ou brossés, apportent des touches de chaleur qui se marient parfaitement à la pierre et au bois. Un simple robinet, une poignée de porte ou le cadre fin d’un miroir suffisent à rehausser la palette de matériaux avec une pointe de sophistication discrète.