Restaurer un Fauteuil Voltaire : Le Guide Complet pour ne Pas Se Planter

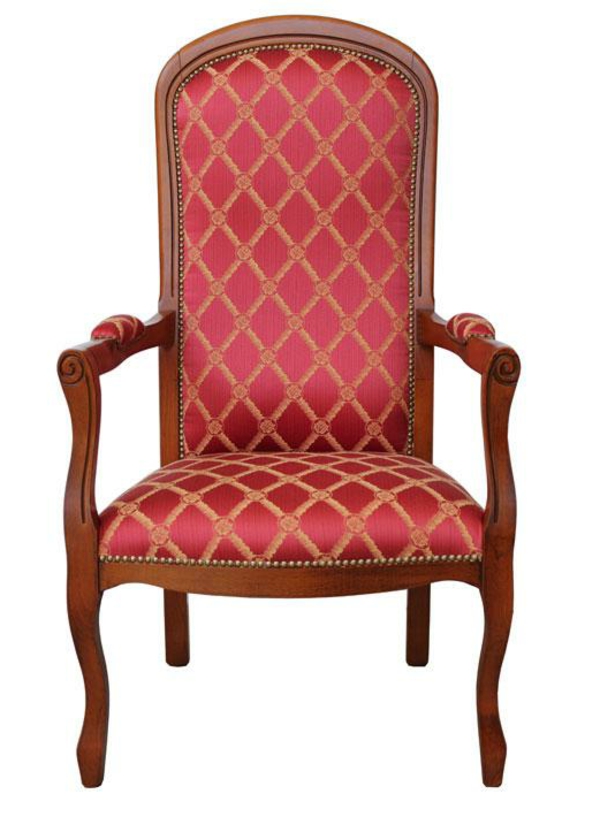

Plongez dans l’élégance intemporelle des fauteuils Voltaire, où confort et esthétique se rencontrent pour transformer votre intérieur.

Les fauteuils Voltaire évoquent une époque révolue, un véritable voyage dans le temps. Je me souviens de ma grand-mère, toujours assise dans son fauteuil Voltaire, enveloppée dans un plaid, savourant un bon livre. Leur charme unique et leur confort inégalé nous rappellent que le style ne se démode jamais. Découvrez comment ces pièces emblématiques peuvent apporter une touche de sophistication à votre espace.

J’ai passé une bonne partie de ma vie les mains dans le crin et la toile de jute. Mon atelier a vu défiler un paquet de sièges, des bergères un peu fatiguées aux cabriolets élégants, et bien sûr, une montagne de fauteuils Voltaire. Le tout premier que j’ai refait, c’était celui de ma grand-mère. Il prenait la poussière dans un coin, oublié de tous. En le déshabillant, j’ai vite compris que je ne faisais pas que changer un tissu. Je touchais à une histoire, à un savoir-faire.

Contenu de la page

Ce type de fauteuil, ce n’est pas juste un meuble. C’est un compagnon de lecture, un témoin silencieux des soirées qui s’éternisent. Il a été conçu pour une chose avant tout : le confort durable. Et c’est exactement ce qu’on va chercher à retrouver.

Alors, soyons clairs : restaurer un Voltaire, c’est un vrai projet. Ça demande de la patience, un peu de méthode, et beaucoup de respect pour le boulot des artisans qui nous ont précédés. Oubliez les tutos de 5 minutes et l’agrafage à tout-va. Ici, on va parler de la vraie restauration, celle qui tient la route pour les prochaines décennies. Je vais vous guider pas à pas, comme si vous étiez à côté de moi dans l’atelier.

1. L’Inspection : Apprendre à Lire le Fauteuil

Avant même de penser à sortir le moindre outil, on observe. Un fauteuil, ça se lit. Il nous raconte sa vie, ses bobos. La première étape, c’est de faire un diagnostic honnête de son état.

Reconnaître un modèle ancien et authentique

Un fauteuil traditionnel bien construit a des signes qui ne trompent pas. D’abord, son poids. Il doit être lourd ! Les bois massifs comme le hêtre ou le noyer, ça pèse. Soulevez un coin : s’il vous semble étonnamment léger, méfiance. C’est peut-être une fabrication plus récente avec des bois moins denses.

Ensuite, jetez un œil aux assemblages. Les artisans d’autrefois utilisaient des tenons et des mortaises, souvent renforcés par de petites chevilles en bois. Vous ne devriez pas voir de vis modernes, sauf si elles témoignent d’une réparation un peu hasardeuse. Les petites irrégularités sur les parties cachées du bois sont aussi un bon signe. Une fabrication industrielle est souvent trop parfaite, trop lisse.

La check-list de la carcasse

La carcasse, c’est le squelette. Sa solidité est non négociable. Franchement, je passe parfois plus de temps à consolider le bois qu’à faire la garniture elle-même.

- La stabilité : Asseyez-vous… doucement ! Si ça grince ou que ça bouge, les assemblages sont desserrés. C’est tout à fait normal avec le temps. L’humidité fait travailler le bois et les colles anciennes finissent par sécher.

- La chasse aux xylophages : Inspectez le bois à la recherche de petits trous bien ronds. Ce sont les portes de sortie des vrillettes. Pour savoir si elles sont encore là, retournez le fauteuil sur un drap blanc pendant quelques jours. Si vous voyez de la fine sciure, c’est qu’il y a du monde à l’intérieur.

- Petit tuto anti-vrillettes : Pas de panique ! Prenez un produit de traitement du bois type Xylophène (dispo en magasin de bricolage) et une seringue avec une aiguille. Injectez le produit dans chaque trou. C’est fastidieux, mais indispensable. Faites ça dehors ou dans un lieu très bien aéré, et avant toute autre étape !

- L’humidité : Cherchez des taches sombres sur le bois, surtout au niveau des pieds. C’est souvent le signe d’un contact avec un sol humide. Piquez la zone avec un poinçon. Si le bois est mou comme du carton, il faudra le traiter avec un durcisseur ou, dans le pire des cas, changer la pièce.

2. Le Dégarnissage : L’Archéologie du Tapissier

Le dégarnissage, ce n’est pas de la démolition, mais plutôt une fouille archéologique. Chaque couche enlevée nous renseigne sur les vies antérieures du fauteuil. Allez-y méthodiquement.

Les outils indispensables

L’outil roi, c’est le ciseau à dégarnir (ou arrache-agrafes). Il permet de soulever les clous sans massacrer le bois. Oubliez le tournevis plat, c’est le meilleur moyen de faire des marques. Un maillet en caoutchouc et des tenailles complètent le kit. Et s’il vous plaît, portez des gants et des lunettes de protection. Un vieux clou rouillé dans l’œil, ça n’arrive pas qu’aux autres.

La méthode pas à pas

On travaille à l’envers de la construction : on enlève d’abord le galon de finition ou les clous décoratifs, puis le tissu, la ouate, la toile blanche, le crin, la toile forte, les ressorts et enfin, les sangles. Prenez des photos à chaque étape, ça vous sauvera la vie plus tard ! Gardez un petit bout de chaque matériau, ça servira de mémo. Le but est de préserver le bois au maximum.

Conseil d’ami : La poussière qui va se dégager est un cocktail de fibres, de colle et de particules accumulées depuis un siècle. Travailler dans un espace bien aéré avec un masque FFP2, ce n’est pas du luxe, c’est juste du bon sens.

3. La Garniture : Le Cœur du Confort

Une fois la carcasse à nu, saine et stable, le vrai travail de tapissier commence. Et là, deux écoles s’affrontent : la méthode traditionnelle au crin et la moderne en mousse.

| Critère | Garniture Traditionnelle (Crin) | Garniture Moderne (Mousse) |

|---|---|---|

| Durée de vie | 50 ans et plus | 10-15 ans |

| Confort | Ferme, respirant, s’adapte au corps | Moelleux mais plus statique |

| Coût (matériaux) | Élevé (crin, ressorts…) | Modéré |

| Difficulté (pour un amateur) | Très élevée (surtout le guindage et piquage) | Accessible |

La méthode traditionnelle : un investissement sur le long terme

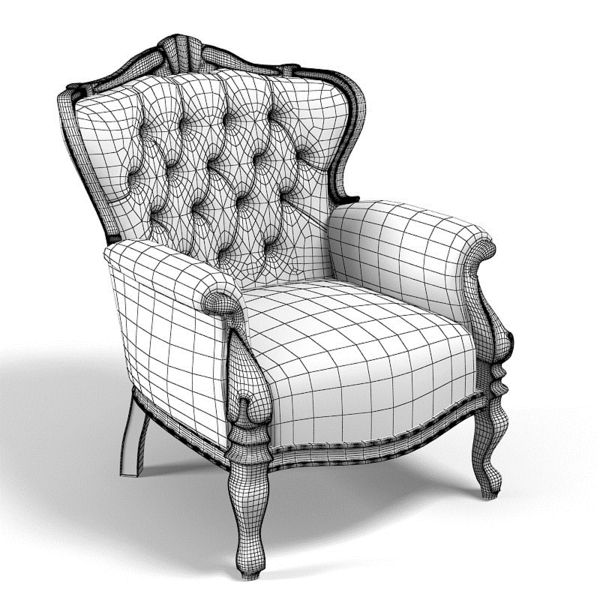

C’est long, exigeant, mais le résultat est juste incomparable. On commence par tendre des sangles de jute qui doivent « chanter » quand on les pince. Par-dessus, on coud des ressorts en acier. Vient ensuite l’étape la plus technique : le guindage. On lie les ressorts entre eux avec de la corde pour créer une suspension solidaire. C’est une étape qui demande des heures et une sacrée poigne. Au fait, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, tapez « guindage ressorts tapissier » ou « nœud de bouclette » sur YouTube, c’est très visuel.

Ensuite, on recouvre le tout de toile forte, puis on ajoute les couches de crin (d’abord végétal pour le volume, puis animal pour la souplesse). On enferme le tout dans une toile et on vient « piquer » la garniture avec une longue aiguille pour sculpter sa forme définitive. C’est la signature d’un travail de pro !

La méthode moderne : plus rapide et économique

Ici, on remplace tout ça par des blocs de mousse synthétique. C’est bien plus rapide. Mais attention à la qualité ! Pour une assise, ne prenez JAMAIS en dessous d’une mousse Haute Résilience (HR) de 35 kg/m³. C’est une bonne option pour un budget serré, mais honnêtement, sur un fauteuil ancien, ça sonne un peu faux. Et la durée de vie est bien plus courte avant que la mousse ne se tasse.

4. La Couverture et les Finitions

Le choix du tissu, c’est le moment fun, mais ne vous laissez pas avoir par un simple coup de cœur.

Choisir le bon tissu

- La résistance : Regardez le test Martindale. Pour un usage régulier, visez au minimum 20 000 tours. Si vous avez des enfants ou des animaux, passez directement à 35 000 tours et plus.

- La matière : Le velours est un grand classique, chaleureux et chic. Le lin est plus nature mais se froisse vite. La laine est super résistante.

- Les motifs : Si vous choisissez un tissu à motifs, attention ! Il faut bien le centrer. Prévoyez toujours 15-20% de tissu en plus pour les raccords. Croyez-moi, mal calculer son coup et devoir recommander du tissu, c’est une erreur qu’on ne fait qu’une fois !

La pose et les finitions

La pose du tissu, c’est la dernière ligne droite. Il faut le tendre parfaitement, sans plis. On fixe d’abord avec des épingles, puis avec des clous fins (semences). Pour cacher ces clous, deux options : les clous décoratifs posés un par un pour un look classique, ou un galon collé pour une finition plus sobre et contemporaine.

5. Budget, Matos et Pièges à Éviter

Ok, parlons argent et matériel. Restaurer un Voltaire, ça a un coût, même en le faisant soi-même.

La liste de courses approximative :

- Sangles de jute : Prévoir environ 12 mètres (autour de 15-20€).

- Ressorts : Comptez 9 ressorts pour une assise classique (environ 2-3€ pièce).

- Crin : Il vous faudra 3 à 4 kg de crin animal (environ 25-35€/kg). C’est le plus gros poste de dépense pour la garniture.

- Toiles (forte, blanche) : Environ 2m de chaque (20-30€ au total).

- Tissu de couverture : Pour un Voltaire, il faut environ 2,5 à 3 mètres. Le prix varie énormément, de 40€/m à plus de 150€/m.

- Où trouver tout ça ? Cherchez des fournisseurs spécialisés pour tapissiers (en ligne ou en boutique), des sites comme Tissus.net ou des merceries très bien achalandées.

Au total, rien qu’en matériaux de qualité pour une restauration traditionnelle, on est vite entre 250€ et 500€, selon le prix de votre tissu. C’est un vrai investissement.

Les 3 pièges à éviter quand on débute :

- Sous-estimer les dégâts sur le bois : Une carcasse qui bouge ou qui est piquée par les insectes, ça ne se règle pas avec trois vis. Prenez le temps du diagnostic, sinon tout votre travail de garniture sera pour rien.

- Dégarnir comme un sauvage : Aller trop vite et marquer le bois avec un tournevis est l’erreur classique. Chaque trou ou éclat fragilise le bois pour la future fixation du tissu. Douceur et patience !

- Couper le tissu trop court : La règle d’or : mesurez deux fois, coupez une fois. Présentez toujours votre tissu sur le fauteuil avant la coupe finale. Laissez-vous de la marge !

Voilà, vous avez les bases. Restaurer un fauteuil comme celui-ci, c’est bien plus qu’un simple projet de bricolage. C’est un dialogue avec un objet qui a une âme. C’est choisir de perpétuer un savoir-faire. Alors, si vous avez un de ces trésors qui attend son heure, lancez-vous. La fierté que vous ressentirez en vous asseyant dedans n’a pas de prix.

Galerie d’inspiration

Le fauteuil Voltaire doit son nom au célèbre philosophe, qui, dit-on, passait de longues heures à lire et écrire dans un fauteuil à haut dossier et accotoirs rembourrés à la fin de sa vie.

Plus qu’un style, c’est donc un meuble associé à l’intellect et au confort de la réflexion. Restaurer un Voltaire, c’est un peu faire revivre cet esprit.

Le choix du tissu : Velours contre Toile de lin.

Le velours : Luxueux et profond, il capte la lumière et offre un confort inégalé. Idéal pour une pièce maîtresse dans un salon. Attention, il peut être plus délicat à entretenir.

La toile de lin : Naturelle et respirante, elle apporte une touche plus décontractée et contemporaine. Très résistante, elle se patine joliment avec le temps. Parfait pour un usage quotidien.

Quel est le secret d’une assise qui dure 50 ans ?

Le garnissage traditionnel. Oubliez la mousse polyuréthane qui se tasse et s’effrite. La véritable méthode repose sur des ressorts guindés à la corde, une première couche de toile de jute, puis du crin animal (cheval, porc) piqué et modelé à la main. C’est ce savoir-faire qui donne au fauteuil sa résilience et son confort

- Une longévité incomparable, le crin ne se dégrade pas comme la mousse.

- Un confort sur-mesure qui épouse la forme du corps.

- Une meilleure circulation de l’air, pour une assise plus saine.

Le secret ? Un guindage des ressorts réalisé dans les règles de l’art, qui assure une suspension parfaite et équilibrée.

Pour la finition, la passementerie est reine. Ne négligez pas ce détail qui signe votre travail. Un double-cordon de chez Houlès ou une soutache contrastée peut sublimer la ligne du fauteuil. Pour un look plus brut, les clous de tapissier espacés régulièrement apportent une touche graphique et moderne, soulignant la silhouette du bois.

Près de 80% des fauteuils anciens sont fabriqués en hêtre, un bois dur, dense et facile à travailler, qui prend magnifiquement la teinte.

Erreur à éviter : Vouloir décaper le bois

Avant de vous lancer dans la découpe de votre précieux tissu, utilisez l’ancienne couverture comme patron. Numérotez chaque pièce au fur et à mesure du démontage (ex:

Osez la couleur ! Un Voltaire n’est pas condamné aux teintes neutres. Imaginez-le avec un tissu audacieux : un motif jungle de chez Thevenon, un velours bleu canard intense ou même un imprimé graphique. Le contraste entre la forme classique du fauteuil et un tissu résolument moderne est souvent une réussite spectaculaire.

Les outils indispensables du tapissier ne se trouvent pas dans une caisse à outils classique. Pensez à vous équiper :

- Un pied-de-biche ou un ciseau à dégarnir pour retirer les anciennes semences sans abîmer le bois.

- Un ramponneau, ce marteau aimanté si caractéristique.

- Des carrelets courbes et droits pour le piquage du crin.

Comment fixer le nouveau tissu : agrafes ou semences ?

L’agrafeuse pneumatique est rapide et efficace, idéale pour les grandes surfaces. Cependant, pour un travail traditionnel et précis, rien ne vaut les semences (petits clous de tapissier). Elles permettent un contrôle plus fin de la tension du tissu, notamment dans les courbes, et sont plus respectueuses du travail des anciens.

Ne jetez pas les anciens matériaux trop vite. Le crin animal, s’il est en bon état, peut souvent être cardé (démêlé et aéré) pour être réutilisé. C’est une solution à la fois économique, écologique et qui préserve une partie de la matière originelle du siège.

Une fois votre chef-d’œuvre terminé, un entretien simple prolongera sa vie. Pensez à :

- Passer l’aspirateur avec une brosse douce une fois par mois.

- Protéger le fauteuil des rayons directs du soleil qui peuvent décolorer le tissu.

- Éviter de s’asseoir sur les accotoirs, leur structure est plus fragile.

Un bon tapissier passe souvent plus de temps à préparer la carcasse et le garnissage qu’à poser le tissu de couverture.

Cette affirmation d’un Compagnon du Devoir résume tout : la beauté finale de votre fauteuil dépend à 90% de la qualité de ce qui est caché. Ne sautez aucune étape préparatoire, la solidité et le confort en dépendent.

Le confort d’un Voltaire ne tient pas qu’à son assise. Le dossier, haut et légèrement incliné, a été pensé pour soutenir les épaules et la nuque. Lors de la restauration, veillez à bien répartir le crin ou la garniture pour respecter cette ergonomie et créer un véritable cocon de lecture.