Au-delà de l’Étiquette : Ce Qui Fait VRAIMENT la Valeur d’un Meuble

Après des décennies passées les mains dans la sciure, j’ai vu le monde du meuble se transformer. Mon parcours a commencé dans un atelier très traditionnel, où le chêne massif et les assemblages ancestraux étaient rois. Chaque jour, c’était le même dialogue entre le bois, le rabot et la patience. Une école d’humilité, franchement.

Contenu de la page

Et puis, de nouvelles idées ont commencé à bousculer nos certitudes. Les designers sont arrivés avec des formes audacieuses, des matériaux inédits qui semblaient parfois défier la logique. Au début, j’avoue, j’étais sceptique. Mais la curiosité a fini par gagner. J’ai compris que l’innovation n’était pas l’ennemie de la tradition, mais une autre façon de converser avec la matière.

Cet article, ce n’est pas un catalogue de tendances. C’est un partage. On va plonger dans les coulisses de l’atelier pour comprendre ce qui fait la différence entre un meuble qui dure une saison et un meuble qui traverse une vie. Car un meuble bien conçu, qu’il soit d’inspiration classique ou ultra-moderne, repose toujours sur les mêmes principes fondamentaux.

1. La matière avant tout : comprendre ce que l’on travaille

Avant d’être une forme, un meuble est une structure. Il doit encaisser des contraintes : le poids d’une personne, une pile de livres, les assauts d’un enfant… Avec les matériaux d’aujourd’hui, on peut créer des lignes qui semblent flotter dans les airs, mais ça demande de bien comprendre la physique qui se cache derrière.

La physique cachée du bois massif

Le bois reste une matière vivante, même après la coupe. Il est hygroscopique : il absorbe l’humidité de l’air et la relâche, ce qui le fait gonfler et se rétracter. Ignorer ça, c’est la catastrophe assurée. Un plateau de table en bois massif fixé trop rigidement à son piètement finira TOUJOURS par se fendre.

Bon à savoir : un plateau en chêne de 1 mètre de large peut facilement varier de près d’un centimètre de largeur entre un hiver très sec (chauffage à fond) et un été humide ! C’est énorme. C’est pour ça que les assemblages traditionnels (comme les queues d’aronde ou les tenons-mortaises) sont conçus pour permettre ce micro-mouvement, alliant solidité et souplesse.

Les défis des matériaux modernes

Les nouveaux matériaux ouvrent des possibilités de création incroyables, mais ils ont leurs propres règles du jeu. Les ignorer coûte très cher, en temps comme en matière première.

- Les composites : Imaginez des couches de fibres (carbone, verre…) noyées dans une résine. Leur force est directionnelle. J’ai appris ça à mes dépens sur un prototype de fauteuil au dossier très fin. J’avais mal orienté une nappe de fibres, et après quelques semaines, une fissure est apparue pile là où le dos s’appuyait. On a dû tout recommencer. La résistance n’est pas uniforme, elle suit l’orientation des fibres.

- Les résines de synthèse (type « solid surface ») : Des matériaux fascinants, thermoformables autour de 160°C. On peut créer des formes courbes incroyables et, surtout, des joints invisibles. Mais ça demande une rigueur d’hôpital. La moindre poussière entre deux plaques à coller et c’est une ombre disgracieuse garantie. Le ponçage pour rendre la jonction parfaite demande des heures, avec des grains de plus en plus fins. C’est un matériau premium, souvent utilisé pour des plans de travail, dont le prix peut démarrer autour de 300€ le mètre linéaire, hors pose.

- Le métal : L’acier ou l’aluminium permettent des structures fines et solides. Un simple tube peut supporter une charge énorme en compression. Mais attention à la flexion ! Le choix de l’épaisseur, de la forme (rond, carré) et la qualité des soudures sont cruciaux. Une mauvaise soudure est un point de rupture en puissance. C’est un métier à part entière, et je collabore souvent avec d’excellents métalliers pour ça.

Alors, comment s’y retrouver ? Petit comparatif rapide

Pour vous aider à visualiser, voici un tableau très simplifié :

| Matériau | Prix | Durée de vie | Facilité de réparation |

|---|---|---|---|

| Bois Massif | Élevé | Très longue (se patine) | Excellente (ponçage, huile) |

| Panneaux (MDF, plaqué…) | Modéré | Moyenne | Difficile (un coup = irréparable) |

| Composites / Résines | Très élevé | Très longue | Bonne (par un professionnel) |

2. L’atelier moderne : entre le geste et la machine

Mon atelier sent toujours le bois, et heureusement ! Mais au parfum du chêne s’est ajouté le sifflement d’une fraiseuse à commande numérique (CNC). L’artisan d’aujourd’hui ne doit pas opposer la main et la machine, mais les faire travailler en équipe.

La CNC, une partenaire qui ne pardonne rien

Une CNC offre une précision redoutable, mais elle ne fait bêtement que ce qu’on lui demande. Le vrai travail, c’est la programmation.

Une erreur que beaucoup font, c’est de négliger le bridage de la pièce. La plaque de bois ou de résine doit être fixée de manière absolument rigide. Je me souviens d’une fois où, un peu pressé, j’ai mal serré une plaque de contreplaqué. La fraise l’a happée et l’a projetée à travers l’atelier. Heureusement, il n’y a eu que des dégâts matériels. Une leçon qu’on n’oublie pas.

Et surtout, la CNC n’est que le début. Une fois la pièce découpée, le plus important reste à faire : le ponçage des arêtes, l’ajustement final, la finition… La machine donne la forme brute, mais c’est la main qui donne l’âme.

Petit aparté : comment rater son collage à coup sûr (et comment l’éviter)

C’est un classique du débutant. Pour être sûr de foirer un collage de bois, voici la recette :

- Mettez trop peu de colle : Vous aurez des zones sans adhérence, c’est la rupture assurée.

- Mettez-en une tonne : La colle va couler partout, tacher le bois et créer une surépaisseur qui empêchera un bon contact.

- Utilisez juste un ou deux serre-joints : La pression sera mal répartie et l’assemblage baillera sur les bords.

La solution ? Appliquez un film de colle fin et régulier sur les deux surfaces, positionnez plusieurs serre-joints pour une pression uniforme, et essuyez immédiatement le surplus avec une éponge humide. Patience et méthode, toujours.

3. Les grandes idées qui façonnent un meuble

Pour créer, il faut connaître ses classiques. S’inspirer, ce n’est pas copier, c’est comprendre une philosophie. Chaque grande approche du design nous apprend quelque chose.

- La philosophie nordique : Derrière l’apparente simplicité du bois clair et des lignes épurées se cache une maîtrise technique folle. Pensez à ces fameuses techniques de cintrage du contreplaqué qui donnent des formes fluides et organiques. Les assemblages y sont souvent visibles, non par facilité, mais pour célébrer la structure. C’est une leçon d’honnêteté.

- L’audace du design italien : À une certaine époque, des créateurs italiens ont été des pionniers dans l’usage du plastique moulé, explorant la couleur et la forme avec une liberté incroyable. Cela nous a appris à oser, à sortir des sentiers battus de l’ébénisterie.

- L’approche japonaise : Le minimalisme japonais est d’une richesse immense. Cette recherche de la pureté de la ligne s’accompagne d’une sophistication technique hallucinante, notamment dans les assemblages en bois, souvent conçus pour être totalement invisibles. Une vraie leçon d’humilité et de patience.

- Notre tradition d’excellence : En France aussi, nous avons un héritage formidable, de l’élégance des lignes Art Déco aux innovations des designers contemporains. D’ailleurs, il existe des reconnaissances d’État qui distinguent les entreprises pour leurs savoir-faire d’excellence. C’est un gage de qualité à rechercher quand on cherche un artisan.

4. Choisir une belle pièce : conseils pratiques et réalistes

Acheter un meuble d’artisan ou de designer, c’est un investissement. C’est un objet qui va vivre avec vous. Voici quelques clés pour ne pas se tromper.

Comprendre le vrai coût de la qualité

Pourquoi une chaise de créateur coûte-t-elle si cher ? Ce n’est pas du snobisme. Soyons concrets.

- Une imitation de chaise design vous coûtera peut-être 80€.

- L’originale, fabriquée en Europe avec les bons matériaux, c’est plutôt 500€.

- Une création sur mesure par un artisan peut commencer autour de 800€.

La différence, elle est là : la recherche et les prototypes (des mois de travail), des matériaux nobles (un bois sans nœuds et bien séché coûte cher), et surtout, des heures de travail manuel pour l’assemblage, le ponçage et la finition. Une imitation rogne sur tout : matériaux bas de gamme, vis et colle basique, finition bâclée. Elle fera illusion quelques mois, puis finira sur le trottoir.

Petit défi pour vous : la prochaine fois que vous êtes dans un magasin, retournez une table en bois massif. Cherchez comment le plateau est fixé au piètement. Vous voyez des vis dans des trous un peu allongés (oblongs) ? C’est un signe de qualité ! Ça veut dire que le fabricant a prévu le mouvement du bois.

Faire soi-même ou faire faire ?

J’adore voir des gens se lancer dans le bricolage. Mais il faut être réaliste. Si vous débutez, commencez tout petit. Mon conseil pour un projet zéro risque : fabriquez une simple caisse de rangement en pin. Vous apprendrez à mesurer, couper droit et assembler. Le matériel vous coûtera moins de 20€ chez Castorama ou Leroy Merlin. En revanche, vouloir thermoformer une résine dans son garage sans l’équipement adéquat, c’est dangereux et voué à l’échec. Pour des projets complexes, faire appel à un pro n’est pas une dépense, c’est une garantie.

L’entretien, le secret de la longévité

Un bon meuble, ça s’entretient. C’est un geste de respect. Pour une table en bois huilé, par exemple, le rituel est simple et prend moins d’une heure par an :

- Dépoussiérez avec un chiffon sec.

- Appliquez une fine couche d’huile adaptée avec un autre chiffon propre, dans le sens du fil du bois.

- Laissez le bois « boire » l’huile pendant 15-20 minutes.

- ESSUYEZ BIEN le surplus avec un chiffon sec. C’est l’étape la plus importante, sinon la surface restera collante !

Pour les autres finitions (vernis, laque), un chiffon microfibre et un peu d’eau savonneuse suffisent. Surtout, pas d’éponge abrasive !

un savoir-faire tourné vers l’avenir

Le métier a énormément changé, mais son cœur reste le même. Il s’agit toujours de comprendre la matière, de maîtriser des gestes et des techniques pour transformer une idée en un objet juste, fonctionnel et émouvant. La technologie n’a pas remplacé l’artisan ; elle lui a offert de nouveaux crayons pour dessiner. Qu’on travaille le chêne centenaire ou la fibre de carbone, la passion du travail bien fait et le respect de la matière restent les piliers de ce métier. Et c’est un héritage qui mérite d’être transmis.

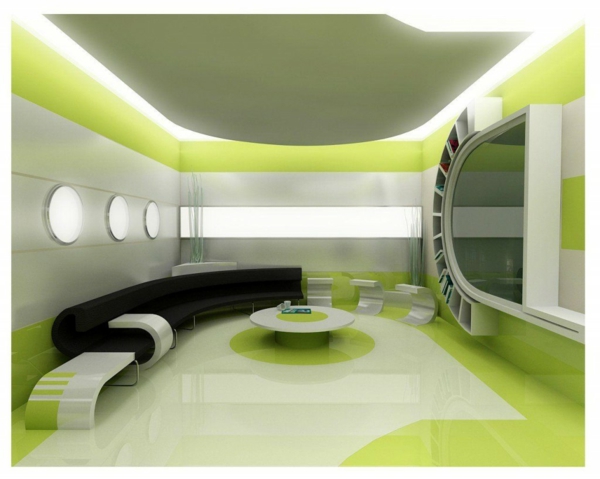

Galerie d’inspiration

L’épreuve du dos : Un meuble de qualité est aussi bien fini à l’arrière qu’à l’avant. Si le dos est en carton ou en panneau de fibres de faible densité brut, c’est un signe de fabrication économique où seuls les aspects visibles comptent.

La patine n’est pas un défaut, c’est une mémoire. Un cuir qui se plisse, un laiton qui s’oxyde doucement, un bois qui prend une teinte plus profonde avec les années… Ces marques du temps racontent une histoire et confèrent à l’objet une âme que le neuf ne pourra jamais imiter. C’est la différence entre un meuble que l’on possède et un meuble avec qui l’on vit.

Comment s’y retrouver dans les finitions du bois ?

- Finition huilée : Naturelle et réparable localement, elle demande un nourrissage régulier. Parfait pour un aspect mat et vivant.

- Finition vernie : Forme une barrière protectrice durable et facile à nettoyer. Une rayure profonde nécessitera cependant l’intervention d’un professionnel.

- Finition cirée : Offre un toucher soyeux et un parfum agréable, mais reste sensible à l’eau et à la chaleur.

Le contreplaqué est, à poids égal, souvent plus résistant que l’acier.

Cette solidité surprenante vient de sa structure : de fines couches de bois (les plis) sont collées en croisant le sens du fil à 90°. Cette technique annule les faiblesses naturelles du bois et permet de créer des formes courbes et audacieuses, comme celles des célèbres chaises des Eames ou des créations d’Alvar Aalto, tout en garantissant une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.

Le mobilier vintage est-il toujours un gage de qualité ?

Pas systématiquement. Si les meubles des années 50 à 70 bénéficiaient souvent de bois aujourd’hui rares et d’un savoir-faire indéniable, l’usure peut avoir fragilisé les assemblages. Avant d’acheter, testez la stabilité, inspectez les joints. Une belle pièce vintage est un trésor, mais un meuble moderne de haute facture, comme une bibliothèque USM Haller, peut offrir une durabilité et une modularité supérieures pour un usage contemporain.

Un assemblage réussi est souvent discret, mais il est la signature d’un travail soigné. Apprenez à reconnaître les signes de qualité :

- Les queues d’aronde : Visibles sur les tiroirs haut de gamme, elles imbriquent les pièces de bois de manière quasi indestructible.

- Les tenons et mortaises : L’un des piliers de l’ébénisterie, assurant une connexion solide pour les cadres de chaises ou de tables.

- L’absence de vis apparentes : Quand c’est possible, un bon artisan privilégie les assemblages bois sur bois ou des fixations cachées.

Bon design, c’est le moins de design possible.

Cette citation de Dieter Rams, légendaire designer pour Braun, résume une philosophie essentielle : la fonction prime. Un meuble bien conçu ne s’encombre pas de fioritures. Sa beauté naît de sa simplicité, de la clarté de son usage et de l’honnêteté de ses matériaux.

MDF (Medium-Density Fiberboard) : Parfait pour les finitions laquées lisses grâce à sa surface homogène. Économique, mais lourd et sensible à l’eau.

Bois massif : Unique, durable et réparable. Il vit et bouge, ce qui lui donne son caractère. Plus coûteux et demande un design qui respecte ses contraintes.

Le choix dépend de l’usage : le MDF pour une porte de placard colorée, le bois massif pour un plateau de table qui traversera les générations.

- Une sensation de légèreté visuelle, presque flottante.

- Une flexibilité surprenante qui accompagne les mouvements du corps.

- Une structure réduite à sa plus pure expression.

Le secret ? L’audace de la chaise cantilever. Popularisée par des designers du Bauhaus comme Mart Stam ou Marcel Breuer, elle repose sur un cadre en porte-à-faux, généralement en tube d’acier, qui élimine les pieds arrière. Un coup de génie structurel.

Fermez les yeux et sentez. L’odeur fraîche et légèrement poivrée du cèdre, la senteur riche et vanillée du chêne, le parfum résineux du pin… Chaque essence de bois possède une signature olfactive unique qui participe, de manière subtile mais puissante, à l’atmosphère d’une pièce. Un meuble de qualité engage tous les sens.

Le matériau à connaître : le Valchromat. Ce n’est pas du MDF ordinaire. C’est un panneau de fibres de bois teinté dans la masse. Si on le coupe ou le raye, la couleur reste homogène. Plus dense, plus résistant à l’humidité et non toxique, il est plébiscité par les architectes pour sa polyvalence et son rendu mat et profond.

- Changez les poignées d’une commode pour des modèles en laiton ou en céramique.

- Remplacez un piètement de table basique par un modèle plus design, comme ceux de la marque Tiptoe.

- Tapissez le fond d’une bibliothèque avec un papier peint audacieux de chez Farrow & Ball.

- Poncez et appliquez une nouvelle finition sur un petit meuble en bois.

Selon l’ADEME, 1,7 million de tonnes de déchets d’ameublement sont générées chaque année en France.

Ce chiffre alarmant souligne l’impact de la

Qu’est-ce que le

L’humilité du design Shaker, ce mouvement religieux américain du 18e siècle, continue d’inspirer. Leur principe était simple : la forme découle de la fonction, et toute ornementation superflue est une forme d’orgueil. Le résultat ? Des meubles d’une pureté, d’une légèreté et d’une fonctionnalité intemporelles.

Finition huilée : Pénètre et nourrit le bois. L’aspect est mat, le toucher direct. Une tache de vin ? Un léger ponçage et une nouvelle couche d’huile suffisent. Idéal pour les tables de salle à manger familiales.

Finition vernie : Crée un film protecteur en surface. Plus résistant aux taches quotidiennes. Un bureau sur lequel on écrit beaucoup profitera de cette protection accrue.

L’arbitrage se fait entre la facilité de réparation (huile) et la résistance de surface (vernis).

La chaise n°14 de Thonet, conçue en 1859, est considérée comme le premier meuble produit en série. Plus de 50 millions d’exemplaires furent vendus avant 1930.

Son génie ? Être composée de seulement six pièces de bois courbé, dix vis et deux écrous, livrables à plat dans une caisse d’un mètre cube pour 36 chaises. C’est l’ancêtre du meuble en kit, une révolution industrielle qui a démocratisé le design sans sacrifier l’élégance.

L’une des erreurs les plus courantes est de négliger les proportions. Un canapé massif peut écraser un petit salon, tandis qu’une table basse trop menue se perdra dans un grand espace.

- La règle du ruban : Avant d’acheter, utilisez du ruban de masquage pour délimiter l’empreinte du meuble au sol.

- Pensez verticalité : Un meuble haut et étroit peut donner une illusion de hauteur à une pièce basse de plafond.

- Des structures fines qui semblent défier la gravité.

- Une résistance à la corrosion parfaite pour l’extérieur.

- Une recyclabilité à l’infini sans perte de qualité.

Le secret ? L’aluminium. Léger et robuste, il est extrudé ou moulé pour créer des pièces comme le fauteuil Landi de Hans Coray (1938) ou les systèmes d’étagères contemporains de marques comme Muuto.

Passez la main sur une surface. La douceur d’un bois poncé au grain fin, la fraîcheur d’une plaque de marbre, la souplesse d’un cuir pleine fleur… La qualité d’un meuble se ressent aussi au toucher. Ces détails tactiles, comme des arêtes adoucies, transforment un objet fonctionnel en une expérience sensorielle quotidienne.

Astuce de collectionneur : Repérez les premières éditions ou les collaborations moins connues des grands designers. Un fauteuil d’un créateur aujourd’hui célèbre, mais produit par un petit éditeur au début de sa carrière, peut avoir une valeur historique et esthétique immense pour une fraction du prix de ses œuvres les plus iconiques.

Un tiroir de qualité doit…

- Glisser sans effort et sans bruit, grâce à des coulisses de qualité (souvent de marques comme Blum ou Hettich).

- Présenter un assemblage solide, idéalement en queue d’aronde.

- Avoir un fond épais qui ne ploie pas sous le poids.

- Offrir une fermeture douce (soft-close), un détail qui signe la qualité.

The details are not the details. They make the design.

Cette célèbre phrase de Charles Eames rappelle que la perfection se niche dans les finitions. La façon dont une vis est alignée, la courbure d’un accoudoir, le choix d’un patin sous un pied… Ce sont ces éléments, souvent invisibles au premier regard, qui distinguent un meuble exceptionnel d’un meuble simplement bon.

Les matériaux recyclés sont-ils une bonne alternative écologique ?

Souvent, oui. Un fauteuil en plastique recyclé, comme le modèle 111 Navy Chair d’Emeco (fait à partir de 111 bouteilles), est un excellent exemple d’upcycling. Cependant, il faut s’interroger sur les liants utilisés dans certains composites. La transparence du fabricant sur la composition totale et la recyclabilité en fin de vie du produit reste le meilleur indicateur.