La moitié de l’or mondial vient d’un seul lieu, au prix fort

C’est une statistique qui défie l’imagination : près de la moitié de tout l’or jamais sorti des entrailles de la Terre provient d’un seul et même endroit. Ce n’est ni une légende de conquistador, ni une contrée mythique, mais une formation géologique bien réelle en Afrique du Sud : le Witwatersrand. Depuis 1886, ce filon a non seulement bâti des fortunes et la ville de Johannesburg, mais il a aussi laissé derrière lui un héritage complexe et souvent toxique qui pèse encore aujourd’hui sur la région.

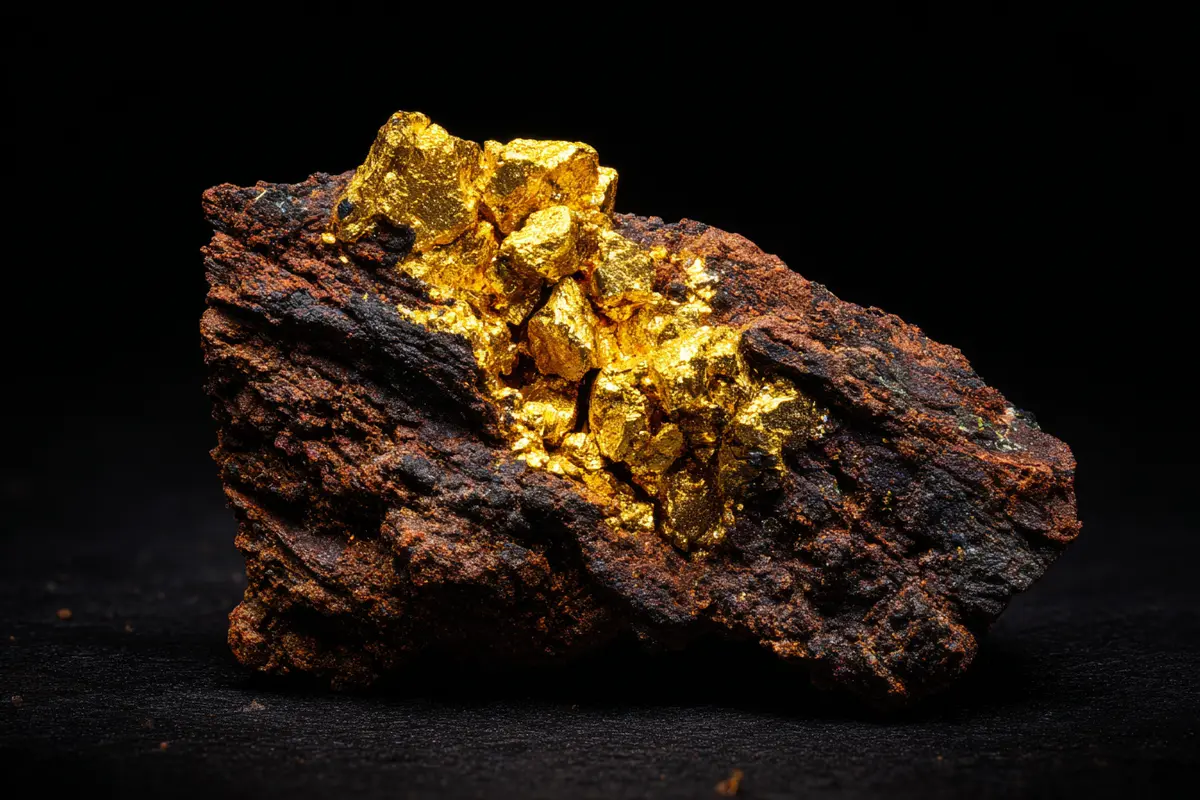

Le Witwatersrand, que l’on pourrait traduire de l’afrikaans par la « crête des eaux blanches », est un escarpement rocheux qui s’étire sur une centaine de kilomètres près de Johannesburg. Ce qui semble être une simple ligne de collines est en réalité le bord d’un ancien lac géant, vieux de près de 3 milliards d’années. C’est dans les sédiments de ce paléo-lac, charriés par des rivières préhistoriques, que se sont concentrées des particules d’or d’une richesse inégalée. Les estimations les plus conservatrices affirment que plus de 40 % de tout l’or jamais extrait par l’humanité vient de cette seule source. D’autres avancent le chiffre de 50 %.

La découverte de cet eldorado en 1886 a provoqué une ruée vers l’or qui a transformé à jamais le visage de l’Afrique du Sud. Une simple bourgade de tentes est devenue Johannesburg, le cœur économique du pays. La valeur extraite se chiffre en milliers de milliards de dollars, une manne financière qui a alimenté l’économie sud-africaine pendant plus d’un siècle, financé des infrastructures et enrichi des dynasties minières dont les noms, comme Anglo American ou Gold Fields, résonnent encore dans la finance mondiale.

Une richesse née de la terre et du sang

Cependant, cette histoire de prospérité a une face sombre, indissociable de l’histoire politique et sociale du pays. L’exploitation du Witwatersrand a été le moteur d’un système économique et racial qui allait devenir l’apartheid. Pour extraire l’or des profondeurs (certaines mines descendent à plus de 4 km sous terre), les compagnies minières ont mis en place un système de travail migrant, attirant des millions de travailleurs noirs des zones rurales et des pays voisins. Logés dans des compounds spartiates, séparés de leurs familles et travaillant dans des conditions extrêmement périlleuses, ils étaient la force motrice de cette industrie, sans jamais en partager équitablement les fruits.

Le Witwatersrand n’est donc pas seulement une merveille géologique ; c’est aussi le creuset de la société sud-africaine moderne, avec ses richesses extrêmes et ses inégalités profondes. L’or qui brille aujourd’hui dans les coffres des banques centrales de Londres, New York ou Paris a été extrait au prix d’une immense souffrance humaine, une réalité souvent absente des récits purement économiques ou géologiques.

Les géologues, notamment une équipe de l’Université de l’Arizona, ont pu dater cet or à environ 3 milliards d’années. Il serait remonté des profondeurs du manteau terrestre lors de la formation de la croûte continentale primitive de la région, le Craton du Kaapvaal, l’une des plus anciennes et stables portions de la croûte terrestre. Des processus d’érosion sur des millions d’années ont ensuite fait le reste, concentrant ce métal précieux dans ce qui est aujourd’hui le plus grand gisement d’or connu au monde.

L’héritage toxique d’un siècle d’exploitation

Si la plupart des grandes mines d’or du Witwatersrand sont aujourd’hui fermées ou en déclin, leur héritage est loin d’être clos. Le problème le plus insidieux est celui du drainage minier acide. Des montagnes de résidus miniers, les fameux « mine dumps » qui forment un paysage lunaire et jaunâtre autour de Johannesburg, sont exposées à l’air et à la pluie. Le contact de l’eau avec les sulfures présents dans les roches crée de l’acide sulfurique.

Cette « soupe » chimique s’infiltre ensuite dans les sols et les nappes phréatiques, en dissolvant au passage un cocktail de métaux lourds et d’éléments radioactifs contenus dans les stériles miniers : uranium, cadmium, plomb, arsenic, cuivre et mercure. Ces polluants contaminent les cours d’eau, rendant l’eau impropre à la consommation et à l’agriculture pour les communautés pauvres qui vivent souvent à proximité de ces sites.

Les conséquences sanitaires sont alarmantes. Une étude de 2019 a révélé, en analysant des cheveux collectés dans des salons de coiffure locaux, que les habitants des zones minières présentaient des concentrations d’uranium dans le corps significativement plus élevées. La poussière radioactive qui s’envole de ces collines de résidus par temps venteux est également une menace invisible et permanente pour les poumons des résidents.

Aujourd’hui, le défi est immense. Qui doit payer pour la réhabilitation de ces sites ? Les compagnies minières originelles ont souvent disparu, ont été rachetées ou se sont restructurées, rendant difficile l’attribution des responsabilités. Le gouvernement sud-africain, de son côté, peine à financer un nettoyage qui coûterait des milliards. Pendant ce temps, une nouvelle génération de mineurs, les « zama zamas » (mineurs illégaux), risque sa vie en explorant les galeries abandonnées pour quelques grammes d’or, perpétuant un cycle de danger et d’exploitation. L’or du Witwatersrand a peut-être bâti une nation, mais il a aussi laissé une facture environnementale et humaine que les générations actuelles et futures continuent de payer.