Transformer une grange en maison de rêve : Le guide honnête pour réussir votre projet

On va se parler franchement. Rénover une vieille grange pour en faire sa maison, c’est le genre de projet qui fait briller les yeux. On imagine tout de suite les grands volumes, les poutres massives qui racontent une histoire, la pierre brute qui donne un cachet fou… et les soirées d’hiver au coin d’un grand feu. C’est une vision magnifique, et c’est ce qui motive des milliers de gens.

Contenu de la page

- Étape 1 : Le diagnostic, ou l’art de regarder les problèmes en face

- Étape 2 : Le gros œuvre, on consolide avant de décorer

- Étape 3 : Le clos et le couvert, on met la maison à l’abri

- Étape 4 : L’intérieur, on passe au second œuvre

- Étape 5 : Les finitions, l’âme de votre maison

- Un marathon, pas un sprint

- Galerie d’inspiration

Mais attention. Entre le rêve sur papier et la réalité du chantier, il y a un monde. Mon but ici, ce n’est pas de vous casser le moral, bien au contraire ! C’est de vous donner une feuille de route réaliste, tirée de l’expérience du terrain. On va parler des vrais sujets : la structure, l’humidité, la paperasse et, surtout, le budget. Parce qu’un rêve bien préparé a toutes les chances de se réaliser sans se transformer en cauchemar financier.

Pour vous donner une idée, un projet de cette envergure prend du temps. Ne tablez pas sur moins de 18 mois à 2 ans, entre les premiers plans et le moment où vous poserez vos valises. Et côté budget, soyez prudent. En dessous de 1800€ le mètre carré, ça devient très risqué. Visez plutôt une fourchette de 2000€ à 2500€/m² pour avoir de la marge. Oui, ça pique, mais c’est le prix d’un travail bien fait qui durera dans le temps.

Étape 1 : Le diagnostic, ou l’art de regarder les problèmes en face

C’est l’étape la plus cruciale. Votre coup de cœur pour le bâtiment ne doit surtout pas vous rendre aveugle. Avant même de signer quoi que ce soit, il faut jouer les détectives.

Votre check-list de première visite

Quand vous visitez, oubliez le potentiel déco et concentrez-vous sur le dur. Prenez une bonne lampe torche et un petit couteau ou un tournevis pointu. Voici votre check-list mentale :

- La charpente : C’est le squelette. Allez voir la base des grosses poutres, là où elles s’appuient sur les murs. C’est la zone critique pour l’humidité. Piquez un peu le bois avec votre outil. S’il s’enfonce comme dans du beurre, c’est mauvais signe. Cherchez aussi des petits trous ronds et de la fine sciure par terre : coucou les insectes xylophages ! Un traitement est possible, mais changer une poutre maîtresse, c’est un autre budget.

- Les murs : Regardez-les de près, dedans et dehors. Une fissure verticale fine, ce n’est pas forcément dramatique. Par contre, une fissure qui monte en escalier ou qui s’élargit, c’est que le mur bouge. Passez votre main sur les murs : est-ce qu’ils sont bombés, comme s’ils avaient un « ventre » ? C’est un vrai signal d’alerte sur la stabilité.

- Les fondations : Difficiles à voir, mais les murs parlent pour elles. Des traces d’humidité qui montent du sol (salpêtre, taches sombres, enduit qui s’effrite) sont un signe de remontées capillaires. La plupart des granges anciennes n’ont quasi pas de fondations modernes, c’est un point à ne jamais sous-estimer.

- La toiture : Levez la tête. Manque-t-il des tuiles ou des ardoises ? À l’intérieur, cherchez les auréoles au plafond. Une toiture complète, c’est l’un des plus gros postes de dépense d’une rénovation. Comptez facilement entre 150€ et 250€ le mètre carré tout compris (charpente, isolation, couverture).

Faites appel aux pros : une dépense qui vous fera économiser gros

Même avec la meilleure volonté du monde, vous n’êtes pas un expert. Investir quelques milliers d’euros maintenant peut vous éviter d’en perdre des dizaines de milliers plus tard.

D’abord, l’architecte. Avant tout, il ira vérifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en mairie. Avez-vous le droit de transformer ce bâtiment agricole en habitation ? C’est la question numéro 1. C’est lui qui vous aidera à monter le dossier de permis de construire.

Ensuite, et c’est non négociable : l’ingénieur structure (ou bureau d’études structure). C’est le médecin de votre grange. Il va évaluer la santé des murs, de la charpente, et vous dire ce qu’ils peuvent supporter (un nouvel étage, une grande ouverture…). Son rapport est votre bible pour le gros œuvre. Comptez entre 1500€ et 4000€ pour une étude sérieuse, selon la complexité du bâtiment. Pour en trouver un bon, cherchez dans les annuaires d’ingénieurs spécialisés en patrimoine ou demandez conseil à des associations comme Maisons Paysannes de France.

Enfin, les diagnostics obligatoires. Amiante (souvent dans les toitures en fibrociment), plomb (vieilles peintures)… C’est la loi. Si de l’amiante est détecté, le désamiantage doit être fait par une entreprise certifiée et ça peut vite chiffrer à plusieurs milliers d’euros.

Étape 2 : Le gros œuvre, on consolide avant de décorer

Les autorisations sont obtenues ? Parfait. On passe au dur. C’est la phase la moins « sexy » mais la plus importante.

La dalle : le match béton contre chaux

Le sol d’une grange, c’est souvent de la terre battue. Il faut tout refaire. On décaisse sur 30-40 cm, on pose une couche de cailloux (le « hérisson ») pour bloquer l’humidité, un isolant, et on coule une dalle.

Le choix se résume souvent à ça :

- Dalle béton : C’est la solution classique. Rapide à mettre en œuvre, sèche en 28 jours. Coût : environ 100-150€/m². Inconvénient : c’est étanche. Dans une vieille maison, ça peut bloquer l’humidité et la forcer à remonter dans les murs.

- Dalle chaux : C’est la solution des puristes et des amoureux du bâti ancien. Elle est « perspirante », c’est-à-dire qu’elle laisse l’humidité naturelle du sol s’évaporer. C’est beaucoup plus sain pour la structure. Inconvénients : elle est un peu plus chère (autour de 130-180€/m²) et surtout, beaucoup plus longue à sécher (plusieurs mois avant de poser un revêtement).

Petit conseil : si vous n’êtes pas pressé par le temps, la dalle de chaux est un vrai plus pour la santé à long terme de votre maison.

Les murs et la charpente

Ici, on suit à la lettre le rapport de l’ingénieur. On change les poutres pourries, on renforce celles qui sont fatiguées.

Pour les murs en pierre, la règle d’or est simple : JAMAIS de ciment. Le ciment est l’ennemi juré de la vieille pierre. Il est rigide et étanche, il emprisonne l’humidité et fait pourrir le bois des poutres et éclater la pierre. On utilise un mortier à base de chaux, qui laisse le mur respirer. C’est fondamental.

Créer une baie vitrée dans un mur en pierre de 60 cm d’épaisseur ? C’est un travail de maçon qualifié. Il faut étayer, poser un linteau parfaitement dimensionné (en béton, acier ou bois)… Ne jouez pas à l’apprenti sorcier avec les murs porteurs.

Étape 3 : Le clos et le couvert, on met la maison à l’abri

Une fois la structure saine, on la ferme. On met la toiture (le « couvert ») et les fenêtres (le « clos »). Ça y est, pour la première fois, ça ressemble à une maison !

Pour la toiture, le choix des tuiles ou ardoises est souvent imposé par la mairie pour rester cohérent avec le style local. Là où vous avez le choix, c’est sur l’isolation. Une isolation par l’extérieur (sarking) est top pour supprimer les ponts thermiques et laisser toute la charpente apparente à l’intérieur, mais c’est plus cher.

Côté isolant, privilégiez les matériaux naturels : la laine de bois (environ 20-30€/m²), la ouate de cellulose, ou le chanvre sont excellents. Ils gèrent très bien l’humidité et apportent un super confort en été. Le liège est encore mieux mais plus cher (40-60€/m²).

Pour les fenêtres, le bois a un cachet incomparable. L’alu permet des fenêtres très fines pour un look plus contemporain. Le PVC, moins cher, peut vite faire « tache » sur une façade en pierre. Peu importe le matériau, ne lésinez pas sur un double vitrage performant.

Étape 4 : L’intérieur, on passe au second œuvre

La maison est hors d’eau et hors d’air. On peut attaquer l’intérieur.

Isoler les murs (oui, même des murs épais !)

On isole des murs en pierre pour le confort et pour ne pas chauffer la planète. La technique la plus saine est de créer une contre-cloison (sur ossature bois ou métal) en laissant un petit espace de 2-3 cm avec le mur. On remplit l’ossature avec un isolant respirant (laine de bois, chanvre…). Côté intérieur, on pose un « frein-vapeur » qui régule l’humidité, et non un pare-vapeur en plastique qui l’enfermerait.

Les réseaux : électricité, plomberie, chauffage

Là, on ne bricole pas. On fait appel à des pros. L’électricité doit respecter la norme NFC 15-100 (une simple recherche en ligne vous donnera les détails). Pensez bien votre plan électrique en amont, car dans des grands volumes, l’éclairage change toute l’ambiance.

Pour la plomberie, si vous n’êtes pas raccordé au tout-à-l’égout, il faudra une installation d’assainissement individuel (micro-station, etc.). Cela nécessite une étude de sol et une validation par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) de votre commune.

Le chauffage, c’est le grand défi des grands volumes. Un poêle à bois, c’est génial pour l’ambiance, mais il ne chauffera pas tout. La solution la plus confortable est souvent une pompe à chaleur qui alimente un plancher chauffant, à prévoir au moment de couler la dalle.

Étape 5 : Les finitions, l’âme de votre maison

C’est la meilleure partie ! Celle où votre style s’exprime.

Laissez des pans de murs en pierre apparente, mais pas partout ! Trop de pierre peut donner une ambiance froide et humide, un peu « cave ». Mariez la pierre avec des enduits chaleureux à la chaux ou à la terre. C’est plus technique qu’un Placo, mais le rendu est incomparable, tant visuellement qu’au niveau du confort acoustique.

C’est aussi le moment de recycler les trésors de la grange. Une vieille mangeoire en pierre devient un évier de cuisine, un râtelier se transforme en suspension lumineuse… Soyez créatif !

Un marathon, pas un sprint

Je me souviens d’un chantier où, après avoir décaissé le sol, on a découvert une source qui coulait sous la grange. Il a fallu tout repenser, créer un drainage complexe… C’est ce genre d’imprévu qui teste votre motivation (et votre budget !).

Les erreurs à ne pas faire :

- Vouloir tout faire soi-même. Soyez lucide sur vos compétences. Le gros œuvre ou l’électricité, ce sont de vrais métiers.

- Choisir le moins cher à tout prix. Mettre des matériaux modernes non adaptés dans une vieille bâtisse, c’est la garantie d’avoir des problèmes dans 10 ans.

- Sous-estimer le budget. C’est la cause N°1 des projets qui capotent. Prévoyez toujours une enveloppe de 15 à 20% pour les imprévus. Ce n’est pas du pessimisme, c’est de la prudence.

Ce projet demande une énergie folle. Mais la satisfaction est à la hauteur. Vivre dans un lieu qu’on a sauvé, qui a une âme et une histoire… ça, honnêtement, ça n’a pas de prix. C’est cette fierté, le soir, de regarder une poutre centenaire en se disant : « On l’a fait. Et on l’a bien fait. »

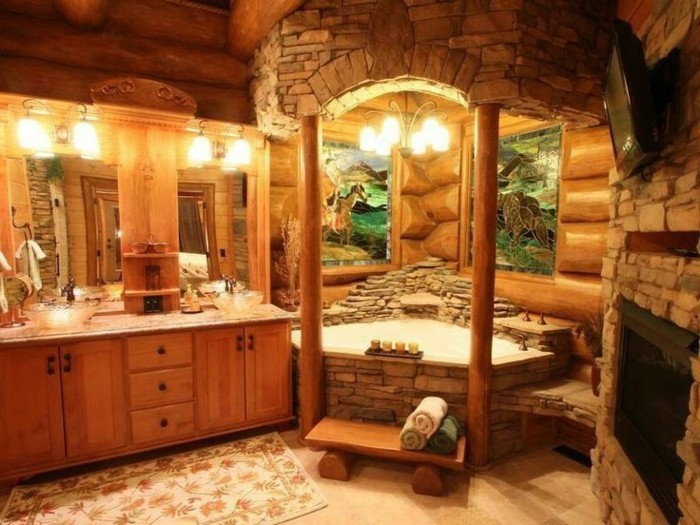

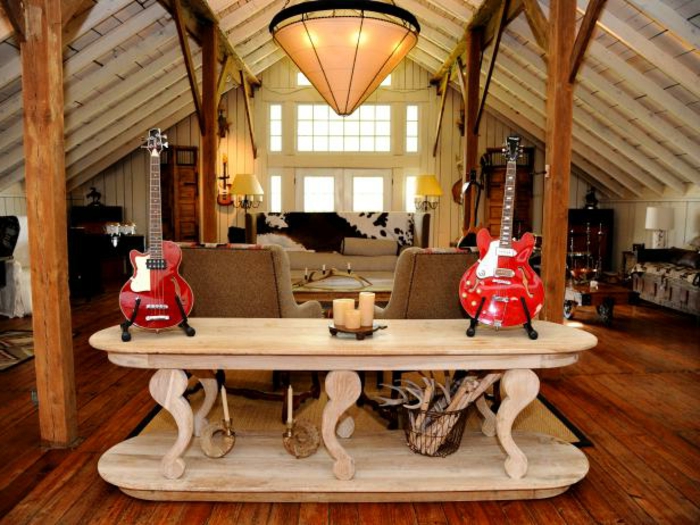

Galerie d’inspiration

Pour les immenses volumes d’une grange, le choix du sol est structurant. Le béton ciré, comme celui de Mercadier, offre une surface continue et moderne qui contraste superbement avec la pierre. Pour une ambiance plus chaleureuse, un parquet en chêne massif à lames extra-larges apportera une noblesse immédiate. N’oubliez pas l’option des tomettes anciennes, chinées pour un cachet authentique inégalable.

Plus de 70% de la déperdition de chaleur dans une grange non isolée se fait par le toit.

C’est pourquoi l’isolation de la toiture est le poste de dépense sur lequel il ne faut jamais lésiner. Une technique efficace est le

Comment éclairer un volume cathédrale sans que cela ressemble à un entrepôt ?

Le secret est de multiplier les sources lumineuses à différentes hauteurs. Pensez à des suspensions design XXL qui descendent bas au-dessus de la table à manger, des spots sur rail pour souligner la charpente, des appliques murales qui

- Vérifier sa spécialisation dans la rénovation de bâti ancien.

- Demander à voir des projets similaires déjà réalisés.

- S’assurer qu’il maîtrise les démarches pour un changement de destination.

- Valider son réseau d’artisans locaux qualifiés.

Le choix de votre architecte ou maître d’œuvre est aussi crucial que le choix de la grange elle-même.

Point important : Le permis de construire pour transformer une grange (bâtiment agricole) en habitation n’est pas automatique. Il est conditionné par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. Avant même de faire une offre, un passage en mairie pour consulter le PLU et présenter votre projet est une étape non négociable pour éviter une désillusion administrative.

Ne sous-estimez pas l’acoustique. Un grand volume avec des matériaux durs (pierre, béton, verre) peut vite devenir une caisse de résonance. Anticipez en intégrant des tapis épais, des rideaux lourds, des bibliothèques bien remplies ou même des panneaux acoustiques dissimulés derrière un bardage bois ou un tableau textile.

Option A : Acier type

Pour traiter les poutres anciennes contre les insectes xylophages et les champignons, il est essentiel d’utiliser un produit qui pénètre en profondeur. Des marques comme Xylophène ou Cecil Pro proposent des traitements curatifs et préventifs. L’application par injection est la plus efficace pour les grosses sections de bois, garantissant la protection au cœur de la structure.

Faut-il absolument sabler les murs en pierre ?

Pas forcément ! Le sablage peut être très agressif et détruire la patine (le calcin) qui protège la pierre. Une alternative plus douce est l’hydrogommage ou le brossage manuel avec un mortier de chaux. Parfois, un simple nettoyage suffit pour révéler la beauté originelle du mur sans l’abîmer.

- Un confort thermique incomparable, été comme hiver.

- Une facture de chauffage maîtrisée malgré les grands volumes.

- La beauté des murs en pierre et des poutres préservée à l’intérieur.

Le secret ? L’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Elle enveloppe la grange d’un manteau protecteur sans sacrifier le cachet intérieur.

Créer une mezzanine est une excellente façon de rentabiliser la hauteur sous plafond. C’est l’endroit idéal pour un bureau, un coin lecture ou une suite parentale. Pensez à un garde-corps en verre pour ne pas bloquer la lumière et conserver la sensation d’espace, ou en métal ajouré pour un style plus affirmé.

L’âme d’une grange réside aussi dans ses imperfections. Plutôt que de tout vouloir lisser et rendre parfait, célébrez une vieille pierre usée, une poutre légèrement tordue ou une ancienne mangeoire en pierre. En les intégrant au décor, par exemple en transformant la mangeoire en jardinière intérieure, vous conservez l’histoire unique du lieu.

Erreur fréquente : sous-estimer le coût des raccordements. Si la grange est isolée, le branchement aux réseaux (eau, électricité, téléphone, assainissement) peut représenter un budget de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Faites réaliser des devis précis par les concessionnaires locaux avant de vous engager.

Pour le chauffage, le plancher chauffant basse température est le roi du confort dans ces grands espaces, couplé à une pompe à chaleur. En complément, un poêle à bois ou à granulés de grande puissance (marques comme Stûv ou Jotul) n’est pas qu’un élément de décor : il devient le cœur battant et chaleureux de la maison en hiver.

Charpente apparente : brute ou peinte ?

Brute : Après brossage et traitement, elle conserve son aspect authentique et chaleureux, parfait pour un style rustique-chic.

Peinte : En blanc, elle allège visuellement l’espace et décuple la luminosité. En noir, elle apporte un contraste graphique et très contemporain. Un choix purement esthétique !

Selon l’ADEME, une ventilation efficace (type VMC double flux) est indispensable dans une rénovation de grange. Elle permet de renouveler l’air sans perdre la chaleur et de gérer l’humidité inhérente au bâti ancien.

Pensez à l’extérieur dès le début du projet. La création de grandes ouvertures, comme des baies vitrées coulissantes, doit se faire en fonction de la future terrasse et des vues sur le jardin. L’aménagement paysager n’est pas une finition, il participe à l’intégration de la grange dans son environnement.

L’astuce budget : Les plateformes de réemploi comme Leboncoin ou les ressourceries locales sont des mines d’or. On y trouve des lots de radiateurs en fonte, des portes anciennes, des sanitaires de style ou des parquets massifs à des prix défiant toute concurrence. C’est écologique et ça donne une âme au projet.

Pour les murs intérieurs, l’enduit à la chaux-chanvre est une solution écologique et performante. Il laisse les murs respirer (essentiel pour la pierre), apporte une correction thermique non négligeable et offre une finition texturée très douce qui se marie à merveille avec le bois et la pierre.

Un diagnostic structurel par un bureau d’études spécialisé est un investissement, pas une dépense. Il peut coûter entre 1 500 € et 3 000 €, mais il vous évitera des surprises à 50 000 € sur la charpente ou les fondations.

La tendance du

Le choix des interrupteurs et des prises est un détail qui change tout. Oubliez le plastique blanc standard. Optez pour des gammes en laiton brossé, en porcelaine noire ou avec des leviers de style rétro (comme ceux de la marque Meljac ou Legrand Céliane) pour une finition haut de gamme cohérente avec le cachet du lieu.