Montagne en Hiver : Le Guide pour Profiter sans (Jamais) se Mettre en Danger

Laissez-vous emporter par la magie des montagnes enneigées et découvrez les secrets d’un hiver enchanteur.

L'hiver, avec ses paysages féeriques, évoque en moi des souvenirs d'escapades inoubliables. Se blottir sous un plaid, déguster un chocolat chaud, et contempler les flocons danser à travers la fenêtre me rappelle l'émerveillement enfantin. Mais êtes-vous prêts à explorer ces merveilles hivernales et à vous aventurer vers l'inconnu ?

On me demande souvent pourquoi je m’obstine à retourner en montagne l’hiver. Pour beaucoup, c’est synonyme de froid, de danger, d’un effort surhumain. Et franchement, ils n’ont pas tort sur le papier. Mais moi, j’y vois autre chose.

Contenu de la page

- La base avant tout : Comment s’habiller pour ne pas finir en glaçon ?

- Comprendre la neige : plus qu’une poudre blanche, un livre ouvert

- Le matériel : vos anges gardiens (si vous savez vous en servir)

- Les 3 erreurs du débutant qui peuvent tout gâcher

- Planifier sa sortie : le travail de bureau qui sauve des vies

- Le facteur humain : savoir dire non

- Débutant ou confirmé : à chacun son hiver

- Galerie d’inspiration

Mes débuts, il y a bien longtemps, m’ont vite appris une chose : l’humilité. Une sortie qui a failli tourner au vinaigre à cause d’un simple changement de météo m’a servi de leçon. La montagne l’hiver, ce n’est pas un parc d’attractions. C’est un univers majestueux, puissant, avec ses propres règles. Pour y trouver sa place en toute sécurité, il faut apprendre à parler sa langue : celle de la neige, du vent, du froid. C’est ce que j’essaie de transmettre aujourd’hui.

Cet article n’est pas une invitation à l’imprudence, bien au contraire. C’est un partage de savoirs, de retours d’expérience glanés saison après saison. L’objectif est simple : vous donner les clés pour comprendre cet environnement, faire les bons choix et, surtout, ne revenir qu’avec de bons souvenirs.

La base avant tout : Comment s’habiller pour ne pas finir en glaçon ?

Avant même de parler de DVA ou de piolet, parlons textile. Bien s’habiller, c’est 50% de la réussite d’une sortie. La plupart des gens pensent « gros pull = chaud », et c’est une erreur classique.

Le secret, c’est le système des 3 couches. C’est tout bête mais ça change la vie.

- Couche 1 (contre la peau) : Un sous-vêtement technique qui respire et évacue la transpiration. En fibres synthétiques ou en laine mérinos. SURTOUT PAS de coton ! Le coton absorbe la sueur, ne sèche pas et vous refroidit dès que vous vous arrêtez. C’est le meilleur moyen de tomber en hypothermie.

- Couche 2 (isolation) : Une polaire ou une doudoune fine. Son rôle est de garder la chaleur de votre corps. On l’ajuste selon la température extérieure et l’intensité de l’effort.

- Couche 3 (protection) : Une veste imperméable et coupe-vent (type Gore-Tex ou équivalent). Elle vous protège des intempéries (neige, vent, pluie) tout en laissant l’humidité s’échapper.

L’avantage de ce système ? La modularité. Vous avez chaud en montant ? Vous enlevez la polaire. Le vent se lève au sommet ? Vous remettez la veste. C’est simple, efficace, et ça évite le coup de froid fatal.

Comprendre la neige : plus qu’une poudre blanche, un livre ouvert

Pour le non-initié, la neige, c’est de la neige. Pour le montagnard, c’est une matière vivante qui se transforme sans cesse. Saisir cette métamorphose, c’est la clé de voûte de votre sécurité.

Un flocon frais est léger et aéré. Mais sous l’effet du vent, du soleil, du gel et du poids des couches, il évolue. Ces transformations créent des strates dans le manteau neigeux. C’est la lecture de ces couches qui nous renseigne sur la stabilité. Certaines sont solides, bien liées entre elles. D’autres, au contraire, sont de véritables peaux de banane. On les appelle des couches fragiles.

Les plus connues sont les « gobelets », des cristaux creux qui n’ont aucune cohésion. Imaginez une couche de billes sous une plaque de verre. Si vous marchez sur la plaque de verre, elle va glisser sur les billes. C’est exactement le principe d’une avalanche de plaque. La plaque, c’est la couche de neige dense au-dessus. Les billes, ce sont les gobelets. Votre simple passage peut être la sollicitation de trop qui déclenche tout.

Pour voir ça, les professionnels creusent des profils dans la neige. Ça permet d’analyser les différentes couches et de faire des tests de stabilité. Sans aller jusque-là, comprendre ce principe change déjà complètement votre vision des choses. Vous ne marchez plus sur la neige, vous lisez une histoire.

Le matériel : vos anges gardiens (si vous savez vous en servir)

Avoir le bon matos, c’est indispensable. Mais attention, le matériel le plus cher du monde ne remplacera jamais la formation et le bon sens. J’ai vu des gens suréquipés se mettre dans des situations impossibles par pure méconnaissance.

Le trio magique : DVA, Pelle, Sonde

C’est LA base non négociable pour toute sortie hors des pistes balisées. Ce n’est pas une option.

- Le DVA (Détecteur de Victimes d’Avalanche) : Un appareil qui émet un signal et peut en recevoir un autre. En clair, il permet de localiser quelqu’un sous la neige.

- La Sonde : Une fois la zone trouvée avec le DVA, on plante cette longue tige pliable pour localiser précisément le corps.

- La Pelle : Et on creuse. Prenez une pelle en métal, pas en plastique ! La neige d’avalanche est aussi dure que du béton.

Bon à savoir : Un pack DVA-pelle-sonde neuf coûte entre 250€ et 450€. Si votre budget est serré, pensez à la location ! La plupart des magasins de sport en station proposent le pack complet pour environ 15-25€ par jour. C’est un petit prix pour votre sécurité.

Mais attention ! Avoir ce trio dans le sac ne suffit pas. Il faut s’entraîner à s’en servir. L’objectif est de sortir une victime en moins de 15 minutes, car au-delà, les chances de survie chutent dramatiquement. Suivez une petite formation, ça peut tout changer.

Pour se déplacer : Raquettes ou Crampons ?

Les raquettes : Parfaites pour la poudreuse et les terrains vallonnés. Elles vous permettent de « flotter » sur la neige. Les modèles modernes, avec leurs griffes et cales de montée, sont très performants. Un petit conseil : apprenez à poser le pied bien à plat dans les dévers pour que les crampons de la raquette mordent bien.

Les crampons et le piolet : Dès que la pente se redresse (plus de 30°) et que la neige devient dure ou glacée, les raquettes sont inutiles, voire dangereuses. C’est le domaine des crampons (fixés sur des chaussures d’alpinisme rigides) et du piolet. Mais attention, on entre là dans le domaine de l’alpinisme. Leur utilisation demande un apprentissage sérieux avec un professionnel. Mal utilisés, ils sont plus dangereux qu’autre chose.

Les 3 erreurs du débutant qui peuvent tout gâcher

Au fil des ans, on remarque que ce sont souvent les mêmes petites erreurs qui mènent aux plus gros problèmes. En voici trois à éviter à tout prix :

- Partir sans lunettes de soleil (et sans crème solaire !). Le soleil qui se réverbère sur la neige est incroyablement puissant, même par temps voilé. Le risque ? Une ophtalmie des neiges, une brûlure très douloureuse de la cornée. C’est l’assurance de finir la journée aux urgences.

- Sous-estimer la durée de la sortie. En hiver, on avance beaucoup moins vite que l’été. La neige, le froid, le poids du sac… tout ralentit. Les journées sont courtes, et se faire surprendre par la nuit est une très mauvaise idée. Partez tôt et prévoyez large.

- S’habiller en coton. On l’a déjà dit, mais c’est crucial. Un t-shirt en coton trempé de sueur qui gèle sur vous à la première pause, et c’est le début des ennuis.

Planifier sa sortie : le travail de bureau qui sauve des vies

Une sortie réussie se prépare la veille, au chaud. C’est là que se prennent les décisions les plus importantes.

Lire le BERA en 3 minutes chrono

Le Bulletin d’Estimation du Risque d’Avalanche (BERA) est votre lecture obligatoire. Il est publié chaque jour par Météo-France Montagne. Ne vous laissez pas impressionner, c’est simple :

- Trouvez votre massif sur leur site.

- Regardez le chiffre (de 1 à 5). Mais ATTENTION, la plupart des accidents mortels ont lieu par risque 2 (« limité ») ou 3 (« marqué »), car c’est là que tout le monde sort.

- LISEZ LE TEXTE ! C’est le plus important. Il vous dit OÙ est le danger : à quelle altitude ? Sur quelles orientations de pente (nord, sud, est…) ? Quel type d’avalanche est à craindre ? C’est ce texte qui vous permet d’adapter votre itinéraire pour éviter les zones à risque.

Ma checklist pour le sac à dos (sortie à la journée)

Voici ce qui se trouve toujours dans mon sac, sans exception :

- Le triptyque DVA (sur moi), pelle et sonde (dans le sac)

- De l’eau et un thermos de boisson chaude sucrée

- Des en-cas riches en énergie (barres de céréales, fruits secs)

- Une petite trousse de secours (avec une couverture de survie !)

- La fameuse crème solaire et des lunettes de soleil (catégorie 3 ou 4)

- Une couche chaude supplémentaire (polaire ou petite doudoune)

- Une paire de gants de rechange (des gants mouillés, c’est l’enfer)

- Une lampe frontale, avec des piles neuves

- Votre téléphone chargé à 100% (et si possible, une batterie externe)

Le facteur humain : savoir dire non

Finalement, la principale cause d’accident en montagne, c’est nous. L’envie d’aller au sommet, la pression du groupe, l’excès de confiance… J’ai appris, parfois difficilement, à renoncer. Et c’est la compétence la plus importante.

Je me souviens d’une fois, on était à moins de 100 mètres d’un sommet qu’on convoitait depuis longtemps. Mais la neige sous nos skis faisait un bruit sourd, « whoumf », caractéristique d’une plaque instable. Le ciel se couvrait aussi. Renoncer si près du but a été une torture pour l’ego. Mais c’est sans doute pour ça que je peux vous en parler aujourd’hui. Savoir faire demi-tour n’est pas un échec, c’est la preuve d’une grande expérience.

Débutant ou confirmé : à chacun son hiver

Si vous débutez complètement : Commencez simple ! Louez des raquettes et suivez les itinéraires balisés proposés par les stations. La meilleure option ? Offrez-vous une sortie avec un accompagnateur en montagne. Pour un tarif de groupe (souvent entre 250€ et 400€ la journée à diviser entre les participants), il vous apprendra les bases en toute sécurité. C’est le meilleur investissement que vous puissiez faire.

Si vous êtes un randonneur aguerri de l’été : Votre expérience est un plus, mais restez humble. L’hiver, les règles changent. Votre priorité absolue doit être de suivre une formation sur la neige et les avalanches (proposée par l’ANENA ou les clubs alpins comme la FFCAM). Ne partez jamais seul et choisissez des itinéraires à faible pente (moins de 30°) pour commencer.

En conclusion, la montagne en hiver est exigeante, mais elle est juste. Elle récompense magnifiquement la préparation, la prudence et l’humilité. Avant chaque départ, posez-vous les bonnes questions : suis-je bien équipé ? Ai-je bien analysé les conditions ? Et surtout, suis-je prêt à faire demi-tour ?

Si la réponse est oui, alors de merveilleuses aventures vous attendent.

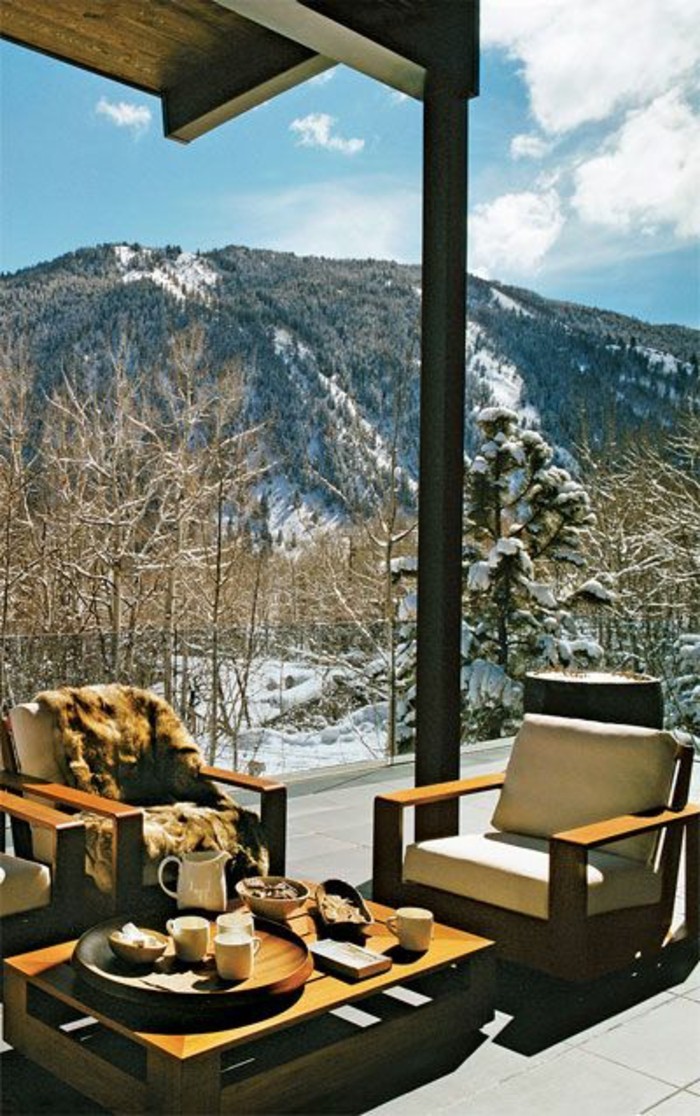

Galerie d’inspiration

Le son a une texture différente en hiver. Le crissement de vos pas sur la neige froide, le silence feutré d’une forêt de sapins lourdement chargée… Prenez un instant pour vous arrêter et écouter. C’est dans ce silence que l’on ressent toute la puissance tranquille de la montagne.

Plus de 90% des victimes d’avalanche sont déclenchées par la victime elle-même ou quelqu’un de son groupe.

Ce chiffre de l’ANENA (Association Nationale pour l’Étude de la Neige et des Avalanches) n’est pas là pour faire peur, mais pour responsabiliser. Il rappelle que la connaissance du terrain, la lecture du bulletin neige et la capacité à renoncer sont les premières mesures de sécurité active.

Mon smartphone est-il suffisant pour la navigation ?

La réponse est un non catégorique. Si des applications comme Iphigénie ou FATMAP sont d’excellents outils de préparation et de consultation, elles ne doivent jamais être votre seul moyen de navigation. Le froid draine les batteries à une vitesse fulgurante et l’électronique peut faillir. Une carte IGN Top 25 au 1:25000, une boussole et le savoir-faire pour les utiliser restent la seule assurance infaillible.

Le trio de sécurité est non-négociable : DVA, pelle, sonde. Avoir un Détecteur de Victimes d’Avalanche sans savoir s’en servir est inutile. L’avoir sans pelle ni sonde pour localiser et dégager une victime l’est tout autant. Ces trois éléments sont indissociables. Entraînez-vous régulièrement dans votre jardin ou en station.

Pensez à votre alimentation et hydratation. Lutter contre le froid brûle énormément de calories.

- Emportez une boisson chaude dans un thermos de qualité (Stanley, Thermos).

- Privilégiez les en-cas riches en énergie : fruits secs, barres de céréales, un morceau de chocolat.

- Buvez régulièrement, même sans sensation de soif. L’air froid et sec déshydrate rapidement.

Duvet d’oie : Ratio chaleur/poids imbattable, très compressible, mais perd tout son pouvoir isolant une fois humide et sèche très lentement.

Isolant synthétique (Primaloft, Coreloft) : Un peu plus lourd et moins compressible, mais conserve une partie de sa chaleur même mouillé et sèche vite. Un choix plus sûr par temps humide ou pour un effort intense générant de la transpiration.

- Une couverture de survie (face dorée vers l’extérieur pour se protéger du froid).

- Un petit couteau multi-usages.

- Quelques mètres de cordelette solide (type paracorde).

- Du ruban adhésif toilé (Duct Tape) enroulé sur un bâton ou une gourde.

- Un briquet ou des allumettes étanches.

Le secret ? Ce mini-kit de réparation et de survie pèse moins de 200 grammes mais peut faire toute la différence en cas d’imprévu.

Laisser un itinéraire précis à un proche n’est pas une option, c’est une obligation. Précisez le point de départ, le parcours envisagé, le sommet ou col visé, et une heure de retour maximale au-delà de laquelle il faut donner l’alerte. C’est la procédure la plus simple et la plus efficace pour orienter les secours.

« La montagne m’a appris à ne jamais tricher, à être vrai avec moi-même et avec les éléments. » – Walter Bonatti

N’oubliez jamais votre lampe frontale, même pour une sortie à la journée. Une petite erreur de calcul, un imprévu mécanique ou une fatigue plus importante que prévu peuvent vous retarder. Se faire surprendre par la nuit en montagne l’hiver est une situation extrêmement dangereuse. Une Petzl Bindi ou une Black Diamond Flare, ultra-légères, se glissent au fond du sac et ne pèsent rien.

L’ennemi silencieux : La réverbération du soleil sur la neige peut causer de graves lésions oculaires (ophtalmie des neiges), même par temps voilé. Des lunettes de soleil de catégorie 3 minimum sont indispensables. Pour les sorties en haute altitude ou sur glacier, la catégorie 4 est obligatoire pour une protection adéquate.

Comment interpréter le bulletin d’estimation du risque d’avalanche (BERA) ?

Ne vous arrêtez pas au chiffre de 1 à 5. Lisez les détails ! Le bulletin, émis par Météo-France, précise les types de pentes les plus à risque (orientation, altitude), la nature du problème (neige fraîche, plaques à vent…) et l’heure à laquelle le risque évolue. Comprendre ces nuances est la clé pour adapter son itinéraire.

- Gardez vos batteries (téléphone, DVA, GPS) au chaud, dans une poche intérieure de votre veste, près du corps.

- Une petite batterie externe (power bank) bien isolée dans le sac est une sécurité supplémentaire.

- Activez le mode avion sur votre téléphone pour limiter la consommation lorsque vous n’avez pas besoin de réseau.

Redonnez une seconde vie à votre veste imper-respirante. Quand l’eau ne perle plus sur le tissu extérieur, il est temps d’agir.

- Lavez la veste avec une lessive spéciale pour vêtements techniques (Nikwax Tech Wash).

- Appliquez un traitement déperlant (Nikwax TX.Direct) en machine ou en spray.

- Un passage modéré au sèche-linge peut aider à réactiver la déperlance (vérifiez l’étiquette !).

Un mètre cube de neige fraîche et légère peut peser de 30 à 70 kg. La même quantité de neige de printemps, humide et transformée, peut dépasser les 500 kg.

Cela illustre pourquoi une avalanche, même petite, exerce une force colossale. La pelle en plastique du coffre de la voiture est inutile ; seule une pelle à neige en métal, robuste et légère, conçue pour l’alpinisme, est efficace.

Savoir faire demi-tour n’est pas un échec, c’est un acte d’intelligence et d’humilité. Le sommet sera toujours là demain. Si la météo se dégrade, si un membre du groupe est fatigué ou si les conditions de neige ne vous inspirent pas confiance, la meilleure décision est souvent la plus sage : rebrousser chemin.

Moufles : Plus chaudes car les doigts se tiennent chaud mutuellement, mais moins de dextérité.

Gants : Plus précis pour les manipulations (mousquetons, fermetures éclair), mais moins performants contre le grand froid.

La solution idéale est souvent la combinaison : une paire de sous-gants fins en soie ou mérinos pour la dextérité, et une grosse paire de moufles par-dessus, que l’on retire pour les manipulations fines.

Le vent est un facteur aggravant majeur. Une température de -5°C avec un vent de 40 km/h donne une température ressentie de -15°C. C’est l’effet de refroidissement éolien. C’est pourquoi la troisième couche (veste coupe-vent) est si cruciale : elle préserve la bulle d’air chaud que votre corps a mis tant d’énergie à créer.

Débuter en sécurité sans se ruiner ?

Inutile d’investir des milliers d’euros dès le départ. Pour les sorties occasionnelles, la location du trio de sécurité (DVA, pelle, sonde) est une excellente option. De nombreux magasins de sport en station ou en ville (Vieux Campeur, Approach) le proposent. Cela permet d’avoir du matériel récent et vérifié, et de décider plus tard si l’investissement vaut le coup.

- Chaleur instantanée pour les mains et les pieds.

- Réconfort psychologique face au froid.

- Solution légère et peu encombrante.

Le produit miracle ? Les chaufferettes chimiques. Glissées dans les gants ou les chaussures, elles offrent plusieurs heures de chaleur. Une astuce simple pour éviter les engelures et garder le moral lors des pauses.

Observez la faune. Les animaux sont les premiers experts de la montagne. Un chamois se déplaçant sur une crête ventée plutôt qu’une combe chargée de neige, un lagopède alpin se terrant pour se protéger du vent… Leurs stratégies de survie sont de précieux indices sur les conditions et les dangers invisibles.

Le syndrome du but. C’est cette pression irrationnelle, souvent auto-imposée, de devoir atteindre le sommet à tout prix.

C’est l’un des pièges psychologiques les plus courants en montagne. Il peut vous faire ignorer des signes évidents de danger (météo, fatigue, conditions de neige). Apprendre à reconnaître ce sentiment et à y résister est une compétence aussi importante que de savoir faire un nœud de huit.

La trace est une signature : Quand vous progressez en neige profonde, ne montez pas droit dans la pente. Faites des conversions, des zigzags doux. C’est moins fatigant, plus stable, et cela stresse moins le manteau neigeux, réduisant le risque de déclencher une plaque.

Pensez à votre peau. Le combo froid, vent et soleil est redoutable. Un stick à lèvres à indice de protection solaire élevé est indispensable pour éviter les gerçures et brûlures. Pour le visage, une crème solaire haute protection et une crème de type

Raquettes ou skis de randonnée pour une balade ?

Pour une simple découverte sur terrain peu pentu et en forêt, les raquettes (type TSL ou MSR) sont accessibles, intuitives et moins coûteuses. Les skis de randonnée nordique (plus larges que des skis de fond) offrent une meilleure glisse et sont idéaux pour les vallons ou les plateaux, mais demandent un minimum de technique.