Dans les coulisses d’un avion : ce que je vérifie avant que vous ne décolliez

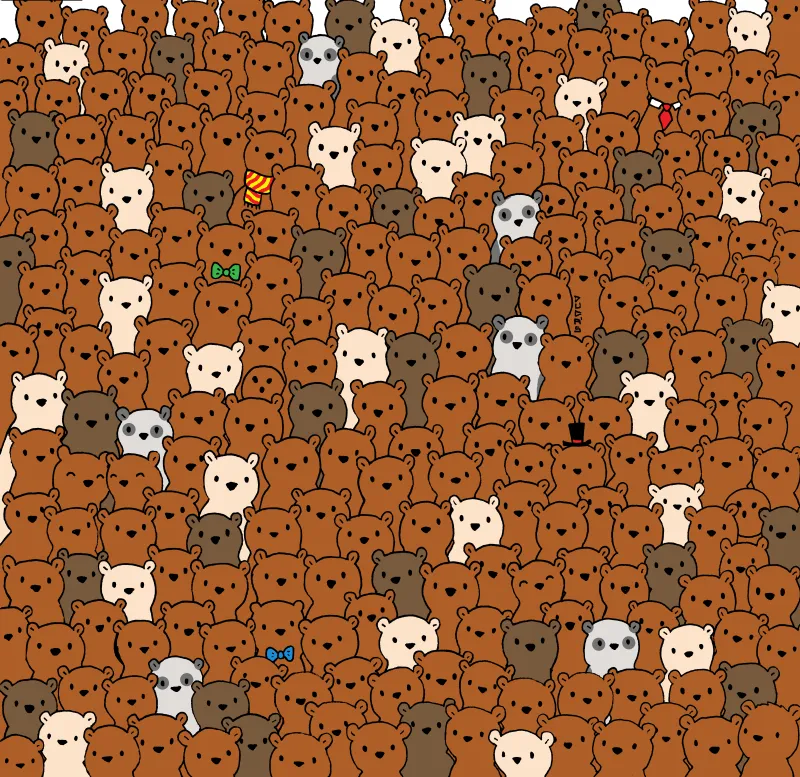

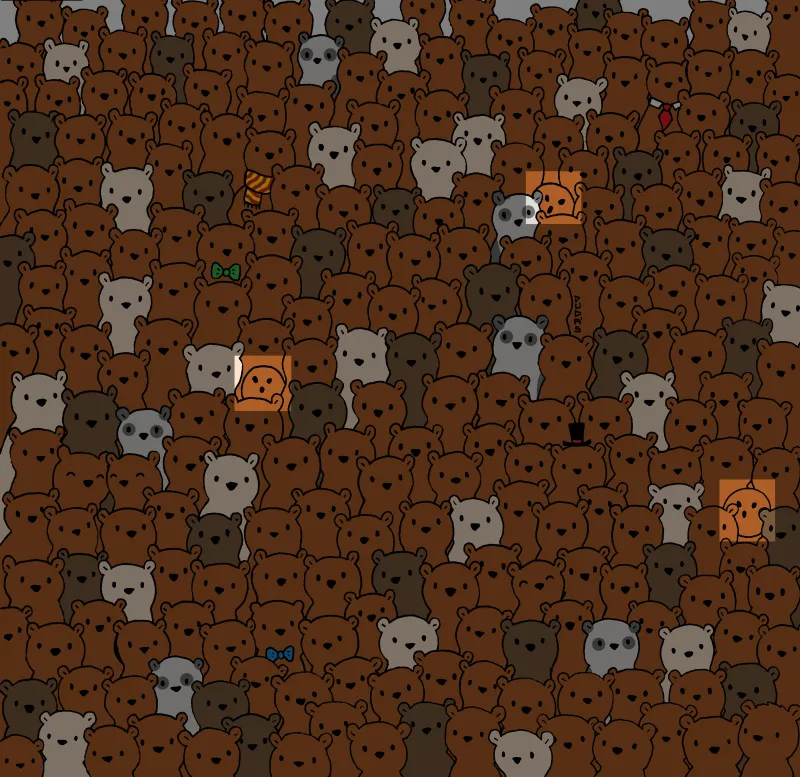

Êtes-vous prêt à mettre votre sens de l’observation à l’épreuve ? Détectez le pilote caché dans cette illusion d’optique en un temps record !

Dans un aéroport où l'agitation règne, j'ai toujours été fascinée par la manière dont un simple détail peut se fondre dans la foule. Imaginez-vous en train de scruter une image où chaque passager semble prendre vie. Cette illusion d'optique ne teste pas seulement votre acuité visuelle, mais aussi votre capacité à détecter l'indétectable. Un défi amusant vous attend, alors préparez-vous à découvrir le pilote caché parmi les voyageurs !

Depuis plus de trente ans, mon bureau, c’est le tarmac. L’odeur du kérosène qui flotte dans l’air frais du matin, le grondement lointain d’un réacteur qui s’éveille… Pour moi, ce sont les sons et les odeurs du début d’une nouvelle journée de travail. Je suis mécanicien aéronautique. Et croyez-moi, bien avant que le commandant de bord ne vous souhaite la bienvenue, mon équipe et moi, on a déjà eu une longue discussion avec votre avion.

Contenu de la page

C’est une conversation un peu particulière, faite de vérifications précises, de palpations, d’écoutes attentives et d’un savoir-faire qui s’est forgé au fil de milliers d’heures passées au pied de ces géants de métal. Beaucoup s’imaginent que le pilote est le seul maître à bord. Une fois dans les airs, c’est vrai. Mais au sol, l’avion, il est à nous. Notre signature dans le carnet de route n’est pas juste une formalité administrative. C’est un engagement, une promesse que la machine est prête et sûre pour le vol. Allez, je vous emmène avec moi pour vous montrer ce qui se passe vraiment avant que vous ne boucliez votre ceinture.

Plus qu’une simple check-list : notre philosophie

Le cœur de notre métier tient en deux mots : « aptitude au vol ». Un avion n’est pas qu’une machine, c’est un écosystème complexe où chaque vis, chaque câble, chaque composant a un rôle absolument vital. Notre mission ? S’assurer que cet écosystème est parfaitement intègre. On ne se contente pas de cocher des cases sur une liste. On doit comprendre la mécanique et la physique derrière chaque point de contrôle.

Bien sûr, la réglementation de l’aviation civile est notre guide. Mais les textes ne remplacent jamais l’expérience. C’est ce que je répète aux plus jeunes : la vraie sécurité, c’est de comprendre le « pourquoi ». Pourquoi vérifier la pression d’un pneu à 0,5 bar près ? Parce qu’un pneu un peu dégonflé pourrait éclater au décollage. Les débris, projetés à une vitesse folle, risqueraient d’être aspirés par un moteur et de provoquer une panne grave. Ce n’est pas de la théorie, ce sont des leçons tirées d’incidents bien réels.

Pour vous donner une idée, il y a plusieurs niveaux de maintenance. Imaginez ça comme des contrôles de plus en plus poussés :

- La visite pré-vol : C’est celle que je fais tous les jours, avant le premier vol ou entre deux rotations. On va la détailler ensemble.

- La visite de type A : Une vérification plus approfondie qui a lieu environ toutes les 100 heures de vol. L’avion est immobilisé quelques heures, souvent la nuit.

- Les visites de type C et D : Là, on entre dans le lourd. Ce sont les grandes révisions où l’avion est littéralement mis à nu. Une visite C peut prendre plusieurs semaines et coûter des centaines de milliers d’euros. Pour une visite D, on parle de plus d’un mois de travail et d’une facture qui peut grimper à plus d’un million d’euros. On démonte tout, on inspecte la structure, on refait les cabines… un travail de titan !

Quand on signe le carnet de route technique de l’avion, c’est un acte qui engage notre responsabilité personnelle, et même juridique. En cas de problème lié à une négligence, c’est nous qui devons rendre des comptes. Honnêtement, la pression est là, mais c’est elle qui est à la base de toute la culture de sécurité dans l’aviation.

Le tour de l’avion : un rituel entre technique et sensations

Le fameux « walk-around », le tour de l’avion, n’a rien d’une balade de santé. C’est une inspection systématique et hyper rigoureuse. Chaque mécano a sa petite routine, mais les points de contrôle, eux, sont universels. Suivez-moi, on va faire le tour d’un avion de ligne moderne, un de ceux que je connais par cœur.

1. Le point de départ : le carnet de route

Avant même de poser la main sur l’appareil, ma première étape est la lecture du carnet de route. C’est là que les pilotes notent la moindre anomalie du vol précédent : une ampoule grillée, une vibration inhabituelle, un message d’erreur… C’est le point de départ de notre enquête. Parfois, c’est un puzzle. Une « légère odeur de chaud en cabine » peut avoir des dizaines de causes, de la plus bénigne à la plus critique. La communication avec l’équipage qui vient d’atterrir est donc cruciale.

2. Le nez et les sondes vitales

On commence par l’avant. Je m’accroupis pour inspecter le train d’atterrissage avant. Je scrute les pneus : aucune coupure, aucune usure anormale. Je passe la main sur le flanc. La pression est mesurée avec un manomètre de haute précision. Sur un gros porteur, on est autour de 14 bars, soit sept fois plus qu’une voiture ! D’ailleurs, un seul de ces pneus peut coûter entre 3000€ et 5000€, alors on les bichonne.

Puis, mon regard se porte sur les sondes, ces petits tubes qui dépassent du fuselage. Elles mesurent la pression de l’air pour calculer la vitesse et l’altitude. C’est VITAL. Je vérifie qu’elles ne sont pas obstruées par des insectes, du givre ou, pire, une housse de protection oubliée. On se souvient tous d’un accident tragique causé par un simple nid de guêpes dans une de ces sondes, qui a transmis de fausses informations de vitesse à l’équipage. C’est pour ça que je touche chaque sonde, que je vérifie visuellement. Un geste simple qui sauve des vies.

3. Le fuselage et les portes

Je longe la carlingue en balayant la surface du regard. Je cherche le moindre impact (foudre, oiseau), un rivet qui aurait sauté, une fissure, même microscopique. Si j’ai un doute, on fait appel à des spécialistes qui utilisent des ultrasons pour voir à travers le métal. Je manipule aussi les poignées des portes et des soutes. Le mécanisme doit être parfait. Le bruit du verrouillage, sa résistance… c’est une sensation que l’on apprend à reconnaître avec l’expérience.

4. Les ailes, les volets et le carburant

L’aile est une pure merveille d’ingénierie. Je vérifie son bord d’attaque, puis je demande au cockpit de sortir les volets et les becs. Je m’assure que tout se déploie de manière symétrique. Un volet bloqué d’un côté, et l’avion devient très difficile à contrôler.

Sous l’aile, je traque la moindre trace de fuite. Le kérosène (JET A-1) laisse une petite trace huileuse et a une odeur très reconnaissable. Une seule goutte qui perle, et l’avion ne part pas. C’est non négociable.

Bon à savoir : le kérosène ne gèle qu’à des températures très basses, autour de -47°C. Mais pour optimiser la combustion, il est souvent réchauffé par un système utilisant l’huile chaude du moteur avant d’y être injecté.

5. Le train d’atterrissage principal

Le train principal encaisse des forces colossales. L’inspection est donc ultra minutieuse. Les pneus, bien sûr, qu’on change en moyenne tous les 150 à 200 atterrissages. Et surtout, les freins. Sur les avions modernes, ce sont des freins en carbone, des bijoux de technologie capables de monter à plus de 1000°C lors d’un freinage d’urgence. Un seul ensemble de freins peut valoir le prix d’une belle voiture, autour de 30 000€ à 50 000€. On vérifie leur usure grâce à un petit indicateur visuel. S’il est trop court, on change tout.

6. Les moteurs, le cœur battant de l’avion

C’est le moment le plus critique. Jamais je ne m’approche d’un moteur sans m’assurer à 100% que personne ne peut le démarrer par accident. Le risque d’être aspiré est bien réel.

Lampe torche en main, j’inspecte une par une les grandes pales à l’avant (la soufflante). Je cherche la moindre entaille, le plus petit impact. Un oiseau, un caillou, un débris sur la piste (on appelle ça un FOD) peut endommager une aube, et un morceau qui se brise pourrait détruire le moteur. Parfois, je fais tourner la soufflante à la main pour sentir la rotation. Elle doit être douce, sans accroc. Dans ma carrière, j’y ai trouvé des choses assez surprenantes… des oiseaux bien sûr, mais un jour, un collègue a sorti un sac plastique entier qui s’était enroulé. On a évité le pire.

7. La queue et les gouvernes

On termine à l’arrière, en inspectant les gouvernes de direction et de profondeur. Je finis par un coup d’œil à l’APU, ce petit réacteur auxiliaire dans la queue qui fournit l’électricité au sol. Le tour de 30 à 45 minutes est terminé. Si tout est bon, je signe. Sinon, le vrai travail de détective commence.

Au-delà du visuel : la résolution de pannes

Quand on trouve un défaut, il faut le réparer, et vite. Franchement, la plupart du temps, ce sont des problèmes courants. Le top 3 des pannes qu’on gère ? L’usure des pneus, de petites fuites hydrauliques à colmater, ou une simple ampoule extérieure grillée. Mais parfois, c’est plus complexe.

Un voyant qui s’allume au cockpit, et il faut sortir la documentation technique (des milliers de pages numériques !) pour isoler le composant défaillant. Parfois, la panne n’est pas réparable immédiatement. On se réfère alors à la MEL (Minimum Equipment List), un document officiel qui liste les équipements qui peuvent être en panne sans affecter la sécurité du vol, car il existe des systèmes de secours. Ma responsabilité, c’est de m’assurer que la panne est bien couverte par ce document.

Je me souviens d’un vol de nuit où l’équipage avait signalé une petite fluctuation sur un instrument moteur. Au sol, impossible de reproduire le défaut. La pression montait, les passagers attendaient… J’aurais pu signer, mais mon instinct me disait non. J’ai insisté pour faire un « point fixe », un test moteur à haute puissance sur le parking. Et là, bingo. À 80% de puissance, la fluctuation est revenue. C’était un capteur qui ne défaillait qu’à une certaine température. On l’a changé. L’avion est parti avec deux heures de retard. Des passagers ont sûrement râlé, mais moi, j’ai dormi sur mes deux oreilles. On ne prend JAMAIS de risque.

Au fait, ça vous tente comme métier ?

Je reçois souvent des questions de jeunes qui se demandent comment faire ce métier. Alors, petit guide rapide ! En France, la voie royale passe souvent par un diplôme spécialisé : un Bac Pro Aéronautique, ou encore un BTS Aéronautique. Il existe aussi des mentions complémentaires. Ce sont des études exigeantes, mais passionnantes.

Le quotidien ? Il faut être prêt à travailler dehors par tous les temps, de jour comme de nuit, en horaires décalés. Côté salaire, un mécanicien débutant peut s’attendre à commencer entre 2000€ et 2500€ brut par mois, et ça évolue bien avec l’expérience et les qualifications. C’est un métier de rigueur, de passion et de grande responsabilité.

La sécurité : une culture, pas une option

La sécurité, ce n’est pas que pour l’avion, c’est pour nous aussi. Un tarmac est un lieu dangereux. Le bruit assourdissant des réacteurs (protections auditives obligatoires !), le souffle surpuissant, les véhicules… On est toujours sur nos gardes.

Une de nos règles d’or, c’est le contrôle des outils. Chaque outil a sa place dans une caisse en mousse avec son empreinte. À la fin de chaque intervention, on vérifie qu’il ne manque rien. La hantise de tout mécano, c’est d’oublier un outil dans un mécanisme de l’avion. Nous sommes aussi formés aux « facteurs humains » : la fatigue, le stress, la pression du temps… On apprend à les reconnaître et on est encouragés à signaler nos propres erreurs sans crainte, pour que tout le monde en tire une leçon.

Alors, la prochaine fois que vous monterez à bord et que vous vous installerez confortablement, ayez une petite pensée pour l’équipe qui a travaillé dans l’ombre. Notre plus grande satisfaction, ce n’est pas les applaudissements à l’atterrissage. C’est le silence, quand on appose notre signature dans le carnet de route à côté des trois lettres magiques : R.A.S. (Rien À Signaler). C’est notre promesse silencieuse d’un vol en toute sécurité.

D’ailleurs, si le sujet vous fascine, je vous donne un petit conseil : cherchez sur YouTube une vidéo en « time-lapse » d’une visite de maintenance de type « D ». Voir un avion entièrement désossé puis remonté pièce par pièce, ça vous donnera une idée de l’ampleur du travail derrière chaque vol.