Devenir Gardien de Château : Le Guide Honnête Pour Ne Pas Y Laisser Votre Chemise

Découvrez comment un rêve d’enfance peut se transformer en un projet majestueux, tout en mêlant passion et expertise.

Chaque jour, je me réveille avec la conviction que mes rêves façonnent ma réalité. Comme Tatiana Antonchanka, qui a su allier son amour pour l'architecture à un projet audacieux : posséder un château. Son parcours, inspiré par des études à la Sorbonne et au Louvre, révèle que derrière chaque grande réalisation se cache une vision claire et une détermination sans faille.

J’ai passé plus de trente ans sur les chantiers, les mains dans la chaux et le nez dans la poussière d’histoire. J’ai vu des pierres taillées par des artisans d’un autre temps, senti le froid des murs qui ont tout vu. Le rêve d’un château, franchement, je le comprends. Il fait briller les yeux. Mais entre le fantasme des tours et des douves et la réalité, il y a un gouffre fait de sueur, de doutes et, surtout, de zéros sur les devis.

Contenu de la page

Un château, ce n’est pas juste une grande maison. C’est un organisme vivant, un héritage qui demande bien plus que de la passion. Trop souvent, j’ai vu des projets magnifiques s’effondrer. Pas par manque d’envie, non. Par manque de préparation. On achète une belle endormie sans réaliser que le budget pour la réveiller dépassera de loin son prix d’achat.

C’est pourquoi cet article n’est pas un conte de fées. C’est une discussion franche, de pro à passionné. On va parler de ce qu’il faut VRAIMENT savoir pour redonner vie à un monument. On parlera technique, argent, pièges à éviter et astuces de terrain. Parce que sauver notre patrimoine, c’est d’abord un acte de lucidité.

1. La Première Règle : Comprendre la Bête Avant de la Toucher

Avant même de penser à la couleur des volets, il faut comprendre comment le bâtiment respire. Un château, c’est un équilibre de forces. Chaque mur, chaque voûte, chaque poutre a son rôle. Modifier un seul élément sans vision d’ensemble, c’est risquer le château de cartes. J’ai vu des catastrophes nées de bonnes intentions…

L’eau, l’ennemi public numéro un

Votre combat permanent, ce sera contre l’humidité. Elle s’infiltre par le toit, elle remonte du sol par capillarité dans les murs. Le truc, c’est que les murs anciens sont conçus pour respirer : ils absorbent l’humidité ambiante et la relâchent doucement. La pire erreur ? Utiliser des matériaux modernes étanches comme le ciment ou les peintures acryliques. C’est comme mettre un sac plastique sur le mur. L’humidité est piégée, la pierre gèle en hiver et éclate, le salpêtre fleurit, les enduits cloquent. Un cauchemar.

La priorité absolue, c’est ce qu’on appelle dans le jargon « mettre le clos et le couvert ». D’abord, un toit sain. C’est non négociable. Ça protège tout le reste. Ensuite, on s’occupe du drainage autour des fondations pour limiter les remontées d’eau. Rien que la réfection d’une toiture en ardoise ou en lauze, selon la région, peut facilement coûter entre 150€ et 400€ du mètre carré. Faites le calcul…

La structure, un équilibre fragile

Les structures anciennes, c’est de la physique pure, sans béton armé. Tout est en compression. Les voûtes poussent sur les murs, qui sont épais pour résister. Vouloir percer une nouvelle fenêtre, c’est toucher à cet équilibre. Un linteau en béton, trop rigide, va créer des fissures partout autour, alors qu’un linteau en chêne bien posé travaillera avec la maçonnerie.

Une anecdote de chantier : j’ai été appelé pour un plancher qui s’affaissait dangereusement. Le propriétaire, pour rattraper le niveau, avait fait couler une chape de béton de 10 cm. Sauf que les vieilles poutres en chêne n’étaient absolument pas calculées pour supporter ce poids. Diagnostic initial bâclé, résultat coûteux. Un diagnostic structurel complet par un ingénieur spécialisé dans l’ancien ? Comptez entre 1 500 € et 5 000 € selon la complexité. C’est le meilleur investissement que vous ferez.

2. Les Compétences Indispensables du Gardien Moderne

Être gardien de château aujourd’hui, ce n’est plus seulement avoir les clés. Il faut être un véritable chef d’orchestre. Certains architectes spécialisés l’ont bien compris, et ils endossent les casquettes d’historien, de gestionnaire, et même de pro du marketing. Cette vision à 360° est la clé.

La connaissance historique (la vraie !)

Il ne s’agit pas de frimer en reconnaissant un style Renaissance. Il faut comprendre COMMENT les gens construisaient. Avec quels outils ? Quels matériaux locaux ? Pourquoi ce mur est monté comme ça ? C’est cette connaissance qui permet de restaurer avec respect. Pour un joint de pierre, par exemple, le mortier était quasi toujours à la chaux. Mais laquelle ? Aérienne, hydraulique ? Avec quel sable ? Refaire un joint au ciment gris, c’est une cicatrice technique et visuelle sur le bâtiment.

Petit conseil : Pour un mur en pierre classique, cherchez de la chaux hydraulique naturelle (NHL). La NHL 3.5 est souvent un bon passe-partout. Vous trouverez ça dans les négoces de matériaux spécialisés, pour un prix variant de 15€ à 25€ le sac de 35 kg.

La casquette de chef de projet

Restaurer un château, c’est un marathon, pas un sprint. Il faut :

- Phaser les travaux : C’est la base. On ne fait pas tout en même temps. Une chronologie réaliste pourrait être : Année 1 : Le « hors d’eau, hors d’air » (toiture, huisseries). Années 2-3 : Gros œuvre structurel (murs, planchers). Années 4-5 : Réseaux (plomberie, électricité) et aménagement intérieur.

- Trouver les bons artisans : Les pros qui maîtrisent les techniques traditionnelles sont des perles rares. Cherchez du côté des Compagnons du Devoir ou des artisans avec une certification « Qualibat – Monuments Historiques ». Le bouche-à-oreille fonctionne aussi, mais vérifiez toujours les chantiers précédents.

- Piloter le budget : Prévoyez TOUJOURS une marge de 20 à 30% pour les imprévus. Car il y en aura. Derrière chaque enduit se cache une surprise potentielle.

- Dialoguer avec l’administration : Si le lieu est protégé (classé ou inscrit aux Monuments Historiques), l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est votre interlocuteur principal. Voyez-le comme un partenaire, pas un adversaire. Un dossier bien préparé et un dialogue ouvert vous feront gagner un temps précieux. D’ailleurs, c’est souvent la condition pour accéder à des subventions.

3. Le nerf de la guerre : le modèle économique

Un château qui ne génère pas de revenus est un château qui s’écroule lentement. Soyons clairs, très peu de gens peuvent financer l’entretien sur leurs fonds propres. Il faut donc un plan d’affaires solide. Des modèles d’achat collectif, où des milliers de passionnés deviennent copropriétaires, sont d’ailleurs une piste moderne et intéressante pour lever des fonds et créer une communauté.

Alors, quel projet pour votre château ? Chaque option a ses réalités. L’hôtellerie de luxe fait rêver, mais l’investissement initial est monstrueux pour se conformer aux normes de sécurité incendie et d’accessibilité. On parle de centaines de milliers, voire de millions d’euros. L’événementiel (mariages, séminaires) est souvent plus accessible au démarrage ; l’investissement se concentre sur une grande salle et des sanitaires. Mais attention, c’est une activité très saisonnière qui peut laisser des mois creux. Enfin, un projet culturel ou éducatif est formidable pour l’âme du lieu, mais sa rentabilité est souvent plus faible et les contraintes pour accueillir du public (normes ERP) sont tout aussi lourdes. Une étude de marché n’est pas une option, c’est une obligation.

Bon à savoir : Ne négligez pas les aides ! La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) peut subventionner une partie des travaux sur les monuments protégés. La Fondation du Patrimoine propose des aides et des collectes de dons (qui donnent droit à des réductions d’impôts pour les donateurs). Les avantages fiscaux liés à la loi sur les Monuments Historiques peuvent aussi alléger considérablement la facture pour les propriétaires. Renseignez-vous, c’est crucial !

4. Le Top 3 des erreurs qui ruinent un château (et votre portefeuille)

Si je devais résumer les catastrophes à éviter, ce serait celles-ci :

- Utiliser du ciment : On l’a dit, c’est l’ennemi juré. Il bloque l’humidité, est trop rigide et abîme les matériaux anciens. Bannissez-le de votre chantier pour tout ce qui est maçonnerie et enduit.

- Surcharger les vieilles structures : L’exemple de la chape béton sur des solives en bois est classique. On veut un sol plat et moderne, on finit avec un plancher effondré. Respectez les limites de charge d’origine.

- Ignorer l’administration : Tenter de faire des travaux sans autorisation sur un monument protégé est le chemin le plus court vers un ordre d’arrêt de chantier, une amende salée, et l’obligation de tout démolir pour revenir à l’état initial. Jouez le jeu, ça paie.

5. L’art de la patience et des petits pas

On ne restaure pas un château en un an. Il faut être méthodique, patient. La philosophie, c’est celle des « petits pas ». On avance par étapes, en s’assurant que chaque phase est consolidée avant d’attaquer la suivante. Le tout premier pas ? Stopper la dégradation. Mettre le bâtiment hors d’eau et sécuriser les murs qui menacent. Une fois que c’est fait, le temps est votre allié. Vous pouvez planifier la suite plus sereinement.

On peut être tenté de tout faire soi-même. Pour certaines finitions comme les peintures à la chaux, pourquoi pas. Mais pour la structure, la toiture, l’électricité… faire appel à un pro n’est pas un luxe, c’est une assurance-vie pour votre projet et pour vous-même.

Au final, devenir gardien d’un château est une aventure humaine incroyable. Mais elle exige bien plus que de l’argent. Elle demande du savoir, de l’humilité et une capacité à écouter ce que les vieilles pierres ont à dire. C’est à ce prix que le rêve devient un héritage durable, et non une ruine de plus.

La boîte à outils du futur gardien :

- Pour les subventions et conseils : Fondation du Patrimoine, votre DRAC locale.

- Pour le savoir-faire technique : L’association Maisons Paysannes de France est une mine d’or de conseils et de formations.

- Pour trouver des artisans : Annuaire des Compagnons du Devoir, entreprises certifiées Qualibat RGE.

- Pour le financement participatif : Explorez les plateformes spécialisées dans le patrimoine.

Inspirations et idées

Le coût de la restauration dépasse souvent 3 à 5 fois le prix d’achat du bien.

Ce chiffre, souvent cité par les experts du patrimoine, n’est pas une exagération. Il inclut les études préalables, les travaux structurels invisibles mais vitaux (fondations, charpente, toiture), et les finitions respectueuses du bâti. Prévoir une enveloppe de 2 500 € à 4 500 € par mètre carré habitable pour une restauration complète est une base de calcul réaliste.

Avant même la signature, constituez votre équipe d’experts. C’est un investissement, pas une dépense.

- Architecte du Patrimoine : Le seul habilité pour les monuments classés ou inscrits, il maîtrise les techniques et les démarches administratives.

- Ingénieur structure spécialisé : Pour analyser les fissures, la stabilité des voûtes et la portance des planchers anciens.

- Artisans labellisés EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) : Un gage de savoir-faire pour la taille de pierre, la charpente traditionnelle ou les enduits à la chaux.

Comment chauffer 800 m² avec 5 mètres de hauteur sous plafond ?

Le défi est immense. La solution réside dans un mix intelligent : une chaudière centrale à granulés de bois pour la puissance, couplée à un plancher chauffant basse température dans les pièces de vie. Pour les zones moins utilisées, des poêles à bois performants (marques comme Stûv ou Jotul) apportent une chaleur ponctuelle et une ambiance incomparable, sans surcharger le système principal.

Le levier financier : Ne négligez pas les aides. La Fondation du Patrimoine, via son label, peut ouvrir droit à des subventions et à une défiscalisation significative des travaux (dispositifs Malraux ou Monuments Historiques). Le premier contact à prendre est la Délégation régionale de la Fondation ou l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP).

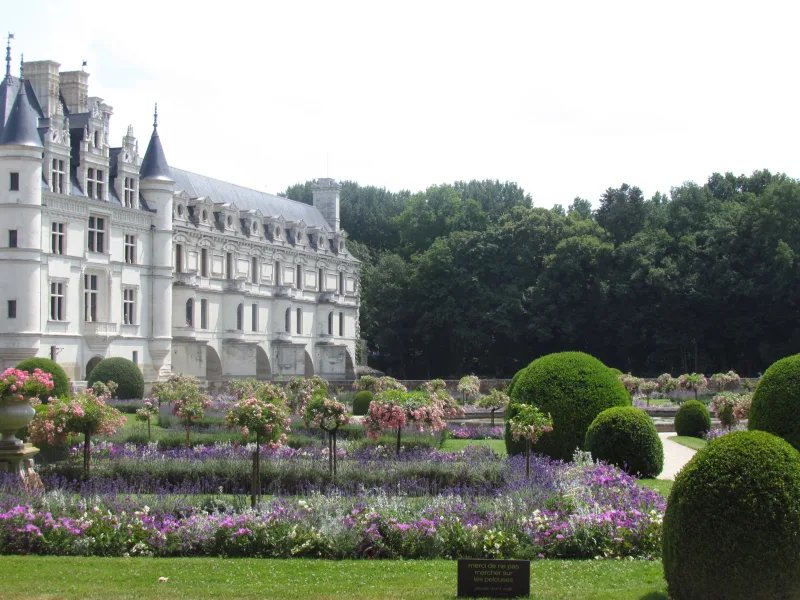

- Retrouver la majesté d’une allée de platanes centenaires.

- Créer un potager qui fournit la table toute l’année.

- Profiter de la floraison des rosiers anciens grimpant sur la façade.

Le secret ? Un budget et une attention quasi-équivalents à ceux de la bâtisse. Les extérieurs ne sont pas un à-côté, mais un projet à part entière qui nécessite souvent les services d’un paysagiste et un plan de gestion sur plusieurs années.

Pour isoler des murs en pierre sans les étouffer, deux solutions se distinguent.

Béton de chanvre : Projeté ou banché, il offre une excellente régulation hygrométrique en plus de l’isolation. Idéal pour corriger les irrégularités des vieux murs.

Liège expansé en panneaux : Imputrescible et naturellement résistant à l’humidité, il est plus simple à poser mais moins

Meubler un château relève de l’équilibrisme : il faut habiter le volume sans le dénaturer. L’astuce est de penser par

Le secret d’un mur qui respire ? La chaux. Oubliez le ciment et tournez-vous vers des enduits à base de chaux aérienne (CL90) pour les finitions intérieures, ou de chaux hydraulique naturelle (NHL 2 ou 3.5) pour les murs plus exposés. Ces matériaux gèrent l’humidité, assainissent l’air et leur souplesse s’adapte aux mouvements naturels de la bâtisse.

Au-delà des devis et de la poussière, il y a cette récompense unique : sentir le soleil du matin frapper une pierre que votre main a sauvée. C’est habiter non pas des murs, mais une mémoire. Chaque craquement du parquet, chaque courant d’air est un dialogue avec des siècles d’histoire. C’est le privilège de n’être pas seulement propriétaire, mais passeur.