Le Noir et Blanc, Bien Plus Qu’un Simple Filtre : Le Guide Complet Pour Des Photos Qui Ont de l’Impact

Je me souviens encore parfaitement de cette odeur si particulière du révélateur. Ça se passait dans une petite chambre noire, sous les toits de Paris, où j’ai fait mes premières armes. Mon mentor de l’époque, un homme d’une patience infinie mais terriblement exigeant, ne vivait que pour le noir et blanc. Pour lui, la couleur n’était qu’une distraction. « La couleur décrit », disait-il souvent, « mais le noir et blanc interprète. »

Contenu de la page

- 1. Voir au-delà des couleurs : La base du noir et blanc

- 2. La technique au service de l’art : De la prise de vue au tirage

- 3. Les sujets de prédilection et comment les aborder

- 4. Le matériel : Entre mythes et réalités

- 5. Les coulisses du métier : Sécurité et bonnes pratiques

- à vous de jouer !

- Galerie d’inspiration

Honnêtement, cette phrase est devenue ma boussole. J’ai passé des années à réapprendre à voir le monde, non plus en teintes, mais en valeurs, en textures et en lumières. Car le noir et blanc, ce n’est pas juste retirer la couleur. Non, c’est un langage visuel à part entière.

Aujourd’hui, avec le numérique, un clic suffit pour convertir une photo. Mais, franchement, créer une image en noir et blanc qui a de l’âme, du caractère… ça demande bien plus qu’un simple filtre. Ça demande une intention claire, une vraie compréhension de la lumière et une technique affûtée. Je veux partager avec vous ce que des décennies sur le terrain et en post-traitement m’ont appris. Pas de recette miracle, mais des principes solides et des conseils concrets.

1. Voir au-delà des couleurs : La base du noir et blanc

Avant même de dégainer votre appareil, il est crucial de comprendre ce qu’on fait. Le noir et blanc ne supprime rien, il traduit. Il transpose notre monde coloré en une infinité de nuances de gris. Maîtriser cette traduction, c’est la première étape pour créer des images puissantes.

La lumière et l’ombre, vos nouveaux meilleurs amis

En noir et blanc, le vrai sujet, c’est la lumière. Sans la couleur pour attirer l’œil, ce sont la forme, la texture et le volume qui prennent toute la place. C’est ce qu’on appelle le modelé : la façon dont la lumière vient sculpter un objet, créant des zones claires et des zones sombres qui lui donnent sa profondeur. Pensez à un portrait : en noir et blanc, on ne s’arrête plus à la couleur des yeux, on remarque la courbe d’une pommette, le grain de la peau, cet éclat unique dans le regard. Pour réussir vos photos, apprenez à devenir un chasseur de belle lumière, celle qui crée des contrastes forts et qui révèle les formes.

Le secret des pros : le système des zones

Une image en noir et blanc, c’est une symphonie de tons, du noir le plus profond au blanc le plus pur. La richesse de votre photo dépend de la richesse de cette palette. Un grand maître de la photographie de paysage a mis au point une méthode redoutable pour ça : le « Zone System ». Ça peut paraître technique, mais l’idée de base est super simple. Il a divisé la gamme de tons d’une photo en 11 zones, du noir absolu (Zone 0) au blanc pur (Zone X).

Pour faire simple, retenez juste ça :

- Zone III : C’est le premier ton sombre où l’on distingue encore des détails (parfait pour l’ombre d’une forêt, par exemple).

- Zone V : Le fameux gris moyen à 18%. C’est la valeur que le posemètre de votre appareil photo essaie d’atteindre par défaut.

- Zone VII : C’est le ton clair le plus élevé qui conserve de la texture (un mur blanc en plein soleil, un nuage…).

Pourquoi c’est si important ? Parce que ça vous force à décider avant de déclencher. En regardant une scène, vous devez penser : « cette partie-là, je la veux en Zone III pour garder du détail dans les ombres ». Si vous photographiez un paysage de neige, vous la voulez en Zone VII ou VIII pour qu’elle soit bien blanche, et non pas en Zone V où elle sortirait toute grise. C’est LE secret pour que la photo finale ressemble à votre vision, et pas à ce que l’automatisme de l’appareil a décidé pour vous.

Petit exercice pour vous : Regardez autour de vous, là, maintenant. Essayez d’identifier un objet qui correspondrait à la Zone III (une ombre sous un meuble ?) et un autre à la Zone VII (le reflet de la lumière sur une page blanche ?). Entraîner son œil comme ça, c’est déjà 50% du travail !

Comment les couleurs deviennent des gris

C’est un piège classique : deux couleurs très différentes, comme un rouge vif et un vert sapin, peuvent avoir la même luminosité. Résultat ? Lors d’une conversion basique, elles donneront exactement le même ton de gris. Votre image devient plate, sans vie. C’est là que la magie du post-traitement opère. Avant, en argentique, on mettait des filtres de couleur sur l’objectif. Aujourd’hui, avec le numérique, on a un contrôle bien plus fin grâce au « mélangeur de couches », un outil qu’on trouve dans tous les bons logiciels.

2. La technique au service de l’art : De la prise de vue au tirage

La théorie, c’est bien beau, mais passons à la pratique. Un bon photographe de noir et blanc développe des automatismes et une méthode de travail bien rodée. Voici la mienne.

Pensez et voyez en noir et blanc

Le plus dur, mais le plus important, c’est de visualiser le résultat final avant même d’appuyer sur le bouton. Quand je regarde une scène, j’essaie de faire abstraction des couleurs pour me concentrer sur les lignes, les textures et les contrastes de lumière.

Astuce de pro : La plupart des appareils photo modernes ont un mode de prévisualisation en noir et blanc. Servez-vous-en ! C’est un outil d’entraînement fantastique. Baladez-vous en regardant le monde à travers votre écran en mode monochrome. Vous allez commencer à voir des choses que vous ignoriez totalement : la trame d’un mur en brique, les ombres qui dansent sur le trottoir…

Attention ! Même si vous prévisualisez en noir et blanc, photographiez TOUJOURS en format RAW. C’est un format de fichier brut qui garde toutes les informations de couleur. Ça vous donnera une flexibilité totale au traitement. Convertir un JPEG, qui a déjà perdu beaucoup d’infos, c’est comme cuisiner avec des ingrédients de moins bonne qualité.

La conversion numérique : L’art du mélange

S’il y a une chose à retenir, c’est celle-ci : n’utilisez JAMAIS le bouton « Désaturer » de votre logiciel. C’est la pire méthode possible, elle produit des images ternes et sans âme. La bonne méthode, c’est d’utiliser l’outil « Mélangeur Noir et Blanc » (disponible dans des logiciels comme Adobe Lightroom ou Capture One, mais aussi dans des alternatives gratuites très performantes comme Darktable ou GIMP).

Imaginez un portrait pris en extérieur : un ciel bleu, une peau aux tons chauds et de la végétation verte. Avec le mélangeur, vous avez des curseurs pour chaque couleur. C’est là que ça devient amusant :

- Étape 1 : Baissez le curseur du Bleu. Magie ! Le ciel s’assombrit, devient dramatique, et les nuages ressortent d’un coup.

- Étape 2 : Montez un peu les curseurs du Rouge et de l’Orange. Le visage de votre sujet s’éclaircit, la peau devient plus douce.

- Étape 3 : Baissez le curseur du Vert. La végétation en arrière-plan devient plus sombre, ce qui détache encore mieux votre sujet.

En quelques clics, votre photo est méconnaissable. Prenez le temps de jouer avec ces curseurs. C’est là que se niche 80% de la réussite d’une bonne conversion.

Le tirage papier : Donner corps à l’image

Même aujourd’hui, je reste un grand partisan du tirage papier. Une image sur un écran, c’est éphémère. Une photo sur un beau papier, ça a une présence, une matérialité. Le choix du papier est d’ailleurs essentiel. Un papier brillant (« glossy ») va donner des noirs très profonds et un contraste élevé, parfait pour l’architecture. Un papier mat ou texturé (« fine art ») offre un rendu plus doux, presque pictural, idéal pour les portraits.

Bon à savoir : La différence de prix est réelle, mais justifiée. Comptez autour de 5€ pour un tirage A4 standard, mais le prix peut monter entre 25€ et 50€ pour le même format sur un papier d’art baryté de qualité musée. Des labos en ligne comme Picto ou WhiteWall font un travail remarquable. Tenir un tel tirage en main, c’est une expérience en soi.

3. Les sujets de prédilection et comment les aborder

Certains sujets semblent nés pour le noir et blanc. Mais chaque genre photographique a ses propres codes et ses défis.

- Le portrait : Ici, le noir et blanc va droit à l’essentiel. Fini les distractions. Toute l’attention est sur l’expression et le regard. La lumière est votre pinceau : une lumière dure et latérale fera ressortir le caractère et les rides, tandis qu’une lumière douce de fenêtre voilée sera parfaite pour un portrait plus intime.

- Le paysage : Le noir et blanc transforme une scène ordinaire en drame ou en poésie. Une forêt verte devient un labyrinthe de textures. Pour le paysage, la composition est reine. N’hésitez pas à utiliser la pose longue avec un filtre ND pour transformer l’eau en un voile laiteux et les nuages en traînées dynamiques.

- L’architecture : C’est le terrain de jeu idéal pour les lignes, la géométrie et les contrastes. La lumière dure de midi, souvent boudée, est ici votre alliée pour créer des ombres graphiques. Cherchez des angles forts, levez les yeux au ciel !

- La photo de rue : Le noir et blanc donne un caractère intemporel à une scène de rue, en se concentrant sur les émotions et les interactions. La clé ? La discrétion. Un petit appareil silencieux (comme ceux des séries Fujifilm X100 ou un Ricoh GR) sera toujours plus efficace qu’un gros reflex. Il faut apprendre à anticiper, à sentir une scène se développer pour capturer ce fameux « instant décisif ».

4. Le matériel : Entre mythes et réalités

On me pose souvent la question : « Quel est le meilleur appareil pour le noir et blanc ? ». Ma réponse déçoit toujours un peu : celui que vous avez sur vous et que vous connaissez par cœur. La créativité ne s’achète pas.

Cependant, si vous devez investir, faites-le dans un bon objectif. Une optique de qualité aura un bien meilleur piqué (la netteté) et gérera mieux les contrastes. Une focale fixe, comme un 35mm ou un 50mm, est souvent le meilleur choix. C’est lumineux, qualitatif, et ça vous force à vous déplacer pour cadrer, ce qui est excellent pour progresser.

Au fait, un excellent objectif 50mm f/1.8, souvent considéré comme un indispensable, se trouve entre 100€ et 250€ selon la marque. C’est probablement le meilleur rapport qualité-prix de tout le monde de la photo.

Pour résumer, la liste de courses du débutant motivé pourrait être :

- L’objectif : Un 50mm f/1.8 pour commencer.

- Le logiciel : Lightroom (payant, environ 12€/mois) ou une alternative gratuite et puissante comme Darktable.

- L’accessoire indispensable : Un trépied stable, surtout si le paysage vous attire. On en trouve de très corrects à partir de 80-100€.

5. Les coulisses du métier : Sécurité et bonnes pratiques

Être photographe, ce n’est pas seulement prendre des photos. Il y a des responsabilités à ne jamais négliger.

La sauvegarde numérique : la leçon qui coûte cher

Je vais vous faire une confidence : au début du numérique, j’ai perdu des mois de travail à cause d’un disque dur qui a lâché sans prévenir. Je n’avais aucune copie. La leçon a été brutale. Depuis, j’applique la règle du 3-2-1 : gardez au moins 3 copies de vos fichiers, sur 2 supports différents (ex: le disque de l’ordi + un disque externe), avec 1 copie hors site. Cette dernière peut être chez un ami, dans un coffre, ou, plus simple, via un service de sauvegarde en ligne comme Backblaze ou iDrive (pour quelques euros par mois, votre tranquillité d’esprit n’a pas de prix).

Le droit à l’image et l’éthique

Surtout en photo de rue, la question du droit à l’image est importante. Au-delà de la loi, il y a le bon sens et le respect. Ma règle est simple : je ne prends pas une photo que je n’aimerais pas qu’on prenne de moi dans la même situation. Un sourire et un contact visuel peuvent désamorcer bien des tensions et même créer de belles rencontres.

à vous de jouer !

Vous l’aurez compris, le noir et blanc est bien plus qu’un effet de style. C’est une démarche, une invitation à ralentir et à observer le monde qui nous entoure avec plus d’acuité. C’est une formidable école de composition et de rigueur.

J’espère que ces conseils vous donneront envie d’aller au-delà du simple clic. N’ayez pas peur de vous tromper, d’expérimenter. C’est en photographiant qu’on devient photographe. Alors maintenant, prenez votre appareil, passez-le en mode de prévisualisation noir et blanc, et partez redécouvrir votre quotidien. La plus belle photo est souvent juste là, sous vos yeux, attendant simplement d’être interprétée en lumière et en ombre.

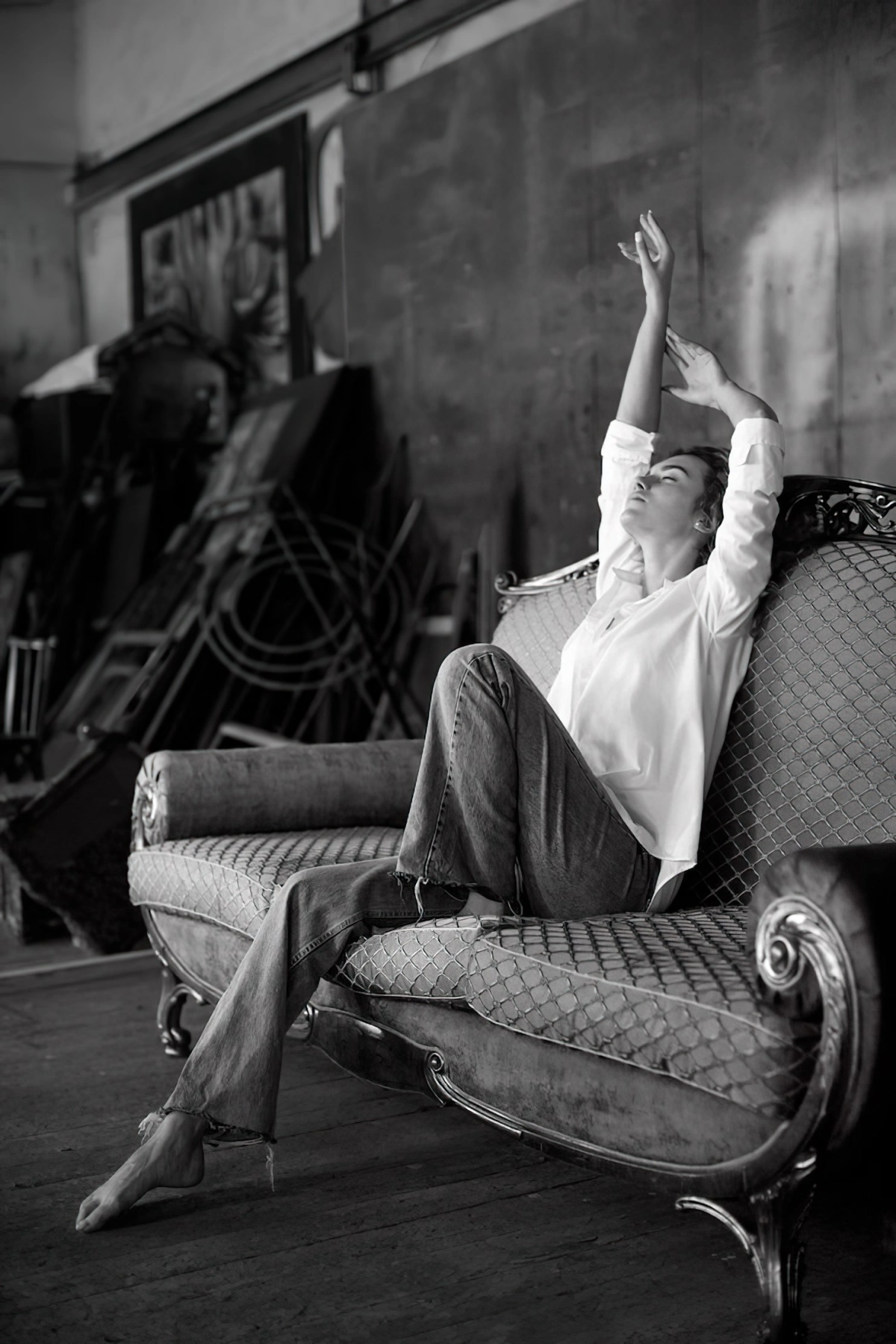

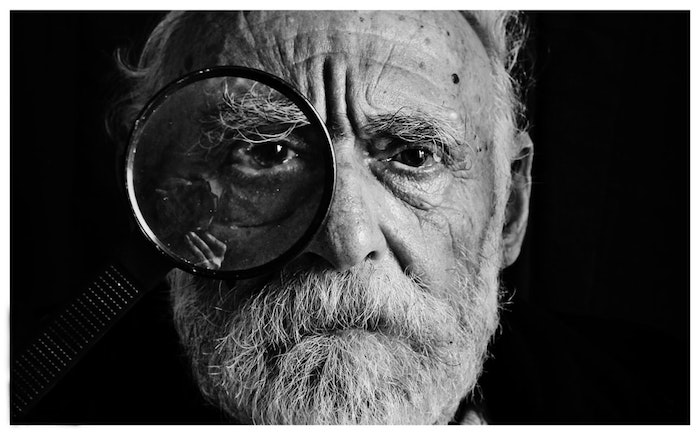

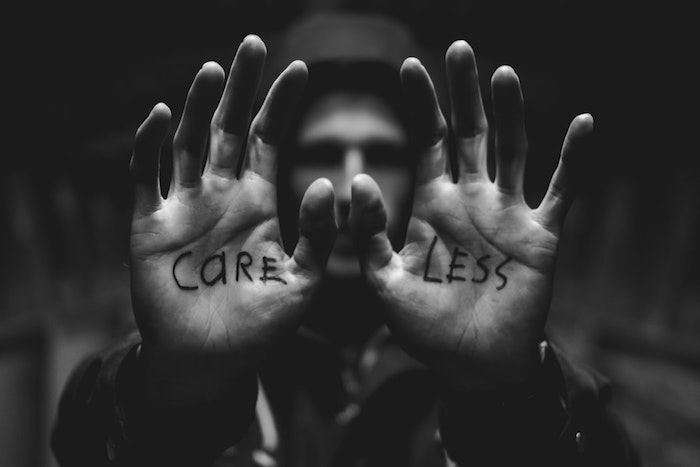

Galerie d’inspiration

Pensez en termes de formes et de textures avant même d’appuyer sur le déclencheur. Une scène visuellement chaotique en couleur peut devenir d’une clarté et d’une puissance saisissantes en noir et blanc, simplement parce que l’œil se concentre sur les lignes, les motifs et les contrastes, libéré de la distraction chromatique.

« Il y a deux personnes dans chaque image : le photographe et le spectateur. » – Ansel Adams

Cette citation du maître du paysage américain prend tout son sens en noir et blanc. En supprimant l’information évidente de la couleur, vous forcez le spectateur à s’engager, à interpréter la lumière et l’émotion que vous avez capturées. Votre vision devient le point de départ de son propre voyage émotionnel.

Mon appareil doit-il être réglé sur le mode monochrome pour la prise de vue ?

C’est une excellente aide à la visualisation ! Activer le mode monochrome sur votre écran vous permet de voir le monde en valeurs de gris et de mieux anticiper le résultat final. Cependant, il est crucial de toujours photographier en format RAW. Cela préserve toutes les informations colorimétriques, vous offrant une flexibilité maximale en post-traitement pour affiner les nuances de gris via le mixeur de couches.

- Une lumière dure et directe pour créer des ombres graphiques.

- Des formes géométriques et des lignes de fuite fortes.

- Des instants fugaces et des expressions humaines authentiques.

Le secret ? L’anticipation. La photographie de rue en noir et blanc, dans la lignée de maîtres comme Henri Cartier-Bresson, est moins une question de réaction que de prévoir le moment où les éléments s’aligneront parfaitement.

Le pouvoir du mixeur de couches : C’est l’outil le plus puissant pour une conversion noir et blanc de qualité dans des logiciels comme Adobe Lightroom ou Capture One. En ajustant les curseurs des couleurs d’origine (rouge, jaune, vert, bleu…), vous contrôlez la luminosité de ces teintes dans l’image finale. Un ciel bleu peut ainsi devenir presque noir pour un effet dramatique, ou un feuillage vert s’éclaircir pour ressortir sur un fond sombre.

La conversion n’est que la première étape. Pour donner vie à votre image, explorez les techniques héritées du tirage argentique :

- Le Dodge (éclaircir) : Utilisez un pinceau de retouche pour éclaircir subtilement des zones spécifiques, comme attirer l’œil vers le regard d’un sujet.

- Le Burn (assombrir) : Assombrissez les bords de l’image (vignetage subtil) ou des éléments secondaires pour renforcer l’impact du sujet principal.

Saviez-vous que l’œil humain est capable de distinguer environ 500 nuances de gris ? C’est cette sensibilité à la luminance, bien plus qu’à la chrominance (couleur), qui rend les photos en noir et blanc si riches et nuancées pour notre cerveau.

L’erreur à ne pas commettre : Penser qu’une photo médiocre en couleur deviendra intéressante en noir et blanc. C’est tout le contraire. Le passage au monochrome est un révélateur : il amplifie une composition forte, mais expose sans pitié une lumière plate, un cadrage faible ou un sujet sans intérêt.

Leica M Monochrom : Cet appareil est unique. Son capteur est dépourvu de la matrice de Bayer qui filtre les couleurs. Résultat : il ne capture que la luminance. Chaque pixel enregistre la véritable intensité lumineuse, offrant une netteté, une clarté et une richesse tonale inégalées, se rapprochant de la pureté du film argentique.

Fujifilm et ses simulations : Les appareils de la série X (comme le X-T5 ou le X-Pro3) sont réputés pour leurs simulations de films, notamment l’Acros. C’est une approche logicielle brillante qui émule le grain et le contraste des célèbres pellicules, pour un rendu superbe dès la prise de vue.

Le choix du papier est la touche finale qui sublime votre œuvre. Pour un tirage d’art en noir et blanc, deux types se distinguent :

- Papier Baryta : Comme le Hahnemühle FineArt Baryta, il offre des noirs profonds, des blancs éclatants et une texture subtile qui rappelle les tirages argentiques traditionnels. Idéal pour des images contrastées.

- Papier Rag (Coton) : Tel que le Canson Infinity Rag Photographique, il a un rendu plus mat et doux. Parfait pour les portraits et les scènes délicates où l’on veut préserver un maximum de détails dans les hautes et basses lumières.

« Le noir et blanc sont les couleurs de la photographie. Pour moi, elles symbolisent les alternatives de l’espoir et du désespoir auxquelles l’humanité est à jamais soumise. » – Robert Frank

Jouez avec les extrêmes. La photographie High Key utilise des tons majoritairement clairs et des ombres douces pour une atmosphère éthérée et optimiste. À l’inverse, le Low Key plonge la scène dans l’obscurité, utilisant des ombres profondes et quelques touches de lumière pour sculpter le sujet, créant un sentiment de mystère, de drame ou d’intimité.

Comment obtenir ce rendu si particulier du film ?

Le secret réside dans l’émulation du grain. Des plugins comme le célèbre Nik Silver Efex Pro excellent dans ce domaine. Ils ne se contentent pas d’ajouter un bruit numérique uniforme ; ils simulent la structure et la réactivité à la lumière de véritables pellicules, comme l’Ilford HP5 ou le Kodak Tri-X, pour un résultat organique et authentique.

- Un ciel d’un bleu intense devient presque noir.

- La peau d’un portrait gagne en douceur, les imperfections sont atténuées.

- Les paysages brumeux voient leur voile atmosphérique percé.

Le secret ? L’utilisation d’un filtre rouge (physique ou numérique). Il bloque la lumière bleue et verte, créant des contrastes spectaculaires et un rendu dramatique.

La pose longue transforme radicalement notre perception du temps en une image fixe. En noir et blanc, l’effet est décuplé : le mouvement de l’eau devient une brume laiteuse, les nuages filent en traînées dynamiques dans le ciel. La couleur étant absente, l’œil se concentre uniquement sur ce contraste saisissant entre la netteté des éléments statiques (rochers, bâtiments) et la douceur éthérée des éléments en mouvement.

Kodak Tri-X 400 : C’est la pellicule des photojournalistes. Son grain est présent, iconique. Elle offre un contraste marqué et une grande flexibilité. Parfait pour la rue, le reportage, et un look classique et nerveux.

Ilford HP5 Plus 400 : Souvent considéré comme plus doux, avec une échelle de gris plus étendue et un grain plus fin. Il est incroyablement permissif et se prête magnifiquement au

N’oubliez pas le pouvoir du silence visuel. En photographie monochrome, l’espace négatif — les zones vides ou peu détaillées autour de votre sujet — n’est pas juste un fond. Il devient un élément de composition actif qui dirige le regard, donne de la respiration à l’image et renforce l’impact et l’isolement du sujet principal.

On estime que plus de 90% des photos de presse étaient en noir et blanc jusqu’à la fin des années 1960. Cette contrainte technique a façonné notre mémoire collective des grands événements du 20e siècle, associant le monochrome à la vérité, à l’urgence et à l’histoire.

Comment s’inspirer du cinéma pour ses photos ?

Plongez-vous dans le Film Noir des années 40 et 50. Des films comme

L’atout des smartphones : Les applications mobiles de retouche ont fait des progrès spectaculaires. Une application comme VSCO (avec ses presets N&B inspirés du film) ou Snapseed (de Google) avec son outil

- Ne poussez pas le curseur

Le moment décisif : Popularisé par Henri Cartier-Bresson, ce concept est le Graal du photographe. Il s’agit de cet instant unique où la géométrie de la scène, la lumière et l’action humaine convergent pour former une image parfaite, chargée de sens et d’émotion. En noir et blanc, sans la couleur pour sauver une composition moyenne, la quête de ce moment devient encore plus essentielle.

La lumière dure de midi, souvent déconseillée en photographie couleur, peut devenir votre meilleure alliée en noir et blanc. Elle crée des ombres courtes, denses et très graphiques, idéales pour la photographie d’architecture ou pour des portraits de caractère qui soulignent les traits et la texture de la peau. N’ayez pas peur du soleil au zénith !

« La couleur est descriptive. Le noir et blanc est interprétatif. » – Elliott Erwitt

Cette célèbre distinction résume l’essence même de la démarche. Choisir le monochrome, c’est choisir de ne pas simplement montrer ce qui est, mais de partager ce que vous ressentez. C’est une traduction émotionnelle du réel, pas une simple copie.

Au-delà du paysage et du portrait : Le noir et blanc excelle dans la photographie de détails. Concentrez-vous sur la texture d’une écorce d’arbre, le grain du bois d’un vieux meuble, les nervures d’une feuille, les gouttes de pluie sur une vitre. En isolant ces éléments de leur contexte coloré, vous en révélez la beauté abstraite et la complexité structurelle.