Construire Aujourd’hui : Mon Guide de Pro sur les Matériaux Qui Changent la Donne

L’architecture futuriste ne se contente pas d’être un rêve, elle s’inspire de la nature pour réinventer notre monde. Êtes-vous prêt à explorer ces créations étonnantes ?

Souvent, je me demande comment l'architecture peut transcender le simple bâtiment pour devenir une œuvre d'art. Chaque fois que je découvre une structure futuriste, je me sens transportée dans un univers où la nature et la technologie s'entrelacent. Ces designs audacieux, semblables à des formes organiques, nous rappellent que l'innovation peut surgir des merveilles de notre planète.

Introduction : Ce qu’on ne vous dit pas sur les chantiers modernes

Ça fait un bail que je traîne sur les chantiers. J’ai commencé avec les mains dans le ciment, le bruit de la meuleuse en fond sonore permanent. Aujourd’hui, je pilote des projets de A à Z. J’en ai vu, des modes… Des idées qui paraissaient géniales sur papier se transformer en vraies galères une fois bâties, et des techniques ancestrales revenir sur le devant de la scène. Honnêtement, quand on parle du futur de l’architecture, beaucoup s’imaginent des trucs sortis d’un film de science-fiction. Mon job, c’est de faire le tri entre les rêves de catalogues et la dure réalité du terrain.

Contenu de la page

Un bâtiment, avant d’être une belle photo sur Instagram, ça doit être une forteresse de confort. Ça doit vous protéger du froid, du chaud, du bruit du voisin. Et ça doit tenir la route sans vous coûter un bras en entretien. Aujourd’hui, on ajoute une couche : le respect de l’environnement. Cet article, ce n’est pas une liste de souhaits. C’est un retour d’expérience, sans filtre. Je vais vous parler des matériaux et des techniques qui changent VRAIMENT la donne. Ce qui marche, ce qui est prometteur, et là où ça coince encore. Parce qu’une innovation, ça n’a de valeur que si ça règle un vrai problème.

Le vrai changement : des chiffres, pas juste du style

Le plus grand virage de ces dernières années, il est invisible à l’œil nu. Il est dans la tête. On ne construit plus seulement pour faire joli, on construit pour atteindre des objectifs chiffrés. Performance énergétique, empreinte carbone, durabilité… ce sont devenus nos indicateurs de performance clés. C’est un peu déroutant pour certains anciens du métier, mais c’est absolument indispensable.

Quand la physique s’invite sur le chantier

La réglementation environnementale actuelle a complètement rebattu les cartes. Ce n’est plus juste une histoire de mettre de la laine de verre dans les murs. Maintenant, on doit réfléchir au cycle de vie complet du bâtiment, de l’extraction des matériaux jusqu’à sa démolition. Concrètement, ça nous oblige à calculer l’impact carbone de chaque choix. Un mètre cube de béton n’a pas le même poids écologique qu’un mètre cube de bois, c’est aussi simple que ça. Du coup, on bosse main dans la main avec les ingénieurs thermiques dès les premières esquisses. Leurs calculs orientent nos crayons.

Le confort d’été : le nouveau nerf de la guerre

Pendant des décennies, l’ennemi, c’était le froid. On a sur-isolé, on a rendu les maisons super étanches. Et on a parfois créé des fours en été. Franchement, aujourd’hui, le défi numéro un, c’est de garantir un bon confort sans avoir à faire tourner la clim à fond. Pour ça, pas de secret, il faut être malin dès la conception.

Ça passe par des casquettes ou des avancées de toit pour bloquer le soleil haut d’été, une bonne ventilation pour faire rentrer la fraîcheur la nuit, et surtout, l’utilisation de matériaux à forte inertie. L’inertie, c’est la capacité d’un mur à stocker la fraîcheur et à la restituer doucement pendant la journée. Un bon gros mur en pierre ou en béton plein fait ça à merveille, bien mieux qu’une cloison en placo.

Bon à savoir : Pour éviter de finir dans une serre en été, voici 3 questions clés à poser à votre architecte ou constructeur :

- Quelles protections solaires sont prévues sur les fenêtres orientées sud et ouest ? (volets, brise-soleil, avancée de toit…)

- Comment va-t-on assurer la ventilation nocturne pour rafraîchir la maison ? (fenêtres traversantes, système de VMC spécifique…)

- Quels matériaux à forte inertie sont utilisés à l’intérieur pour stocker la fraîcheur ?

Les matériaux qui transforment vraiment nos chantiers

Allez, passons au concret. Sur le terrain, les vraies révolutions, on les touche du doigt. Voici ceux qui sortent vraiment du lot, avec leurs avantages et leurs contraintes.

Le Béton Fibré à Ultra-hautes Performances (BFUP) : le béton haute-couture

Le béton a mauvaise réputation à cause de son bilan carbone, c’est un fait. Mais il continue d’évoluer. Le BFUP, c’est une petite pépite. C’est un mélange hyper dense avec des fibres métalliques ou organiques. Le résultat est dingue : une résistance folle et une certaine souplesse.

Sur le chantier : Avec ça, on peut dessiner des structures d’une finesse incroyable, presque comme de la dentelle. Pensez à certaines résilles de façade ou à des balcons ultra-fins sur des bâtiments contemporains. On utilise moins de matière, donc on allège tout, y compris les fondations. Et la texture… c’est lisse, soyeux, à des années-lumière du parpaing brut.

Les défis : Le portefeuille ! On est sur un coût 30% à 50% plus élevé qu’un béton standard. Concrètement, si un béton classique vous coûte environ 150-200€ le m³, le BFUP peut grimper entre 250€ et 350€, voire plus. Et sa mise en œuvre, c’est de la haute voltige. Le mélange doit être parfait, le coulage hyper contrôlé. Ce n’est pas pour toutes les équipes.

Le bois d’ingénierie (CLT) : la construction version Lego

Le bois, ce n’est pas nouveau. Mais le bois lamellé-croisé (CLT), ça change tout. Imaginez des planches de bois massif collées en couches croisées pour former des panneaux géants, super solides et stables.

Mon expérience : J’ai supervisé un petit immeuble de logements en région montagneuse, tout en CLT. Les murs et les planchers sont arrivés par camion, déjà découpés en usine avec les trous pour les fenêtres. On a monté la structure en 10 jours. Dix jours ! Contre plus d’un mois en béton. Le chantier était plus propre, plus silencieux… un bonheur pour les ouvriers et les voisins.

Les points de vigilance :

- Le Bruit : C’est LE point faible. Le bois transmet les bruits de pas, un objet qui tombe… Il faut absolument prévoir des sous-couches acoustiques de qualité (pensez aux panneaux denses en fibre de bois ou au liège, ça marche très bien) et désolidariser les cloisons. C’est un surcoût, c’est sûr, mais zapper cette étape est la pire erreur que vous puissiez faire.

- L’Humidité : Le bois et l’eau ne sont pas les meilleurs amis. Pendant le chantier, les panneaux doivent être bâchés. Une fois le bâtiment fini, l’étanchéité doit être parfaite. J’ai vu un chantier prendre plusieurs semaines de retard à cause de panneaux qui avaient pris l’eau avant la pose.

- Le Feu : C’est la grande angoisse des clients. En réalité, le bois massif se comporte très bien face au feu. Il se consume lentement, en créant une couche de charbon qui protège le cœur de la structure. C’est une réaction prévisible, contrairement à l’acier qui peut se tordre et s’effondrer d’un coup.

Les biosourcés (paille, chanvre) : le retour au bon sens

On assiste aussi au retour de matériaux anciens, mais avec des techniques modernes. Les bottes de paille, par exemple, sont un isolant thermique de folie. Et le béton de chanvre (mélange de chanvre et de chaux) est un champion pour réguler l’humidité.

Ce qu’il faut savoir : Ces matériaux créent des maisons incroyablement saines et confortables. Ils respirent, ils gèrent l’humidité naturellement. Fini les soucis de condensation ! Par contre, ça demande un vrai savoir-faire. On ne monte pas un mur en paille comme un mur en parpaings. Il faut trouver les artisans formés. Pour ça, ne cherchez pas sur les annuaires classiques. Tournez-vous vers des réseaux spécialisés comme le Réseau Français de la Construction Paille (RFCP) ou des collectifs d’artisans locaux. Ils ont les contacts et l’expertise.

Petit conseil d’ami : Le point sensible, c’est souvent l’assurance. Avant de signer quoi que ce soit, prenez le dossier technique de votre artisan et allez voir votre assureur. Validez avec lui que tout est couvert. Ça évite des sueurs froides plus tard.

D’ailleurs, pour se faire une idée, voici un petit comparatif rapide :

Petit duel des murs (Prix & Carbone) :

Mur en Parpaing + Isolation classique :

– Prix : Environ 100-150€/m² posé

– Impact Carbone : Élevé

Mur en Ossature Bois + Isolation fibre de bois :

– Prix : Environ 150-220€/m² posé

– Impact Carbone : Faible (stockage de carbone)

Mur porteur en Paille :

– Prix : Environ 140-200€/m² posé

– Impact Carbone : Très faible (stockage de carbone)

(Attention, ce sont des fourchettes larges, mais ça donne un ordre d’idée !)

Le chantier 2.0 : quand le numérique prend le relais

Les matériaux ne sont pas les seuls à changer. Nos outils aussi. Et ça, ça change tout sur le terrain.

Le BIM : la maquette 3D qui évite les catastrophes

Le BIM (Building Information Modeling), c’est LA révolution de ces dernières années. Fini, les plans 2D de chaque artisan dans son coin, et les découvertes surprises sur le chantier du style « ah, ta gaine de VMC passe en plein dans ma poutre ». Avec le BIM, tout le monde bosse sur la même maquette 3D, souvent via des logiciels comme Revit ou Archicad. Le plombier y met ses tuyaux, l’électricien ses câbles… et le logiciel crie s’il y a un conflit. On règle les problèmes sur l’ordi, pas à la disqueuse. Sur un projet récent, on a chiffré l’économie à près de 15 000 euros, juste en évitant ces erreurs. C’est énorme.

La préfabrication : construire à l’abri

L’idée de construire en usine n’est pas neuve, mais on atteint des niveaux de précision incroyables. On ne préfabrique plus juste des poutres. On fabrique des murs entiers avec l’isolant, les fenêtres et même le bardage déjà posé. Ils sont livrés par camion et assemblés comme des legos.

Le piège ? La logistique. Tout doit être millimétré. Si le camion est en retard ou si les accès au chantier sont trop étroits (ça m’est arrivé, on a perdu une journée et loué une autre grue en urgence…), tout le planning s’écroule. Zéro place pour l’improvisation.

L’impression 3D : entre promesse et réalité

Alors là, on touche au sujet qui fait rêver… mais il faut redescendre sur terre. Oui, on voit des robots imprimer les murs d’une maison en 24h. C’est bluffant. Mais pour l’instant, on ne sait imprimer que les murs. Pas les planchers, pas les toits, pas les ferraillages complexes. C’est un outil génial pour des formes courbes ou des projets expérimentaux, mais ce n’est pas encore la solution miracle qui va remplacer les maçons. C’est une corde de plus à notre arc, pas plus.

une vision pragmatique pour demain

L’architecture de demain ne sera pas faite de gadgets. Elle sera performante, sensée et durable. Elle utilisera le bon matériau, au bon endroit. Elle mariera la sagesse des techniques anciennes à la précision des outils numériques. Le plus grand défi pour les pros, c’est de rester curieux et de continuer à se former.

Et si vous avez un projet, mon conseil est simple : soyez curieux, mais restez critiques. Une innovation doit prouver son utilité et sa fiabilité sur le long terme. Le plus important, c’est de ne jamais oublier la finalité de tout ça : vous offrir un abri. Un lieu sain, confortable et sûr. Le reste, c’est de la littérature. Le vrai travail, il se passe sur le chantier.

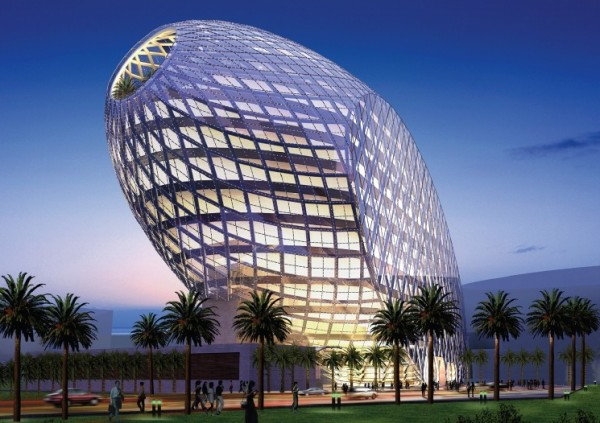

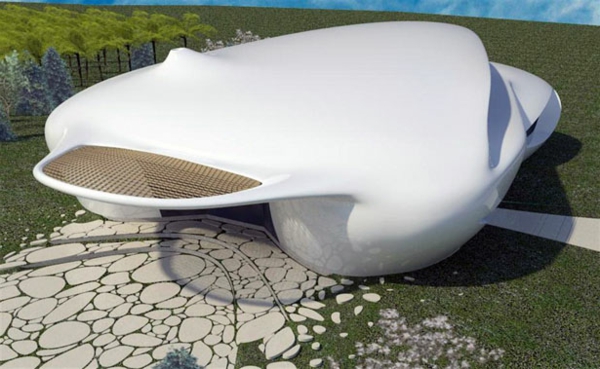

Galerie d’inspiration

Le point sur le déphasage thermique : C’est la capacité d’un isolant à ralentir la pénétration de la chaleur estivale. Une laine de verre classique a un déphasage de quelques heures, tandis qu’un panneau de fibre de bois dense comme ceux d’Isonat ou de Steico peut atteindre 10 à 12 heures. Concrètement, la chaleur du soleil de 14h n’atteindra votre intérieur qu’au milieu de la nuit, quand il fait déjà plus frais.

Le secteur du bâtiment représente à lui seul près de 44% de l’énergie consommée en France et génère 23% des émissions de gaz à effet de serre.

Ce chiffre n’est pas juste une statistique, c’est notre feuille de route. Chaque choix, du type de ciment à l’épaisseur de l’isolant, devient un levier d’action direct. C’est pourquoi les fiches de données environnementales et sanitaires (FDES) sont devenues aussi importantes que les plans de l’architecte.

Le béton de chanvre, une vraie alternative ?

Absolument, mais pas pour la structure. Le

Le bois lamellé-croisé, ou CLT (Cross-Laminated Timber), change la donne pour les constructions en hauteur. Il s’agit de planches de bois massif collées en couches perpendiculaires pour former des panneaux ultra-rigides. Résultat : on peut monter des immeubles de plusieurs étages en bois, avec une rapidité de chantier et un bilan carbone imbattables. Le futur de la densité urbaine est peut-être là.

- Résistance thermique (R) élevée

- Excellente gestion de l’humidité

- Stockage du carbone

Le secret ? L’isolation en ouate de cellulose. Obtenue à partir de papier journal recyclé, elle est insufflée dans les caissons des murs ou les combles, épousant chaque recoin sans laisser de ponts thermiques. Un champion du rapport performance/écologie.

Brique Monomur : En terre cuite, comme la gamme Porotherm, elle offre une bonne inertie et une pose traditionnelle. L’isolation est intégrée dans sa structure alvéolaire.

Béton cellulaire : Plus léger, le bloc Ytong par exemple est un excellent isolant en lui-même. Il est facile à découper mais demande une protection rigoureuse contre l’humidité.

Le choix dépend souvent de la culture des artisans locaux et du besoin d’inertie.

Un mètre cube de bois utilisé en construction stocke environ une tonne de CO2, tout en évitant les émissions liées à la production d’un matériau conventionnel.

Penser au-delà de l’isolation thermique, c’est s’intéresser à l’acoustique. Les bruits d’impact (pas, objets qui tombent) et les bruits aériens (voix, musique) ne se traitent pas de la même manière. La clé est souvent le principe

Shou Sugi Ban, ou bois brûlé. Cette technique japonaise ancestrale consiste à carboniser la surface du bois pour le protéger naturellement. Au-delà de son esthétique noire et texturée unique, le bois devient plus résistant aux UV, aux insectes et au feu. C’est le mariage parfait entre tradition, design et durabilité pour un bardage.

Erreur fréquente : Négliger le frein-vapeur avec les isolants biosourcés (laine de bois, chanvre…). Contrairement à un pare-vapeur plastique totalement étanche, le frein-vapeur a une perméabilité variable. Il bloque la vapeur d’eau en hiver mais la laisse s’échapper en été, permettant au mur de

Les toitures végétalisées ne sont plus un gadget. En plus d’améliorer l’isolation thermique et acoustique, elles :

- Retiennent les eaux de pluie, désengorgeant les réseaux.

- Créent des îlots de fraîcheur en ville.

- Favorisent la biodiversité.

On distingue les systèmes extensifs (légers, peu d’entretien) des intensifs (véritables jardins suspendus).

Le verre aussi devient intelligent. Le vitrage électrochrome, comme celui de Saint-Gobain (SageGlass), peut changer de teinte sur commande. Il s’opacifie pour bloquer la chaleur et l’éblouissement sans occulter la vue, optimisant la lumière naturelle et réduisant les besoins en climatisation. Un luxe qui tend à se démocratiser dans les bâtiments tertiaires et résidentiels haut de gamme.

- Une rapidité d’exécution inégalée sur chantier.

- Une qualité de fabrication contrôlée en usine.

- Moins de déchets et de nuisances sur site.

La solution ? La préfabrication. Murs à ossature bois, panneaux de façade, salles de bains

Isoler par l’intérieur (ITI) ou par l’extérieur (ITE) ?

L’ITI est moins chère et plus simple à mettre en œuvre en rénovation, mais elle réduit la surface habitable et ne traite pas tous les ponts thermiques. L’ITE est la solution reine pour la performance : elle enveloppe le bâtiment d’un manteau continu, supprime les ponts thermiques et protège la maçonnerie, mais son coût est plus élevé et elle modifie l’aspect extérieur.

L’acier est souvent pointé du doigt pour son bilan carbone. Pourtant, l’industrie fait sa révolution. Des aciers bas-carbone, produits via des filières électriques utilisant de l’acier recyclé (comme les aciers XCarb® d’ArcelorMittal), permettent de réduire l’empreinte carbone de la structure de près de 70%. Indispensable pour les grandes portées où le bois trouve ses limites.

« Le meilleur matériau est celui que l’on ne produit pas. » – Principe de l’économie circulaire.

Cette idée guide la déconstruction sélective. Plutôt que de démolir, on dépose soigneusement les matériaux pour les réemployer : poutres, carrelages, sanitaires, menuiseries… Des plateformes comme Backacia ou Cycle Up organisent ce marché du réemploi, transformant les déchets en ressources.

Attention au coût global : Un matériau innovant peut sembler cher à l’achat, mais il faut analyser plus loin. Un système constructif plus rapide réduit les coûts de main-d’œuvre. Une isolation plus performante génère des décennies d’économies d’énergie. Un bardage sans entretien évite des frais futurs. L’investissement initial se calcule sur la durée de vie du bâtiment.

Le mycélium, la racine du champignon, pourrait bien être le matériau de demain. En le laissant coloniser un substrat de déchets agricoles dans un moule, on obtient des briques isolantes, légères et compostables. Encore au stade expérimental, cette biofabrication ouvre des perspectives folles pour une construction véritablement vivante et régénérative.

Pour un sol moderne, durable et qui participe au confort thermique, le béton ciré reste une option de choix. Son avantage principal réside dans sa forte inertie : coulé sur un plancher chauffant, il stocke et restitue la chaleur de manière douce et homogène. La clé est dans la qualité du vernis de finition (polyuréthane bi-composant) qui assurera sa résistance aux taches et aux rayures.

Quand on parle d’avenir, on pense 3D. L’impression 3D béton permet de créer des murs aux formes complexes rapidement. Si la technique est encore en développement pour des maisons complètes, elle est déjà très pertinente pour fabriquer des éléments architecturaux uniques (poteaux, moucharabiehs, mobilier urbain) qui seraient impossibles ou hors de prix à réaliser traditionnellement.

Check-list avant de valider un isolant :

- La valeur R : Plus elle est haute, plus ça isole du froid. C’est la base.

- La certification ACERMI : Elle garantit que les performances annoncées sont réelles et contrôlées.

- La Fiche FDES : Pour connaître son impact environnemental de A à Z.

Selon l’ADEME, une mauvaise étanchéité à l’air peut être responsable de plus de 20% des déperditions de chaleur d’une maison.

Avant même de parler de l’épaisseur de l’isolant, la chasse aux fuites d’air est la priorité numéro un. Le test de la

Les fondations aussi se mettent au vert. Les pieux vissés ou les plots en plastique recyclé sont des alternatives aux lourdes fondations en béton coulé. Particulièrement adaptées aux constructions légères (ossature bois, extensions) et aux terrains difficiles, ces techniques réduisent drastiquement l’impact au sol, la quantité de béton et les temps de séchage.