L’Architecture Organique, sans le blabla : Mon guide terrain pour construire une maison qui respire

L’architecture organique n’est pas qu’une tendance, c’est une véritable philosophie. Êtes-vous prêt à redéfinir votre espace de vie ?

Récemment, j'ai découvert que l'architecture organique ne se limite pas à la construction, mais à une connexion profonde avec la nature. En intégrant des éléments vivants dans nos maisons, nous pouvons créer des espaces qui respirent et vibrent au rythme de notre environnement. Imaginez un intérieur où les plantes ne sont pas juste des éléments décoratifs, mais des partenaires de vie.

On me demande souvent ce que je fais dans la vie. Quand je réponds que je construis des maisons, les gens s’imaginent des parpaings et du béton. Mais quand j’ajoute « des maisons organiques », leurs yeux s’illuminent. Et là, c’est parti, on me sort des photos de maisons incroyables, tout en courbes, nichées dans la nature. « Je veux ça ! », me dit-on. Je comprends l’enthousiasme, vraiment. Sauf que l’architecture organique, ce n’est pas juste une question de look.

Contenu de la page

Moi, ça fait plus de trente ans que je suis sur les chantiers. J’ai commencé gamin, fasciné par les murs en pierre sèche que montaient les anciens. Aujourd’hui, j’ai ma propre boîte, et ma passion, c’est de bâtir des lieux qui ont une âme. L’architecture organique, c’est avant tout une philosophie. L’idée, ce n’est pas de poser une boîte sur un terrain, mais de faire en sorte que la maison semble avoir poussé là, en dialogue avec le vent, le soleil et la terre. C’est du bon sens, de l’observation et un sacré savoir-faire. Alors, oubliez les catalogues. Ici, on va parler vrai : les principes, les techniques, et surtout, les pièges à éviter pour que le rêve ne tourne pas au cauchemar.

Les Bases : Bien plus qu’une question de style

Pour construire juste, il faut penser juste. L’architecture organique repose sur quelques idées simples mais surpuissantes. Si vous zappez ça, vous passez à côté de l’essentiel.

1. S’intégrer au lieu : le point de départ OBLIGATOIRE

Avant même de toucher un crayon, un bon pro passe du temps sur le terrain. Et je ne parle pas d’une petite heure pour prendre des mesures. Parfois, j’y reste plusieurs jours, à différents moments de la journée et de l’année. Je regarde la course du soleil, je sens d’où vient le vent dominant, j’observe où l’eau s’écoule quand il pleut. Pourquoi ce cinéma ?

Parce que c’est ça qui va dicter la forme de la maison ! Une grande baie vitrée plein sud, c’est du chauffage gratuit en hiver. Un mur aveugle au nord, c’est un bouclier contre le froid. C’est la base du bioclimatisme, le bon sens paysan appliqué à la construction. C’est la première et la plus grosse source d’économies d’énergie et de confort. Et ça, c’est gratuit.

2. L’honnêteté des matériaux : parler la langue du coin

Une maison organique, ça se construit avec des matériaux qui ont une histoire avec le lieu. Faire venir du bois de l’autre bout de l’Europe pour construire en Provence, franchement, c’est un non-sens. On va plutôt chercher la pierre de la carrière d’à côté, le bois de la forêt locale, ou même la terre du terrain lui-même.

Ces matériaux ont tout pour plaire :

- Performants : Ils sont adaptés au climat. La pierre épaisse du sud garde la fraîcheur. Le bois dense des montagnes résiste au gel.

- Écolos : Moins de transport, c’est moins de pollution. On fait vivre les artisans et les filières du coin.

- Beaux, tout simplement : Une maison faite de matériaux locaux se fond dans le paysage. Ses couleurs sont celles de la nature environnante.

Et puis, il y a cette idée d’honnêteté. On ne cache pas un beau mur en pierre sous un enduit plastique. On le laisse vivre, respirer, prendre sa patine. L’odeur d’un plancher en mélèze ou la fraîcheur d’un mur en terre, ça, aucun matériau industriel ne pourra jamais vous l’offrir.

3. La fluidité des espaces : faire entrer le jardin dans le salon

Fini les frontières rigides ! L’architecture organique cherche à gommer la séparation entre dedans et dehors. Le salon se prolonge sur une terrasse, la cuisine s’ouvre sur un carré d’herbes aromatiques… À l’intérieur, on privilégie les plans ouverts, on fuit les couloirs sombres et les petites pièces étriquées. La lumière doit danser dans toute la maison.

Et ce n’est pas qu’un caprice d’architecte. Ça change vraiment la façon de vivre. On se sent moins enfermé, plus connecté au rythme des saisons. C’est simple, on respire mieux.

Les techniques de pro : le savoir-faire derrière les belles images

Une maison organique, ça ne se monte pas comme un pavillon en kit. Ça demande des compétences spécifiques, souvent traditionnelles, mais remises au goût du jour. Entrons dans le concret.

La maçonnerie qui respire : Pierre & Chaux

J’ai un amour particulier pour la pierre. Pour les murs porteurs, on utilise un mortier, mais attention, pas n’importe lequel. Je le répète sans cesse à mes équipes : on utilise un mortier de chaux naturelle, JAMAIS de ciment. Le ciment, c’est une membrane en plastique : il est rigide, imperméable, et emprisonne l’humidité dans le mur. L’hiver, ça gèle et ça le détruit. La chaux, elle, est souple et laisse le mur respirer. C’est la garantie d’une maison saine pour des décennies.

Attention ! La chaux vive est un produit corrosif. Protégez-vous impérativement : gants, lunettes, masque. On ne plaisante pas avec la sécurité.

La terre crue : Le top du confort

Construire avec la terre de son propre terrain, c’est l’acte organique ultime. C’est une technique ancestrale qui fait un retour en force pour ses qualités incroyables.

- Le pisé : On compacte de la terre humide dans des coffrages. On obtient un mur massif d’une densité folle.

Le saviez-vous ? Un mur en pisé de 50 cm d’épaisseur agit comme une climatisation naturelle. Il offre un déphasage thermique de près de 12 heures. Concrètement, ça veut dire que la chaleur écrasante de 14h n’atteindra l’intérieur de votre maison qu’à 2h du matin, quand il fait déjà frais dehors. Magique !

Le secret d’un mur en terre qui dure ? Des « bonnes bottes et un bon chapeau ». Il lui faut une base en pierre pour l’isoler de l’humidité du sol, et un large débord de toit pour le protéger de la pluie. Avec ça, il est là pour des siècles.

L’ossature bois : La reine de la souplesse

Le bois, c’est le matériau organique par excellence : renouvelable, isolant, et il permet toutes les audaces architecturales. On choisit des essences locales si possible (Douglas, châtaignier, mélèze), naturellement résistantes. Une technique que j’adore, c’est le poteau-poutre. Ça permet de créer des espaces immenses et d’ouvrir de grandes baies vitrées. Le point crucial ? Les assemblages, qui doivent permettre au bois de bouger sans créer de tensions.

La toiture végétalisée : Un écosystème sur votre tête

Plus qu’un gadget écolo, c’est une solution technique hyper performante. Mais attention, c’est un métier ! L’étanchéité doit être ABSOLUMENT parfaite (souvent en membrane EPDM, un caoutchouc très durable), posée par un spécialiste. Une fuite là-dessous, c’est une catastrophe. Ensuite, on ajoute une couche de drainage, un substrat léger spécial (pas de la terre de jardin !) et des plantes adaptées, comme les sedums.

Le résultat ? Une isolation thermique et phonique incroyable, et un soulagement pour les réseaux d’eaux de pluie. Mais attention au poids ! La structure doit être calculée pour supporter cette charge (jusqu’à 200 kg/m² gorgée d’eau). C’est l’erreur de débutant classique : vouloir verdir un toit non prévu pour.

Le nerf de la guerre : budget, équipe et entretien

Passer du rêve à la réalité, ça demande un peu de préparation. Soyons pragmatiques.

Combien ça coûte, ce petit bijou ?

C’est LA question. Soyons honnêtes : oui, un projet sur mesure avec ces techniques coûte souvent plus cher à la construction qu’un pavillon standard. La main-d’œuvre qualifiée a un prix. Mais il faut voir plus loin.

Pour vous donner une idée, voici un petit comparatif des prix au m² pour un mur (fourniture et pose, très variable selon la région !) :

- Parpaing + isolant + placo (la base) : 100€ – 150€/m²

- Ossature bois + isolant biosourcé : 250€ – 450€/m²

- Maçonnerie pierre à la chaux : 400€ – 700€/m²

- Mur en pisé (par un pro) : 450€ – 800€/m² et plus

L’investissement de départ est plus élevé, mais les économies sur les factures sont spectaculaires. Pour une maison bioclimatique bien conçue de 120m², il n’est pas rare de voir la facture de chauffage annuelle passer sous la barre des 500€, quand un pavillon classique de même taille dépasserait les 1500€.

Trouver les bons artisans : L’étape la plus importante

Ne confiez pas ce projet au premier venu. Le succès repose sur un trio : vous, l’architecte et les artisans. Pour débusquer un architecte qui s’y connaît vraiment, posez-lui ces 3 questions pièges :

- « Comment comptez-vous gérer l’étanchéité à l’air du bâtiment et comment la vérifierez-vous ? » (La bonne réponse inclut le test de la porte soufflante).

- « Quels matériaux perspirants (qui laissent passer la vapeur d’eau) préconisez-vous pour notre climat ? »

- « Au-delà de l’esthétique, comment allez-vous utiliser le terrain pour optimiser les performances énergétiques ? »

Ensuite, demandez des références d’artisans. Allez voir leurs chantiers. Un bon maçon ou un bon charpentier sera toujours fier de vous montrer son travail.

Et l’entretien dans tout ça ?

C’est une excellente question qu’on oublie souvent. La bonne nouvelle, c’est que ces maisons sont conçues pour bien vieillir.

- Murs en terre ou à la chaux : Ils vivent ! Un petit accroc ou une fissure sur un enduit se répare très facilement localement. Il suffit de surveiller que le bas des murs reste au sec.

- Bardage bois : Si vous le laissez naturel, il va griser. C’est normal, c’est sa protection. Si vous voulez garder la teinte d’origine, un coup de saturateur tous les 3 ou 4 ans suffit.

- Toiture végétalisée : C’est moins de travail qu’une pelouse ! Un ou deux passages par an pour enlever les mauvaises herbes et vérifier que le drainage n’est pas bouché, et c’est tout.

DIY : Ce que vous POUVEZ faire (et ce qu’il ne faut PAS toucher)

Vous êtes bricoleur ? Super, vous pouvez faire baisser la facture. Mais il y a des règles.

- Ce que vous pouvez tenter : les enduits de finition intérieurs (terre, chaux-chanvre), poser un bardage bois, monter des cloisons non porteuses, peindre avec des peintures naturelles.

- Ce qu’il faut laisser aux PROS ASSURÉS : TOUT ce qui est structurel (murs porteurs, pisé, charpente), les fondations, l’étanchéité du toit et l’électricité. Une erreur ici peut coûter la vie de votre maison (et beaucoup d’argent).

Un choix pour l’avenir

Après toutes ces années, ma plus grande fierté, ce n’est pas la photo dans un magazine. C’est de repasser devant une maison 10 ans plus tard. De voir comment la pierre a pris sa patine, comment le lierre a commencé à grimper sur la pergola, comment le jardin et la maison ne font plus qu’un. De savoir qu’on a bâti un lieu juste, qui respire, et qui rend les gens heureux.

Choisir cette voie, ce n’est pas la plus facile. Ça demande de la patience et de la confiance. Mais c’est décider de construire de manière plus saine, plus respectueuse et, au final, plus intelligente. C’est un dialogue avec la nature. Et franchement, c’est un dialogue passionnant.

Galerie d’inspiration

Le bois qui défie le temps : Pour un bardage qui s’intègre à la nature et vieillit bien, le bois Kebony est une alternative bluffante au teck. C’est du pin radiata traité avec un alcool furfurylique (un liquide bio-sourcé), ce qui le rend aussi durable et stable que les bois exotiques les plus durs, sans la déforestation qui va avec. Il prend une magnifique patine gris argenté avec le temps, s’harmonisant parfaitement avec un environnement forestier ou côtier.

« Une maison ne devrait jamais être sur une colline, mais lui appartenir. Colline et maison devraient vivre l’une avec l’autre, chacune plus heureuse grâce à l’autre. » – Frank Lloyd Wright

Une maison organique, est-ce forcément plus cher ?

Pas nécessairement. Si les formes complexes et les matériaux rares peuvent faire grimper la note, la philosophie de base est économe. L’orientation bioclimatique réduit drastiquement les factures d’énergie. L’utilisation de matériaux locaux et bruts (terre, paille, pierre du site) peut diminuer les coûts de transport et de transformation. L’investissement initial est souvent compensé par des économies à long terme et une plus-value immobilière indéniable due à son caractère unique.

Pensez au son. L’architecture organique ne se contente pas de flatter l’œil, elle soigne l’oreille. Un mur en pisé (terre crue) n’a pas la même résonance qu’une cloison en placo. Il absorbe les sons, créant une atmosphère feutrée et apaisante. De même, le bruit de la pluie sur une toiture végétalisée est un murmure doux, loin du tambourinement sur du métal. C’est un confort acoustique qui participe pleinement à la sensation de refuge.

- Une ventilation naturelle efficace.

- Une lumière qui change au fil des heures.

- Des matériaux qui stimulent le toucher.

Le secret ? Un design qui ne s’arrête pas aux murs, mais qui chorégraphie les flux d’air, de lumière et de vie.

Pour aller plus loin que les formes, inspirez-vous du maître mexicain de l’architecture organique, Javier Senosiain. Ses créations, comme la célèbre

L’erreur à éviter : Vouloir des courbes à tout prix. Une courbe doit avoir une fonction : suivre la topographie, optimiser une vue, fluidifier un passage. Forcer des arrondis dans un plan rectangulaire sans raison organique crée souvent des espaces perdus et des surcoûts de construction inutiles. La nature est rarement symétrique, mais elle n’est jamais gratuite.

Un mur en terre crue de 30 cm d’épaisseur peut stocker quatre fois plus de chaleur qu’un mur en parpaings de 20 cm.

C’est ce qu’on appelle l’inertie thermique. En été, le mur absorbe la chaleur de la journée et la relâche la nuit, gardant la maison fraîche. En hiver, il emmagasine la chaleur du soleil (ou d’un poêle) et la restitue lentement, réduisant les besoins en chauffage. Un principe millénaire, d’une efficacité redoutable.

Isolation : le match des fibres naturelles

Laine de bois : Issue des chutes de scieries (souvent du Douglas), elle offre une excellente isolation thermique et acoustique. Les panneaux semi-rigides type Steico Flex sont parfaits pour les murs et les toitures.

Liège expansé : Imputrescible, résistant à l’eau et aux rongeurs, c’est le champion pour l’isolation des murs enterrés ou des dalles. Un peu plus cher, mais sa durabilité est exceptionnelle.

Le choix dépendra de la zone à isoler et de l’exposition à l’humidité.

Votre maison dialogue avec son environnement ? Poussez la logique jusqu’au bout avec les finitions intérieures. Les enduits naturels sont une solution idéale.

- L’enduit à la chaux : Il laisse les murs respirer (perspirant) et assainit l’air grâce à ses propriétés antibactériennes. Sa texture, de lisse à granuleuse, capte la lumière de manière unique.

- L’enduit terre (argile) : Champion de la régulation hygrométrique, il absorbe l’excès d’humidité pour le restituer quand l’air est sec. Ses teintes naturelles créent une ambiance chaleureuse et enveloppante. Des marques comme Argilus proposent des mélanges prêts à l’emploi.

Comment entretenir une toiture végétalisée ?

Beaucoup moins qu’on ne l’imagine ! Pour un toit extensif (avec des sedums, des graminées), un ou deux passages par an suffisent. Il faut vérifier que les évacuations d’eau ne sont pas bouchées, retirer les plantes indésirables (souvent des jeunes arbres apportés par le vent) et éventuellement fertiliser légèrement au printemps. C’est moins contraignant que de tondre une pelouse !

Point important : La gestion de l’eau. Une maison organique ne se contente pas de s’abriter de la pluie, elle la célèbre et l’utilise. Pensez à des chaînes de pluie japonaises (kusari-doi) plutôt que des gouttières en PVC, à des noues paysagères pour guider le ruissellement, et bien sûr, à une cuve de récupération pour le jardin. L’eau devient un élément visible et vivant du projet.

Selon une étude de l’université de l’Oregon, la simple présence d’éléments en bois dans une pièce peut réduire l’activation du système nerveux sympathique, diminuant ainsi le stress.

Le sol est le plus grand meuble de la maison. Deux approches organiques s’opposent et se complètent :

Béton ciré : Idéal pour une continuité dedans-dehors, il est la toile de fond minérale. Parfait pour capter la chaleur solaire passive, il apporte une touche de modernité brute.

Parquet en bois massif local : Chêne, châtaignier ou frêne, il apporte chaleur, son et odeur. C’est la connexion directe à la forêt, un matériau vivant qui patine et raconte une histoire.

L’idéal ? Combiner les deux, avec du béton dans les pièces de vie ouvertes sur le jardin et du bois dans les espaces nuit, plus intimes.

Ne négligez pas la

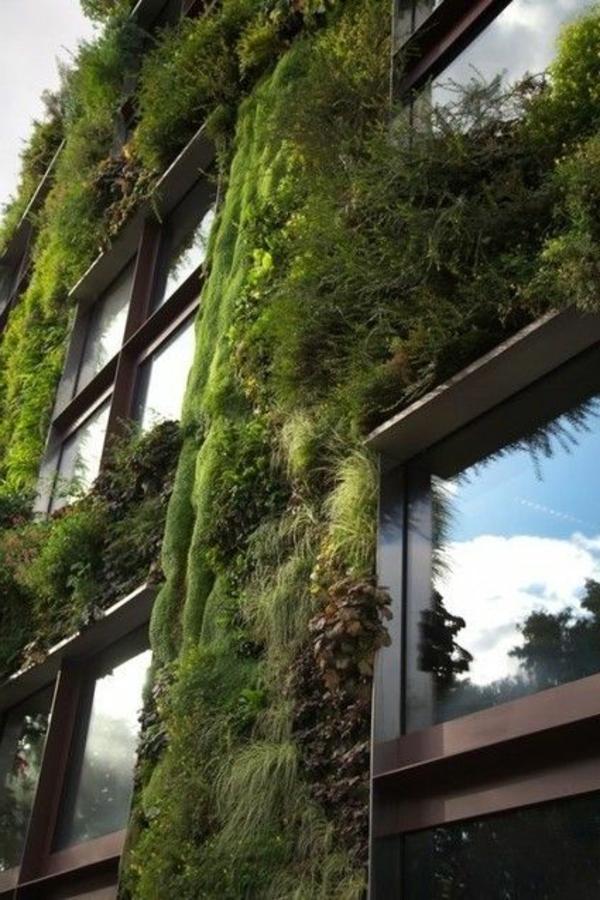

- Installez un mur végétal intérieur (des systèmes comme ceux de Vertilt sont assez simples).

- Remplacez un revêtement de sol par du jonc de mer ou du liège.

- Créez une banquette en Tadelakt (enduit à la chaux marocain) le long d’un mur.

- Choisissez des luminaires en matériaux naturels : rotin, bambou, céramique brute.

- Poncez et huilez une porte en bois pour révéler sa texture au lieu de la peindre.

Avant de dessiner, l’architecte doit devenir géologue, botaniste et météorologue. La première esquisse ne se fait pas sur une feuille blanche, mais sur un relevé topographique précis où sont indiqués :

- Les arbres remarquables à conserver.

- La nature du sol (rocheux, argileux…).

- Les vents dominants en hiver et en été.

- Les couloirs de vue à préserver ou à créer.

Des études de la NASA ont prouvé que des plantes comme le lierre du diable (Epipremnum aureum) ou la sansevieria sont capables de filtrer les polluants de l’air intérieur comme le benzène et le formaldéhyde.

L’intégration de nombreuses plantes, au-delà de l’esthétique, est une stratégie de purification active de l’air. C’est le principe même du

Dois-je posséder un immense terrain en pleine forêt ?

Non, l’architecture organique est une philosophie, pas une recette. Elle s’adapte à son contexte. Sur une petite parcelle urbaine, elle se traduira par un patio central, une toiture-terrasse végétalisée, une façade qui joue avec la lumière de la rue ou un mur mitoyen en pierre locale pour apporter de l’inertie. L’important est le dialogue avec l’environnement immédiat, quel qu’il soit.

Accepter le passage du temps : Une façade en cèdre rouge ne restera pas rouge. Elle deviendra grise. Un plan de travail en cuivre se teintera de vert-de-gris. L’architecture organique s’inspire du concept japonais de Wabi-Sabi : la beauté des choses imparfaites, impermanentes et modestes. Laissez les matériaux vivre et vieillir. Leur patine est la preuve que votre maison est en harmonie avec les éléments, pas en lutte contre eux.

- Continuité visuelle parfaite.

- Sensation d’espace décuplée.

- Estompement de la frontière entre intérieur et extérieur.

Le secret ? Un seuil de baie vitrée

Intégrer la technologie sans la voir : Une maison organique n’est pas une hutte sans confort. La domotique a sa place, mais discrètement. Les interrupteurs peuvent être des modèles affleurants de chez Lithoss, presque invisibles sur un mur en béton brut. Les enceintes peuvent être des modèles encastrés et peints de la même couleur que le mur. La technologie doit servir le confort, pas devenir le centre de l’attention.

Les bories en Provence, les trulli dans les Pouilles, les maisons-grottes en Cappadoce…

Avant même l’invention du terme

La lumière, ce matériau impalpable. C’est l’outil principal de l’architecte organicien. Une fente de lumière zénithale au-dessus d’un mur en pierre pour en révéler la texture. Une fenêtre basse pour cadrer un détail du jardin. Une ouverture en bandeau pour suivre la course du soleil. Chaque ouverture est pensée non pas comme un trou dans un mur, mais comme un pinceau qui vient peindre l’espace intérieur avec la lumière extérieure.

Avant de signer avec un architecte ou un constructeur, posez-lui ces questions clés :

- Pouvez-vous me faire visiter un de vos chantiers en cours et un autre terminé depuis plusieurs années ?

- Avec quels artisans locaux avez-vous l’habitude de travailler sur des matériaux spécifiques (terre, chaux, bois massif…) ?

- Comment gérez-vous l’intégration des études thermiques et bioclimatiques dès la première esquisse ?

- Quelle est votre expérience avec les formes non-standard et les matériaux naturels ?