Piscine Olympique : Les Secrets de Chantier que Vous Ne Devinez Jamais

Rêvez-vous d’une piscine olympique ? Découvrez ces installations époustouflantes qui allient sport et architecture incroyable.

En plongeant dans ces piscines, je ressens une connexion unique avec l'esprit sportif. Les dimensions impressionnantes et le cadre enchanteur laissent une empreinte inoubliable. Avez-vous déjà nagé dans un endroit qui vous a fait vibrer ? Chaque brasse dans ces eaux cristallines évoque des souvenirs d'efforts et de passion, un véritable appel à l'aventure aquatique.

Ça fait plus de trente ans que je traîne mes bottes sur les chantiers de piscines. J’ai commencé tout en bas de l’échelle, les mains dans le béton et la colle. Aujourd’hui, je pilote la construction de complexes aquatiques pour des collectivités. Autant vous dire que j’en ai vu, des bassins. Du petit bassin de jardin au monstre de compétition de 2,5 millions de litres. Et franchement, même après toutes ces années, le bassin de 50 mètres, celui qu’on appelle « olympique », reste un projet à part. C’est un ouvrage qui impose le respect.

Contenu de la page

- 1. Des Règles Plus Strictes qu’on ne l’Imagine

- 2. La Construction : Un Chantier de Titan

- 3. La Gestion de l’Eau : Une Usine Cachée en Coulisses

- 4. Les Équipements : La Technologie au Service de la Performance

- 5. Coûts et Sécurité : La Face Immergée de l’Iceberg

- En Une Fierté de Bâtisseur

- Galerie d’inspiration

Beaucoup de gens s’imaginent de longues lignes bleues dans une eau cristalline. La réalité, croyez-moi, est bien plus complexe. Un vrai bassin de compétition, ce n’est pas juste une grande piscine. C’est un instrument de précision, un bijou de technologie dicté par des normes incroyablement pointues. D’ailleurs, un projet de cette envergure, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Comptez facilement 2 à 3 ans entre les premiers plans et la mise en eau finale !

Alors, suivez-moi, on va passer derrière les barrières de chantier pour découvrir ce qui se cache vraiment sous la surface.

1. Des Règles Plus Strictes qu’on ne l’Imagine

On ne peut pas coller l’étiquette « olympique » sur n’importe quel grand bassin. Pour pouvoir accueillir des compétitions officielles, une piscine doit respecter à la lettre le cahier des charges de l’organisme mondial de la natation. Et ces règles sont d’une précision chirurgicale pour garantir que tous les athlètes se battent à armes égales, où qu’ils soient dans le monde.

La longueur : 50 mètres, point barre.

La dimension la plus célèbre, c’est la longueur. Elle doit faire 50,00 mètres. La tolérance est quasi inexistante : le bassin peut faire jusqu’à 1 centimètre de plus, mais il ne peut JAMAIS faire un millimètre de moins. C’est à cause du chronométrage électronique. Les plaques de touche, sur lesquelles les nageurs tapent à l’arrivée, ont une épaisseur. La longueur est donc mesurée entre les faces de ces plaques. Sans elles, le bassin doit être un poil plus long pour compenser.

Au fait, comment on mesure ça avec une telle précision ? Pas avec un mètre ruban, je vous rassure. On utilise des instruments de géomètre ultra-performants, comme des théodolites laser, pour garantir une exactitude au millimètre près.

La largeur et les couloirs

La largeur standard est de 25 mètres, ce qui permet d’installer 10 couloirs de 2,5 mètres. Lors des grandes compétitions, on utilise les 8 couloirs du milieu pour la course, et on laisse les couloirs 1 et 10 vides. Ce sont des « couloirs tampons » qui absorbent les vagues rebondissant sur les murs. Une petite astuce qui évite de désavantager les nageurs sur les lignes extérieures.

Bon à savoir : pourquoi plus profond, c’est plus rapide ?

La profondeur minimale est de 2 mètres, mais pour les nouvelles constructions, les experts recommandent fortement 3 mètres. Pourquoi ? Ce n’est pas qu’une question de sécurité. Un bassin plus profond réduit la turbulence. Quand les nageurs créent des vagues, celles-ci rebondissent sur le fond et remontent, créant une « eau dure » qui les freine. Avec plus de profondeur, le retour de vague est atténué. Résultat : un bassin plus profond est un bassin plus rapide.

L’eau et la lumière : des paramètres sous haute surveillance

La température de l’eau est maintenue entre 25 et 28 °C, un compromis idéal entre confort et performance. L’éclairage, lui, est un vrai casse-tête pour nous, constructeurs. L’intensité lumineuse au-dessus des plots de départ doit atteindre au moins 1500 lux pour que juges, caméras et athlètes aient une visibilité parfaite. C’est un détail qu’on doit intégrer dès la conception avec des ingénieurs spécialisés.

2. La Construction : Un Chantier de Titan

Construire une piscine de cette taille, c’est du génie civil pur et dur. Oubliez la piscine de votre voisin. Ici, on parle de contenir 2500 tonnes d’eau. La moindre erreur est interdite.

Tout commence par une étude de sol poussée. J’ai vu des projets prendre des mois de retard (et des centaines de milliers d’euros de surcoût) parce que le sol était instable. Il a fallu faire des fondations spéciales. C’est une dépense imprévue mais vitale.

Ensuite, la grande question : béton ou inox ? Chacun a ses fans et ses détracteurs. Pour y voir plus clair, voici un petit tableau comparatif basé sur mon expérience :

| Critère | Béton Armé | Acier Inoxydable |

|---|---|---|

| Coût initial | Plus abordable | Environ 20-30% plus cher |

| Temps de pose | Long et méticuleux | Très rapide (préfabriqué) |

| Durabilité | Excellente si bien réalisé | Exceptionnelle |

| Maintenance | Surveillance des joints époxy | Quasiment nulle sur la structure |

L’étanchéité : la hantise du constructeur

C’est LE point critique. Une fuite sur un bassin de 2500 m³ est un cauchemar. Je me souviens d’un chantier où on a passé trois semaines à traquer une micro-fuite sur un joint. On a dû vider près de 500 000 litres d’eau… une vraie galère qui a coûté une fortune en temps et en argent. C’est pourquoi on applique des enduits hydrofuges en plusieurs couches et on fait un test de mise en eau avant de poser le revêtement final.

Le revêtement le plus courant est le carrelage en grès cérame. Mais le secret, ce sont les joints. On utilise un mortier époxy, beaucoup plus cher (comptez 40-50€ le petit seau contre 10€ pour du classique) et plus difficile à poser. Il est ultra-résistant aux produits chimiques et empêche les algues de s’incruster. C’est un coup de main à prendre, et il ne faut pas traîner, car une fois durci, l’époxy, c’est du béton !

3. La Gestion de l’Eau : Une Usine Cachée en Coulisses

Une fois le contenant prêt, il faut gérer le contenu. Et 2,5 millions de litres d’eau, ça demande une véritable usine en sous-sol.

L’intégralité du volume d’eau doit être filtrée en 4 heures environ. Ça représente plus de 600 000 litres d’eau qui passent dans des filtres à sable monstrueux chaque heure ! Le local technique est un labyrinthe de tuyaux et de pompes surpuissantes. C’est bruyant, ça sent le chlore, mais c’est le poumon du complexe. D’ailleurs, rien que pour la filtration et le chauffage, une collectivité peut facilement tabler sur plus de 200 000 € de budget de fonctionnement par an. Oui, vous avez bien lu.

Vous avez déjà remarqué que l’eau déborde constamment sur les côtés ? Ce n’est pas pour faire joli. C’est un système de goulotte à débordement qui « avale » les vagues en surface. Une eau plate est une eau rapide. C’est un détail invisible mais crucial.

Enfin, le traitement. Contrairement à ce qu’on pense, une piscine qui « pue le chlore » n’est pas trop chlorée, mais mal équilibrée ! L’odeur vient des chloramines (réaction du chlore avec la sueur, etc.). Pour les combattre, on utilise des systèmes complémentaires comme des lampes UV ou de l’ozone, qui rendent l’eau plus saine et bien plus agréable.

4. Les Équipements : La Technologie au Service de la Performance

Un bassin moderne est truffé de technologies.

- Les lignes d’eau anti-vagues : Ce ne sont pas de simples flotteurs. Ce sont des turbines miniatures qui tournent sur elles-mêmes pour casser la vague et l’empêcher de déranger le voisin.

- Les murs et fonds mobiles : Dans les centres les plus modernes, on peut diviser le bassin de 50m en deux de 25m avec un mur mobile, ou faire varier la profondeur avec un fond mobile. C’est génial pour la polyvalence (aquagym le matin, compétition l’après-midi), mais c’est une mécanique de pointe qui coûte très cher à installer et à entretenir.

- Le chronométrage : Tout est automatisé. Notre boulot de constructeur, c’est de collaborer avec les grands noms du chronométrage sportif pour prévoir le passage de tous les câbles et l’intégration des capteurs dans nos murs en béton.

5. Coûts et Sécurité : La Face Immergée de l’Iceberg

Un tel projet est un investissement colossal pour une collectivité. On ne parle pas d’un produit sur catalogue. Le budget pour un centre aquatique neuf avec un bassin de 50m oscille souvent entre 15 et 30 millions d’euros, selon le niveau d’équipement.

La sécurité est partout : profondeur sous les plots, bondes de fond anti-aspiration, ventilation surpuissante pour évacuer l’air humide et chargé en chloramines, accès pour les personnes à mobilité réduite… tout est pensé pour éviter le moindre accident.

En Une Fierté de Bâtisseur

La prochaine fois que vous nagerez dans un bassin de compétition, regardez-le différemment. Pensez aux tonnes d’acier cachées dans le béton, aux kilomètres de tuyaux en sous-sol, au carreleur qui a posé des milliers de mosaïques, et au technicien qui, chaque matin, s’assure que l’eau est parfaite.

Pour un pro du bâtiment comme moi, c’est un des ouvrages les plus complexes, mais aussi l’un des plus gratifiants. C’est une immense fierté de bâtir un lieu qui va voir des enfants apprendre à nager, des passionnés s’entraîner et, qui sait, de futurs champions se révéler.

Et vous, après avoir lu tout ça, quel est le détail technique qui vous bluffe le plus ? Racontez-moi en commentaire, je suis curieux d’avoir votre avis !

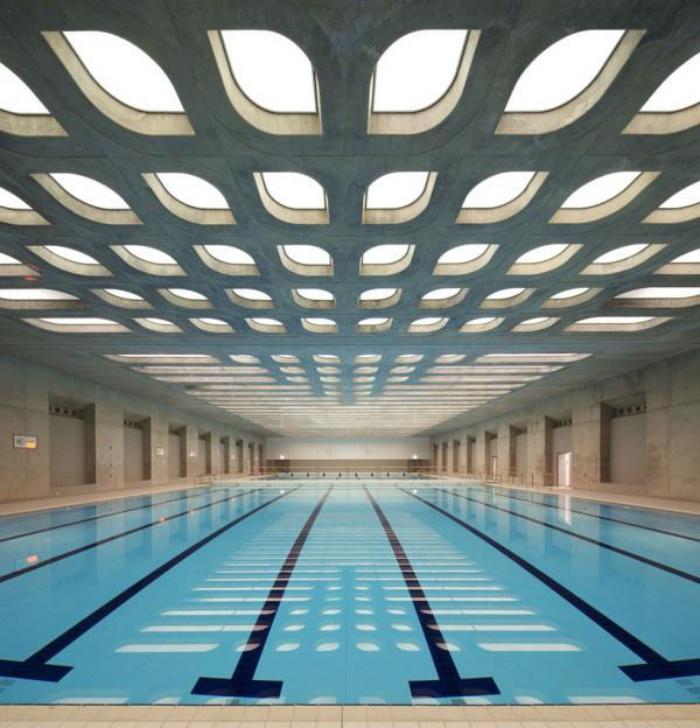

Galerie d’inspiration

Le volume d’eau d’un bassin olympique est de 2,5 millions de litres, soit l’équivalent de plus de 16 000 baignoires domestiques remplies à ras bord.

Pourquoi le carrelage des bassins de compétition est-il presque toujours bleu ?

Ce n’est pas qu’une question d’esthétique. Le bleu clair, souvent dans des teintes comme le « bleu Adriatique », offre le meilleur contraste pour que les nageurs, les juges et les caméras de télévision puissent voir distinctement les lignes noires peintes au fond. De plus, cette couleur donne une impression de propreté et de profondeur, tout en masquant moins facilement un éventuel problème au fond de l’eau qu’une couleur trop foncée.

Pour créer un bassin « rapide », l’ennemi numéro un est la vague. Les systèmes de goulottes de débordement sont conçus pour l’absorber immédiatement. L’eau qui passe par-dessus le bord tombe dans une goulotte périphérique et n’est pas renvoyée dans le bassin, offrant ainsi un plan d’eau parfaitement plat, crucial pour les performances.

Le mur mobile : la polyvalence incarnée.

Plutôt que de construire deux bassins distincts, de nombreux complexes optent pour un mur mobile. Cette cloison motorisée peut traverser la largeur du bassin de 50m pour le diviser en deux espaces de 25m, ou créer des zones de différentes tailles. Il permet d’accueillir simultanément une compétition et des cours de natation, optimisant l’usage et la rentabilité de l’infrastructure.

La technologie derrière les lignes d’eau est plus complexe qu’il n’y paraît. Elles ne servent pas qu’à délimiter les couloirs :

- Technologie anti-vagues : Des disques à turbine tournent sur eux-mêmes pour dissiper l’énergie des vagues créées par les nageurs.

- Matériaux : Fabriquées en polypropylène traité anti-UV, elles résistent au chlore et au soleil.

- Tension : Un système de cliquet permet de les tendre parfaitement pour une efficacité maximale. Les lignes flottantes de la marque Malmsten sont une référence utilisée dans la plupart des grands championnats.

Plot de départ A : Classique, en béton carrelé.

Plot de départ B : Moderne, type Omega OSB11, avec cale-pieds réglable (« kicktail »).

Le modèle B est aujourd’hui la norme en compétition. Il permet aux nageurs de dos et de brasse d’avoir une poussée bien plus explosive, un détail qui peut faire gagner de précieux dixièmes de seconde.

Selon les estimations, le coût de construction d’un centre aquatique aux normes olympiques se situe entre 30 et 60 millions d’euros, voire plus.

Ce chiffre colossal ne couvre pas seulement le bassin. Il inclut le bâtiment (souvent une prouesse architecturale), les systèmes de traitement d’air et d’eau ultra-performants, les gradins, les vestiaires, et toutes les technologies annexes nécessaires à l’homologation.

- Une eau cristalline, même à 50 mètres de distance.

- Une désinfection puissante sans l’odeur piquante du chlore.

- Moins d’irritation pour les yeux et la peau des athlètes.

Le secret ? L’association de plusieurs technologies de traitement. De plus en plus de bassins combinent une filtration classique à une désinfection à l’ozone ou aux UV, qui détruisent les chloramines (responsables de l’odeur et des irritations) et réduisent la quantité de chlore nécessaire.

Erreur de débutant : Négliger la qualité de l’air. L’humidité et les sous-produits du chlore (chloramines) peuvent stagner au-dessus de l’eau, provoquant des difficultés respiratoires chez les nageurs. Un système de déshumidification et de ventilation CVC de pointe, conçu par des spécialistes comme Dectron ou PoolPak, est aussi vital que le système de filtration de l’eau.

Le fameux « Water Cube » des JO de Pékin en 2008 n’est pas qu’un effet de style. Sa façade est composée de coussins en ETFE (éthylène tétrafluoroéthylène), un polymère plastique. Cette structure permet de capter la chaleur solaire pour chauffer l’eau et l’intérieur du bâtiment, réduisant les coûts énergétiques de près de 30%.

Comment garantit-on une température constante à 26°C dans 2 500 m³ d’eau ?

Le défi est immense. L’eau est chauffée via des échangeurs de chaleur à plaques, souvent couplés à des pompes à chaleur ou à des systèmes de récupération d’énergie. Des sondes thermiques réparties dans le bassin et le circuit hydraulique communiquent en temps réel avec une GTC (Gestion Technique Centralisée) qui ajuste la production de chaleur au dixième de degré près.

Focus Matériau : Les bassins préfabriqués en panneaux d’acier inoxydable de la société italienne Myrtha Pools ont révolutionné le secteur. Plus rapides à monter qu’un bassin en béton, ils offrent une étanchéité parfaite et une précision millimétrique, ce qui explique leur présence dans de nombreuses enceintes olympiques récentes.

- Une profondeur de 1,20 m pour l’aquagym.

- Une profondeur de 3 m pour la natation synchronisée.

- Une mise à niveau avec la plage pour couvrir le bassin.

C’est la magie du plancher mobile. Grâce à un système de flottaison ou de vérins hydrauliques, le fond du bassin peut monter ou descendre, rendant l’infrastructure incroyablement polyvalente et adaptable à tous les publics.

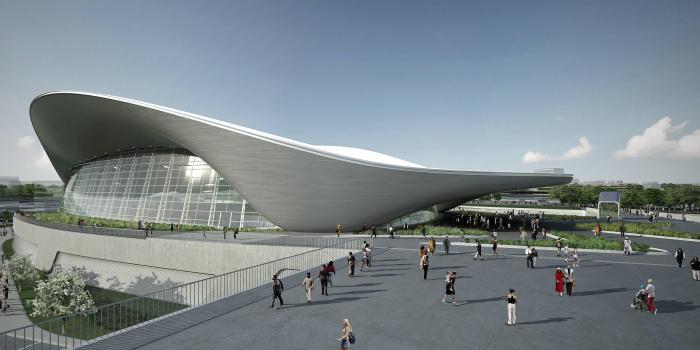

L’acoustique d’un centre aquatique est un véritable casse-tête pour les architectes. Les grandes surfaces lisses (eau, carrelage, baies vitrées) créent une réverbération énorme. Pour éviter un brouhaha insupportable, des matériaux absorbants sont intégrés au plafond et sur les murs, comme des panneaux en laine de roche perforée ou des structures en bois ajouré, à l’image du plafond du London Aquatics Centre de Zaha Hadid.

La profondeur minimale d’un bassin olympique est de 2 mètres sur toute sa longueur. La FINA (Fédération Internationale de Natation) recommande même 3 mètres pour les Jeux Olympiques et Championnats du Monde afin de limiter les turbulences de retour.

Le chronométrage officiel, assuré par des marques comme Omega, repose sur une triple sécurité :

- Les plaques de touche : d’une épaisseur de 1 cm, elles enregistrent le contact du nageur à l’arrivée.

- Les caméras : des caméras à haute vitesse filment les arrivées et servent de recours.

- Le chronomètre manuel : des juges conservent un chronométrage manuel en cas de défaillance technique majeure.

Bassin en béton : Construction traditionnelle, robuste et durable, mais chantier long et complexe avec des risques de microfissures.

Bassin en inox/modulaire : Montage rapide, précision dimensionnelle, étanchéité parfaite, mais coût initial potentiellement plus élevé.

Le choix dépend souvent du calendrier du projet et des contraintes du site.

Un éclairage réussi est crucial. Il doit être puissant pour les retransmissions TV (plus de 1500 lux), mais ne doit jamais éblouir les nageurs, notamment en dos. La solution la plus courante est un éclairage indirect, où de puissants projecteurs sont dirigés vers le plafond ou des réflecteurs qui diffusent une lumière homogène sur le plan d’eau.

Un bassin de 50m perd en moyenne 3 000 litres d’eau par jour par simple évaporation.

Pour limiter ce gaspillage et la facture énergétique, la plupart des piscines publiques utilisent des couvertures thermiques durant les heures de fermeture. Elles peuvent réduire l’évaporation de plus de 90%.

Le saviez-vous ? Les carrelages utilisés ne sont pas standards. Des fabricants comme Agrob Buchtal développent des céramiques spéciales pour les piscines de compétition. Les plages et les plots de départ ont une finition antidérapante (classée C), tandis que le carrelage du bassin est parfaitement lisse pour ne pas irriter la peau des nageurs.

Qu’y a-t-il sous les plots de départ ?

Un véritable concentré de technologie ! On y trouve le câblage pour le système de détection de faux départ, qui mesure la pression exercée par les pieds du nageur, ainsi que des haut-parleurs intégrés pour que chaque athlète entende le signal de départ exactement au même moment.

Le parcours d’une goutte d’eau est un cycle perpétuel. Elle est aspirée par les goulottes, passe par un pré-filtre, est propulsée par de puissantes pompes vers des filtres à sable ou à diatomées, traverse un échangeur de chaleur, reçoit une injection précise de produits de traitement, avant d’être réinjectée dans le bassin par des buses de fond. Un cycle complet prend environ 4 heures.

- Une tolérance dimensionnelle plus stricte.

- Un système de chronométrage homologué intégré.

- Des plots de départ et des lignes d’eau conformes aux normes FINA.

La différence entre un grand bassin de 50m et un bassin de compétition ? C’est un ensemble de détails techniques qui permettent l’homologation officielle pour des records.

Au-delà du béton et de l’acier, l’architecture d’un centre aquatique est une signature. L’ondulation du toit du London Aquatics Centre, conçu par Zaha Hadid, évoque le mouvement d’une vague. C’est la preuve qu’un ouvrage technique peut aussi être une œuvre d’art qui inspire à la fois les athlètes et les spectateurs.

Point crucial : Le renouvellement de l’eau. La réglementation impose un apport d’eau neuve d’au moins 30 litres par jour et par baigneur. Pour un complexe accueillant des centaines de personnes, cela représente des milliers de litres à ajouter et à chauffer quotidiennement, un poste de dépense et un enjeu écologique majeurs.