Organiser son potager : Le guide pour réussir vos semis et avoir des récoltes toute l’année

Vous rêvez d’un potager florissant ? Découvrez les clés pour réussir vos semis et récolter des légumes savoureux toute l’année.

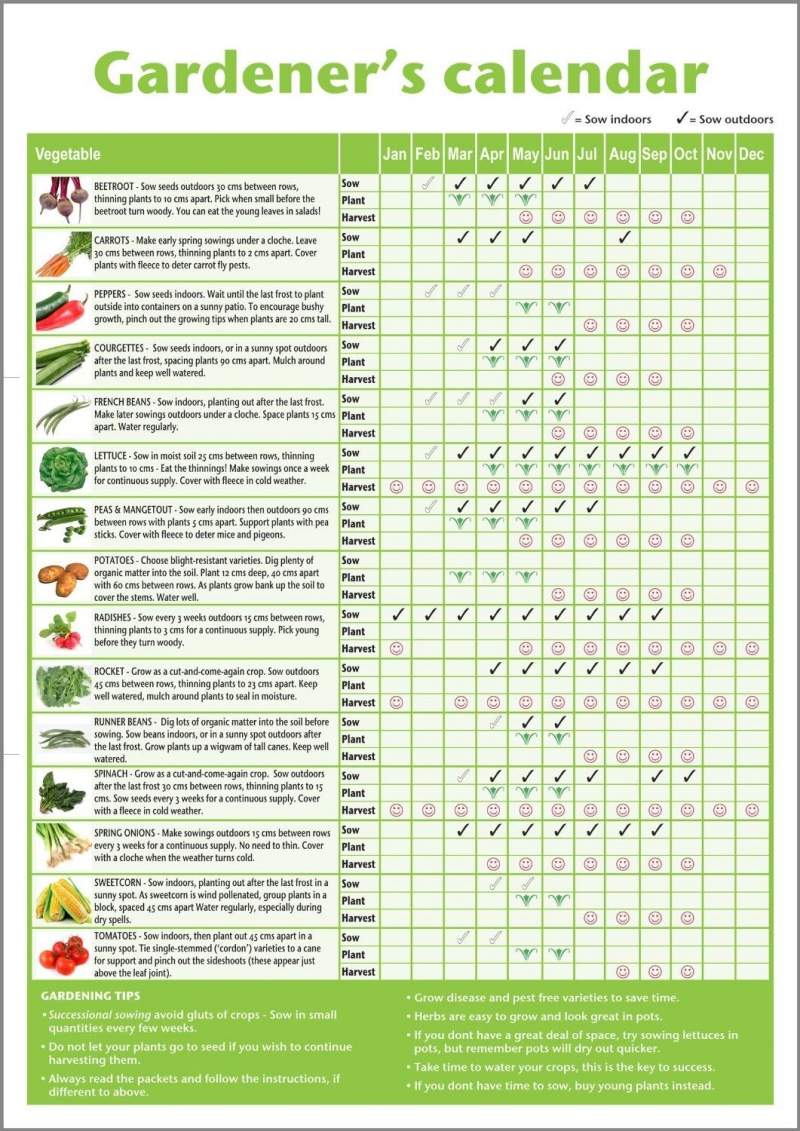

En tant qu'amateur de jardinage, je me souviens de mes premiers semis, l'excitation mêlée à l'inquiétude. Chaque graine est une promesse, mais saviez-vous que le mois de février est le moment idéal pour commencer ? Avec le bon calendrier et quelques astuces, vous pouvez transformer votre espace en un véritable havre de légumes.

J’ai planté mes premières graines il y a plus de trente ans. J’avais un petit bout de jardin, un enthousiasme débordant et un sachet de graines de radis. Franchement ? J’ai tout balancé d’un coup, beaucoup trop serré, et au mauvais moment. Le résultat a été… mémorable. Quelques feuilles chétives et pas un seul radis à se mettre sous la dent. Cette claque a été ma meilleure leçon : le jardinage n’est pas une course, c’est une discussion avec la terre. Et le calendrier des semis, c’est un peu notre dictionnaire commun.

Contenu de la page

Beaucoup de gens voient ce calendrier comme un règlement militaire. Pour moi, c’est une partition de musique. Les légumes sont les notes, et le tempo est donné par les saisons, votre sol et le microclimat de votre jardin. Mon but ici n’est pas de vous donner un plan rigide à suivre bêtement. C’est de vous aider à déchiffrer la musique de votre propre potager. Je vais partager mon expérience, mes techniques et, surtout, les erreurs qui m’ont le plus appris. Car un potager qui donne, c’est d’abord un potager qu’on a pris le temps de comprendre.

Les bases : Observer avant de planter

Avant même de rêver à vos futures tomates, il faut connaître votre terrain de jeu. Un bon jardinier est avant tout un excellent observateur. C’est toute la différence entre suivre une recette et savoir cuisiner. Les dates sur un sachet ne veulent rien dire sans le contexte.

Votre terre, votre meilleure alliée

Tout part de votre sol. Il peut être lourd et argileux, léger et sableux, ou le rêve de tout jardinier : limoneux. Pas besoin d’un kit d’analyse de laboratoire à 50€ pour avoir une première idée. Prenez une poignée de terre un peu humide et serrez le poing.

- Ça forme une boule compacte, un peu collante ? C’est une terre argileuse. Super pour retenir l’eau et les nutriments, mais elle peut être pénible à travailler et met du temps à se réchauffer au printemps.

- Ça s’effrite et ne tient pas du tout ? C’est une terre sableuse. Facile à travailler, elle se réchauffe vite, mais l’eau et les nutriments filent à toute vitesse. Il faudra nourrir, nourrir, nourrir.

- Ça forme une boule qui se fissure gentiment quand on la touche ? Bingo. C’est une terre limoneuse, l’équilibre parfait.

Ce simple test vous donne déjà des pistes énormes. Une terre argileuse va adorer recevoir du compost pour s’alléger. Une terre sableuse aura besoin de matière organique en continu pour mieux retenir l’eau. D’ailleurs, il y a aussi l’odeur. Une bonne terre vivante, ça sent l’humus, le champignon, la forêt après la pluie. C’est un excellent signe de santé.

Le microclimat de votre jardin

Oubliez la météo nationale, chaque jardin a ses propres caprices. Passez un peu de temps à observer le trajet du soleil. Repérez les zones qui reçoivent plus de 6 heures de lumière directe : c’est le secteur VIP pour les légumes-fruits comme les tomates ou les poivrons. Les coins un peu plus à l’ombre ? Parfaits pour les salades ou les épinards qui grillent en plein cagnard.

Identifiez aussi les couloirs de vent ou ce petit coin où le gel semble s’accrocher plus longtemps au printemps. J’ai un vieux mur en pierre dans mon potager ; il emmagasine la chaleur la journée et la relâche la nuit. Mes herbes aromatiques plantées à côté ont toujours une ou deux semaines d’avance sur les autres. Connaître ces détails, c’est ça qui vous permettra d’adapter n’importe quel calendrier à votre réalité.

Le kit de départ du semeur (sans se ruiner)

Avant de se lancer, parlons matériel. On peut vite se laisser tenter par des gadgets, mais l’essentiel ne coûte pas si cher.

Voici le kit de base pour démarrer vos semis à l’intérieur :

- Des contenants : Des godets en plastique, c’est bien. Mais honnêtement, des pots de yaourt ou des rouleaux de papier toilette font parfaitement l’affaire ! L’important, c’est de percer des trous au fond pour le drainage. (Coût : 0€ en mode récup’).

- Un bon terreau à semis : N’utilisez SURTOUT PAS la terre du jardin. Elle est trop dense et pleine de pathogènes. Un sac de terreau spécial semis coûte environ 8€ à 12€ en jardinerie et c’est un investissement qui change tout.

- Un pulvérisateur : Pour arroser les semis en douceur sans les noyer. Vous en trouverez pour 2€ ou 3€ partout.

- L’éclairage (l’option qui fait la différence) : Un rebord de fenêtre peut suffire, mais les jeunes plants ont tendance à filer vers la lumière et à devenir tout fins et fragiles. Pour des plants trapus, une rampe LED horticole, même basique (on en trouve dès 30€ en ligne), placée à 10-15 cm des plants, est un vrai game-changer.

- Le petit plus pour les frileux : Un tapis chauffant (environ 25-30€) sous vos semis de poivrons ou d’aubergines garantit une germination rapide et uniforme. C’est un confort, pas une obligation, mais ça évite bien des déceptions.

Les techniques : Comment bien semer ?

Il y a deux grandes écoles : démarrer au chaud à l’intérieur, ou semer directement dehors. Le choix dépend du légume et de la saison.

Le semis sous abri : pour prendre de l’avance

C’est la technique pour les légumes d’été (tomates, poivrons…) qui ont besoin de plusieurs semaines de croissance au chaud avant d’être plantés dehors. Ma recette de terreau perso, affinée avec le temps ? C’est simple : un tiers de compost bien mûr (pour la nourriture), un tiers de fibre de coco (pour retenir l’eau) et un tiers de vermiculite (pour l’aération). Le tout bien mélangé, et vous avez un substrat parfait. Petit conseil de pro : pour éviter la « fonte des semis » (un champignon qui tue les plantules), on peut stériliser ce mélange au four, 30 minutes à 90°C. C’est une étape en plus, mais ça sauve des vies (de plantes) !

Attention à l’arrosage ! L’erreur de débutant, c’est de trop arroser. J’arrose toujours par le bas : je place mes godets percés dans un plateau, je remplis le plateau avec un peu d’eau, et je laisse la terre absorber ce dont elle a besoin. Pas de feuilles mouillées, pas de terre tassée.

Le semis en pleine terre : au rythme des saisons

Quand la terre est prête, on y va. Comment savoir ? Prenez une motte de terre, levez-la à hauteur de taille et laissez-la tomber. Si elle s’éclate en miettes, c’est bon signe. Si elle retombe en un bloc compact, elle est encore trop humide, patience.

- En ligne : Idéal pour les carottes, radis, panais. On trace un sillon de 1 à 2 cm de profondeur, on sème le plus clair possible, et on recouvre de terre fine. Astuce pour les carottes : mélangez les graines avec un peu de sable pour mieux les espacer.

- En poquets : Pour les grosses graines (courges, haricots, concombres). On fait un petit trou de 2-3 cm, on y met 2 ou 3 graines, et on ne gardera que le plus beau plant.

Vient ensuite l’étape qui brise le cœur du débutant : l’éclaircissage. Il faut enlever les plants en trop pour laisser de la place aux autres. Oui, c’est dur. Mais croyez-moi, deux carottes qui luttent pour la même place ne donneront que deux brindilles. Un seul plant à l’aise donnera une belle et grosse carotte. La première année, je n’avais pas osé. Résultat : une forêt de feuilles de betteraves et… des racines de la taille d’une bille. Leçon apprise ! Bon à savoir : les jeunes pousses de betteraves ou de navets que vous arrachez sont délicieuses en salade.

Mon calendrier de jardinier, saison après saison

Voici mon rythme annuel. Adaptez-le ! J’habite dans une région au climat tempéré où ça peut geler jusqu’à début mai. Fiez-vous à votre observation plus qu’à mes dates.

Fin d’hiver (Janvier – Février) : On prépare les coulisses

Le jardin pionce, mais le jardinier s’active. C’est le moment de dessiner le plan du potager, en pensant à la rotation des cultures. Je commande mes graines chez des semenciers de confiance qui proposent des variétés anciennes ou bio. Fin février, c’est le top départ des semis au chaud.

Ceux qui ont besoin de temps : Poivrons, piments et aubergines. Ils sont lents à démarrer. Je les sème sur un tapis chauffant pour maintenir une température de 25°C. Sans ça, la germination peut être un vrai test de patience.

Attention ! L’erreur classique est de semer ses tomates trop tôt. Une tomate semée mi-mars, avec plus de lumière naturelle, rattrapera et dépassera toujours une tomate semée fin janvier qui aura végété et filé par manque de lumière.

Début du Printemps (Mars – Avril) : Le grand réveil

À l’intérieur, c’est le moment des tomates (mi-mars, c’est parfait), du basilic, et des courges/courgettes (pas avant mi-avril, ça pousse TROP vite !).

Dehors, dès que le sol n’est plus gelé, on s’y met :

- Pois et fèves : Ils n’ont pas peur du froid. Je les fais pré-germer dans du papier absorbant humide pour un taux de réussite de quasi 100%.

- Carottes, radis, épinards, roquette : On peut commencer les premiers semis en ligne.

- Pommes de terre : Fin mars ou début avril, on met en terre les tubercules qui ont déjà commencé à germer.

Fin du Printemps (Mai – Juin) : La grande migration

C’est le mois le plus intense. Après le fameux cap de la mi-mai, quand les risques de grosses gelées sont passés, on peut tout planter. Mais avant ça, une étape CRUCIALE : l’acclimatation. On ne passe pas un plant de l’intérieur douillet au plein soleil. Pendant une semaine, je sors mes plants dehors : 1h à l’ombre le premier jour, puis 2h… et progressivement au soleil. C’est un peu fastidieux, mais ça évite de griller tous vos efforts.

On plante enfin les tomates, poivrons, courges… J’ajoute toujours une poignée de compost au fond du trou. C’est aussi le moment de semer les haricots directement en terre. Et surtout, on continue de semer des radis et des salades toutes les 2-3 semaines pour étaler les récoltes et ne pas se retrouver avec 40 laitues à manger en même temps.

Été (Juillet – Août) : Préparer l’automne

Ne vous arrêtez pas de semer ! C’est maintenant qu’on prépare les récoltes d’automne. C’est le moment pour les navets, les carottes de conservation, le fenouil et les laitues d’hiver comme la mâche. Le défi, c’est le sol sec. Mon astuce : après avoir semé, je couvre le rang avec une planche en bois. Ça garde l’humidité et la fraîcheur. Je l’enlève dès que les premières pousses sortent.

Automne (Septembre – Octobre) : Les derniers semis

Le rythme se calme. On peut encore semer de la mâche et des épinards. C’est surtout le moment idéal pour planter l’ail, les oignons et les échalotes qui passeront l’hiver en terre. L’ail planté à l’automne est souvent bien plus gros que celui planté au printemps. Et dès qu’une parcelle se libère, je sème un engrais vert (phacélie, moutarde…). C’est comme offrir une couverture et un repas à votre sol pour l’hiver. Il vous le rendra au centuple.

La stratégie gagnante : Rotation et associations

La règle d’or, c’est de ne jamais cultiver la même famille de légumes au même endroit deux ans de suite. Ça prévient l’épuisement du sol et l’installation des maladies. Ma rotation est simple et se fait sur 4 ans : je fais tourner les légumes-grains (pois, haricots), puis les légumes-feuilles (salades, choux), puis les légumes-fruits (tomates, courgettes) et enfin les légumes-racines (carottes, navets). Imaginez votre potager divisé en 4 zones, et chaque année, chaque groupe de légumes déménage dans la zone suivante.

Pour les associations, l’idée est de mixer. L’odeur du poireau perturbe la mouche de la carotte, et inversement. Mais la meilleure association, c’est la diversité : un joyeux bazar de légumes, de fleurs et d’herbes aromatiques est toujours plus résistant qu’un rang militaire de salades.

Quelques derniers conseils pour la route

Soyez prudent. La bactérie du tétanos vit dans la terre, donc assurez-vous que votre vaccin est à jour et portez des gants, surtout si vous avez des petites coupures. De plus, si vous utilisez du fumier ou du compost du commerce, privilégiez les produits portant une norme de qualité reconnue, pour éviter les résidus de produits chimiques qui peuvent être dévastateurs.

Enfin, rappelez-vous que ce guide est une base. Le meilleur calendrier de semis au monde sera celui que vous créerez vous-même. Prenez un petit carnet et notez tout : vos dates de semis, vos réussites, vos ratages. Au bout de quelques années, ce carnet sera votre bien le plus précieux. Le potager nous apprend la patience et l’humilité. On ne contrôle pas tout, et c’est ça qui est beau. J’espère que cette conversation avec la nature vous apportera autant de joie qu’à moi.

Galerie d’inspiration

Vos semis réussissent à merveille en intérieur, mais meurent une fois plantés au jardin ?

Le coupable est souvent le choc thermique et lumineux. La solution s’appelle l’acclimatation. C’est un passage obligé pour endurcir vos jeunes plants avant de les confier à la pleine terre. Commencez une à deux semaines avant la date de plantation prévue. Sortez vos godets quelques heures par jour dans un endroit abrité du vent et du soleil direct. Augmentez progressivement la durée d’exposition et l’ensoleillement. Cette transition douce évite de brûler le feuillage et de stresser les racines, assurant une reprise vigoureuse et des récoltes bien plus généreuses.

L’association des « Trois Sœurs » — maïs, haricot grimpant et courge — est une technique de compagnonnage utilisée depuis des siècles par les peuples amérindiens.

Ce n’est pas un simple folklore, mais une véritable symbiose végétale. Le maïs sert de tuteur naturel au haricot. Le haricot, comme toutes les légumineuses, fixe l’azote de l’air dans le sol, nourrissant ainsi le maïs et la courge, très gourmands. Enfin, la courge, avec ses larges feuilles, couvre le sol, limitant les mauvaises herbes et gardant une précieuse humidité. C’est l’exemple parfait d’un potager qui fonctionne comme un écosystème autonome, où chaque plante aide les autres à prospérer.

Terreau pour semis classique : Souvent à base de tourbe, il est très fin, léger et retient bien l’humidité. Des marques comme Vilmorin ou Fertiligène proposent des mélanges enrichis, parfaits pour un démarrage rapide des graines les plus communes.

Fibre de coco compressée : L’alternative écologique. Réhydratée, elle offre une aération exceptionnelle des racines, évitant la pourriture. Idéale pour les semis sensibles à l’excès d’eau. On la trouve souvent sous forme de briques compactes, faciles à stocker.

Pour débuter, un terreau de qualité est une valeur sûre. Pour aller plus loin, expérimentez avec un mélange 50/50 des deux pour combiner rétention d’eau et aération.