Construire un musée aujourd’hui : les secrets d’un lieu qui vit vraiment

Redécouvrez votre ville à travers les musées ! Ces espaces culturels ne sont plus seulement des collections, mais des véritables moteurs de vie urbaine.

L'architecture des musées transcende la simple exposition d'œuvres d'art. En tant qu'architecte, j'ai toujours été fascinée par leur pouvoir d'attraction. Prenons l'exemple du Guggenheim à Bilbao. Ce chef-d'œuvre de Frank Gehry a non seulement redynamisé la ville, mais a aussi créé un nouveau dialogue entre le passé et le présent. Les musées d'aujourd'hui ne sont pas que des lieux de culture, ils sont le reflet d'une identité urbaine en pleine évolution.

D’un simple coffre-fort à un véritable cœur de quartier

Quand j’ai débuté dans ce métier, un musée, franchement, c’était assez simple. On nous demandait de construire une belle boîte, un écrin sécurisé pour protéger des œuvres d’art. Notre mission se résumait aux murs, à la lumière et à la sécurité. Les mots-clés étaient « conservation préventive », « circulation des visiteurs », « cimaises blanches ». L’idée qu’un bâtiment, à lui seul, puisse réveiller une ville entière nous semblait… un peu folle.

Contenu de la page

On construisait des contenants, pas des catalyseurs. Je me souviens encore de discussions avec des maîtres d’ouvrage qui nous disaient : « Faites-nous quelque chose de fonctionnel et de digne. Le reste, c’est l’affaire des artistes. »

Et puis un projet spectaculaire en Espagne a tout changé. D’un coup, tous les élus voulaient leur bâtiment-signature, leur monument capable de transformer l’image de leur ville. Une véritable frénésie de projets flamboyants a vu le jour. Beaucoup se sont plantés. Pourquoi ? Parce qu’ils ont copié la forme, le geste architectural impressionnant, mais ils ont oublié le fond. Ils ont commandé une sculpture habitable en oubliant de la brancher sur la vie de la cité.

Après des années de pratique, des dizaines de concours et quelques chantiers marquants, j’ai compris une chose essentielle. Un musée qui réussit n’est pas un objet qu’on pose sur un terrain. C’est un projet profondément humain, qui commence bien avant le premier coup de crayon.

1. Les fondations du projet : bien plus qu’une question de béton

Le succès ou l’échec d’un grand équipement culturel se joue des années avant la pose de la première pierre. Tout part d’un document que les jeunes architectes ont tendance à survoler : le programme.

La vraie pierre angulaire : un cahier des charges qui a une âme

Un bon programme, ce n’est pas une simple liste de pièces avec leurs mètres carrés. C’est le récit d’une ambition. J’ai eu la chance de travailler sur un projet de musée de société dont le programme était le fruit de deux ans de concertation. Il impliquait la mairie, les futurs conservateurs, des historiens locaux, des assos de quartier et même des commerçants. Il ne disait pas « nous voulons une salle d’expo de 500 m² ». Non. Il disait : « nous voulons un espace où les anciens ouvriers de l’industrie textile pourront venir montrer à leurs petits-enfants comment fonctionnait le métier à tisser ». Vous voyez la différence ? Ça donne une âme au projet avant même qu’il ait une forme.

Mon rôle, c’est de traduire ça en espace, en lumière. Mais si l’ambition est floue, le bâtiment le sera aussi. Un projet lancé sur une simple volonté politique, sans ce travail de fond, est presque toujours une déception annoncée.

Bon à savoir : Ce travail de programmation et de concertation peut facilement prendre 1 à 2 ans. C’est long, mais c’est le meilleur investissement possible pour la suite.

Lire la ville avant de la construire

Le choix du lieu n’est jamais anodin. Il faut se transformer en détective. Pour un projet dans une ancienne ville industrielle, mon équipe et moi avons passé des semaines sur le terrain. Pas juste pour faire des relevés topographiques. On a observé les gens. Par où passent-ils ? Où s’assoient-ils pour papoter ? Quels sont les chemins à l’ombre en été ? C’est ce qu’on appelle l’étude des flux. Un musée doit s’insérer dans cette chorégraphie du quotidien, pas lui tourner le dos.

L’analyse technique est tout aussi vitale. J’ai vu un projet magnifique sur le papier être mis en péril par la géotechnique. Les sondages du sol, faits à la va-vite, avaient raté une ancienne nappe phréatique. Au moment de creuser… surprise ! Résultat : près d’un million d’euros de surcoût pour des fondations spéciales. Sur un budget global de 30 millions, ça fait mal. Une somme qui a été rognée sur les finitions. Une erreur évitable avec une étude de sol complète au départ, qui coûte peut-être 20 000 €, mais qui est une sacrée assurance.

La concertation : un investissement, pas une contrainte

Certains collègues voient la concertation avec les habitants comme une perte de temps. Je pense que c’est tout l’inverse. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça va des réunions publiques un peu animées aux ateliers créatifs avec des post-it, en passant par des balades de quartier pour identifier ce qui coince. Le but est simple : faire parler les gens AVANT que les grues n’arrivent. On écoute les craintes (le bruit, le parking, les touristes…). Parfois, il suffit de déplacer une entrée de livraison ou de préserver un vieil arbre pour que le projet soit accepté, et même adopté.

2. Le geste architectural : entre l’icône et la réalité

Une fois le projet bien défini, la conception peut commencer. C’est la partie la plus visible, mais elle doit toujours servir une vision, et non l’inverse.

L’icône et son écosystème

Tout le monde a en tête l’exemple de ce fameux musée espagnol aux courbes de titane. C’est devenu un symbole mondial. Mais ce qu’on oublie souvent de dire, c’est que le bâtiment n’était que la locomotive d’un plan de revitalisation urbaine colossal. Ce plan incluait le nettoyage des berges du fleuve, un nouveau métro conçu par un cabinet de renom et de nouveaux ponts. Vouloir reproduire cet « effet » en construisant juste un bâtiment spectaculaire, c’est comme vouloir faire voler une fusée sans carburant.

La réhabilitation intelligente : la force du passé

À l’opposé du geste neuf, il y a la réhabilitation intelligente. Pensez à cette ancienne centrale électrique au bord d’un grand fleuve européen, transformée en musée d’art moderne. Le génie des architectes a été de conserver l’âme industrielle du lieu. Ils n’ont rien effacé. Au contraire, ils ont magnifié l’existant. L’immense hall des turbines est devenu une place publique couverte, une rue intérieure où l’on peut flâner sans même acheter de billet. La contrainte du bâtiment existant est devenue sa plus grande force.

Pour y voir plus clair, voici une petite comparaison :

- Le Geste Iconique (type Espagne)

- Point de départ : Souvent une friche industrielle, page blanche.

- Geste architectural : Création d’une forme neuve, sculpturale, spectaculaire.

- Impact : Effet locomotive, symbole international, mais risque d’être déconnecté si le projet urbain ne suit pas.

- La Réhabilitation Intelligente (type centrale électrique)

- Point de départ : Un bâtiment existant, chargé d’histoire.

- Geste architectural : Dialogue avec l’existant, magnifier les contraintes.

- Impact : Ancrage immédiat dans l’histoire de la ville, création d’un lieu de vie authentique.

- Le titane pour sa légèreté et ses reflets changeants (Guggenheim Bilbao).

- Le béton auto-plaçant (BAP) pour ses finitions parfaites et sa capacité à épouser des formes complexes (Mucem, Marseille).

- Le verre structurel pour une transparence maximale, souvent avec des traitements anti-UV spécifiques comme ceux de Saint-Gobain Glass (Fondation Louis Vuitton).

- Filtrage UV : Des films invisibles ou des vitrages feuilletés spéciaux bloquent jusqu’à 99,9 % des rayons ultraviolets.

- Contrôle de l’intensité : Des systèmes de brise-soleil motorisés, des stores occultants ou des toitures en sheds (dents de scie) orientées au nord permettent de capter une lumière douce et indirecte, idéale pour la conservation.

- Une âme et une histoire déjà présentes.

- Des volumes intérieurs souvent spectaculaires et atypiques.

- Un coût de structure généralement inférieur à une construction neuve.

- Une lisibilité immédiate depuis la rue.

- Un seuil accueillant, qui ne soit pas intimidant.

- Une transition fluide vers l’accueil et la billetterie.

Quand la forme prend le dessus

Attention, l’architecture doit rester au service des œuvres. Parfois, un geste trop fort devient un obstacle. Je pense à ce musée mémorial en Allemagne, dont l’architecture déconstruite est d’une puissance émotionnelle incroyable. Mais pour les conservateurs, c’est un casse-tête. Comment accrocher un tableau sur un mur penché ? Comment éclairer une salle aux angles impossibles ? C’est un défi permanent. Il faut trouver cet équilibre délicat entre l’expression et la fonction.

3. La mécanique invisible du bâtiment

Un musée, c’est une machine de haute précision. Sa réussite repose sur des milliers de détails techniques que le public ne verra jamais.

Structure et matériaux : l’ossature du projet

Le choix de la structure n’est jamais anodin. L’acier permet des courbes folles et des porte-à-faux impressionnants. Le béton massif, lui, a une excellente inertie thermique, ce qui aide à stabiliser la température (un atout pour la conservation). Dans un autre projet marquant en France, une charpente spectaculaire en bois lamellé-collé a été utilisée, non seulement pour son côté écologique mais aussi pour la chaleur et la texture qu’elle apporte. Petit conseil : méfiez-vous des matériaux trop rares ou importés. J’ai vu des chantiers bloqués des mois à cause de problèmes d’approvisionnement.

Côté budget : Il faut avoir en tête qu’un musée neuf de ce type peut coûter entre 4 000€ et plus de 8 000€ par mètre carré. Une réhabilitation complexe peut s’approcher de ces coûts.

Le cœur du réacteur : climat et conservation

C’est ici que l’on travaille main dans la main avec les ingénieurs. Les normes de conservation sont drastiques : une température stable autour de 20°C et une humidité relative de 50%. Maintenir ça 24/7, c’est un défi technique énorme. Le système de climatisation (CVC) est le poumon du musée. Il doit être performant, silencieux et invisible.

Le saviez-vous ? Maintenir ces conditions parfaites dans un musée de taille moyenne peut consommer autant d’énergie qu’une centaine de foyers. L’enjeu écologique et financier est donc colossal.

Sécurité et accessibilité : les non-négociables

Un musée est un Établissement Recevant du Public (ERP), et la réglementation incendie est reine. Elle dicte une grande partie du design. Je me souviens d’un jeune archi de mon agence qui avait dessiné un atrium magnifique. Leçon N°1 : avant de dessiner l’atrium de tes rêves, va prendre un café avec un pompier. Il t’expliquera gentiment que ton volume ouvert va nécessiter des systèmes de désenfumage et des portes coupe-feu si coûteux que tu devras revoir toute ta copie. On n’apprend ça qu’une fois !

Quant à l’accessibilité, ce n’est pas une contrainte, mais une opportunité de design intelligent. Des rampes bien intégrées, des ascenseurs discrets… ça bénéficie à tout le monde, des parents avec poussette aux personnes âgées.

4. L’échelle humaine : la touche finale qui fait tout

Un bâtiment peut être une prouesse technique, mais s’il n’est pas agréable à vivre, il a échoué.

Le parvis : la première salle du musée

Le parvis, c’est l’espace de décompression entre la rue et l’art. Le parvis d’un célèbre centre culturel parisien, avec sa pente douce, en est l’exemple parfait. Il invite les gens à s’asseoir, à regarder les spectacles de rue… Il est devenu une scène urbaine à lui seul. Trop de musées se cachent derrière des grilles. Il faut au contraire flouter la frontière.

Les détails qui changent tout

L’architecture, ça n’est pas que pour les yeux. Pensez au bruit d’un parquet en chêne sous les pas, à l’acoustique feutrée d’une salle qui invite au chuchotement, à l’odeur du café qui s’échappe du restaurant, à la fraîcheur d’une rampe en métal… Tous ces détails construisent l’expérience et ancrent le souvenir.

Au final, le plus grand défi est là. Créer un lieu qui ne soit pas seulement un écrin pour l’art, mais un véritable lieu de vie, avec son café, sa librairie, ses ateliers… Un endroit où les gens du quartier ont envie de venir, même sans forcément visiter une exposition. C’est à ce moment-là qu’on sait qu’on a réussi : quand le musée devient simplement… un endroit où il fait bon être.

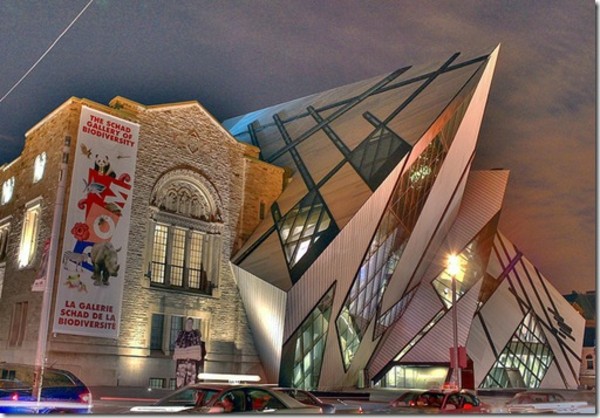

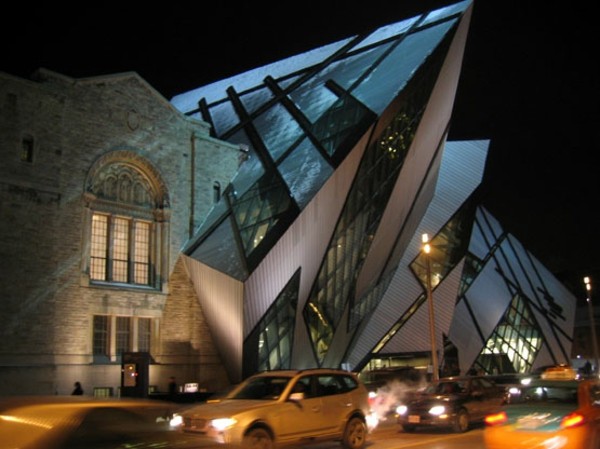

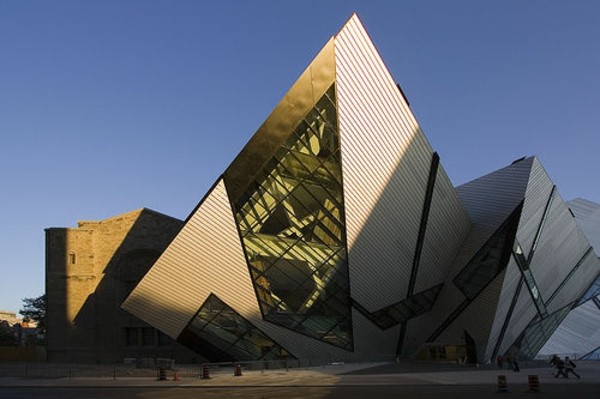

Galerie d’inspiration

Bien avant les gestes architecturaux spectaculaires, Le Corbusier avait théorisé la « promenade architecturale ». L’idée ? Concevoir le bâtiment comme une séquence narrative où le visiteur est guidé à travers un parcours pensé, avec des vues, des cadrages et des transitions orchestrés pour enrichir l’expérience de la découverte. Un principe fondateur que l’on retrouve dans le Guggenheim de Wright à New York ou la Villa Savoye.

Plus de 80 % des collections des grands musées mondiaux dorment en réserve, faute de place.

Cette réalité pousse les architectes à repenser les espaces de stockage. La tendance est aux réserves « visitables » ou « visibles », comme au Louvre-Lens, où des parois vitrées transforment les coulisses en une partie intégrante de l’exposition, démystifiant le travail de conservation.

Le défi acoustique : un grand atrium peut être majestueux, mais se transforme vite en une cacophonie insupportable. Les architectes utilisent des matériaux absorbants souvent invisibles : micro-perforations dans les panneaux de plâtre (comme les solutions Knauf Cleaneo), plafonds en feutre ou baffles acoustiques suspendues, pour maîtriser la réverbération sans compromettre l’esthétique épurée.

Pourquoi les musées contemporains intègrent-ils des cafés et librairies si proéminents ?

Parce qu’ils ne sont plus de simples lieux d’exposition, mais des destinations sociales. Un bon café, une librairie-boutique inspirante et des espaces de repos confortables augmentent le temps de visite, génèrent des revenus autonomes essentiels et ancrent le musée dans la vie quotidienne du quartier, invitant même ceux qui ne viennent pas pour les expositions.

La lumière naturelle est l’obsession de nombreux architectes de musée, mais elle est aussi l’ennemie des œuvres. Le défi est de la maîtriser.

« La lumière n’est pas une chose qui se révèle, c’est la révélation elle-même. » – Tadao Ando, architecte.

Le White Cube : Idéal pour l’art moderniste, ses murs blancs et son éclairage neutre visent à effacer le contexte architectural pour une contemplation pure de l’œuvre.

La Black Box : Essentielle pour l’art vidéo et numérique, elle offre une obscurité totale et un contrôle absolu sur la lumière et le son pour une immersion complète.

Les musées les plus flexibles combinent aujourd’hui les deux approches.

Le secret ? La reconversion de friches industrielles. La Tate Modern à Londres, une ancienne centrale électrique, est l’exemple le plus célèbre de cette approche durable et pleine de caractère.

Dans le Musée Juif de Berlin, l’architecte Daniel Libeskind a conçu des espaces appelés « Voids » (vides). Ce sont de hautes tours de béton brut, non chauffées, presque silencieuses, qui traversent le bâtiment sans fonction d’exposition. Le visiteur y fait l’expérience physique du vide et de l’absence, une traduction architecturale puissante et émotionnelle de l’histoire qu’il raconte.

Comment nettoyer les 33 000 fines plaques de titane du Guggenheim de Bilbao ?

Une équipe spécialisée de nettoyeurs-alpinistes intervient régulièrement. Accrochés à des cordes, ils utilisent des systèmes d’eau sous pression et des brosses spécifiques pour ne pas endommager la patine du métal. Un défi logistique et un coût de maintenance prévus dès la conception par Frank Gehry.

On estime que « l’effet Bilbao » a généré plus de 500 millions d’euros de retombées économiques pour le Pays basque dans les trois premières années suivant l’ouverture du musée.

Ce chiffre illustre le potentiel de l’architecture comme levier de développement urbain, mais il cache aussi la complexité de répliquer un tel succès, qui dépend d’un alignement parfait entre le projet, la ville et le moment.

Erreur fréquente : Penser la monumentalité uniquement à l’intérieur. Le parvis d’un musée est une pièce maîtresse. C’est une zone de décompression entre la ville et l’art, un lieu de rendez-vous, une scène pour des événements en plein air et la première impression que le visiteur aura du bâtiment. Sa conception (bancs, ombrages, sols) est aussi cruciale que celle des galeries.

La prochaine vague ? Les constructions en bois. Poussés par l’urgence écologique, les architectes se tournent vers le bois lamellé-collé (BLC) pour créer de grandes portées et des structures chaleureuses. Le Centre Pompidou-Metz de Shigeru Ban en a été un pionnier, et cette tendance s’accélère, prouvant que l’architecture culturelle peut être à la fois ambitieuse et bas-carbone.

Le détail qui change tout : les assises. Un simple banc peut devenir un élément de design majeur. On pense aux bancs sculpturaux en bois de George Nakashima ou aux modèles minimalistes comme le « K bench » de Kengo Kuma. Ils ne sont pas là juste pour se reposer, mais pour inviter à la contemplation, ralentir le rythme et changer le rapport à l’œuvre regardée.

Un musée peut-il vraiment être durable ?

Oui, et c’est une exigence croissante. Au-delà des panneaux solaires, la vraie durabilité se niche dans la conception passive : orientation pour maximiser la lumière naturelle en hiver et la minimiser en été, ventilation naturelle traversante, récupération des eaux de pluie, et utilisation de matériaux locaux à faible empreinte carbone. Le California Academy of Sciences de Renzo Piano, avec sa toiture végétalisée iconique, est un cas d’école.

Le geste architectural (Zaha Hadid) : Des formes fluides, déconstructivistes, qui défient la gravité. Le bâtiment est une sculpture dynamique qui prime souvent sur la fonction orthogonale des salles.

L’intégration urbaine (Renzo Piano) : Une architecture de la légèreté, de la transparence, qui cherche à dialoguer avec la ville. Le bâtiment s’efface pour créer des connexions, comme avec la place publique sous le Centre Pompidou.

Deux philosophies qui ont profondément marqué les deux dernières décennies.

Les façades cinétiques de l’Institut du Monde Arabe, conçues par Jean Nouvel, sont composées de 240 moucharabiehs métalliques. Leurs diaphragmes s’ouvrent et se ferment en fonction de l’ensoleillement, tel un iris géant.

Cette innovation de 1987 reste un exemple puissant de façade « intelligente », alliant une référence culturelle forte (le moucharabieh oriental) à une solution technique bioclimatique, bien avant que le terme ne soit à la mode.

La rampe est bien plus qu’une simple alternative à l’escalier. Au Guggenheim de New York, Frank Lloyd Wright en a fait l’élément central du parcours, offrant une vision continue et lente des œuvres. Chez d’autres, comme au Mercedes-Benz Museum d’UNStudio, elle organise des récits croisés, permettant aux visiteurs de passer d’une chronologie à une autre de manière fluide et intuitive.

Le sol n’est pas neutre : dans un musée, il subit un trafic intense et influence la perception de l’espace. Un parquet en chêne massif apporte chaleur et une acoustique mate. Un béton ciré offre une continuité et un aspect minimaliste. Des résines polyuréthanes, comme celles de Sika ou Mapei, permettent d’obtenir des surfaces sans joints, parfaitement lisses et disponibles dans une infinité de couleurs pour s’adapter à la scénographie.

Les espaces d’exposition doivent être incroyablement flexibles. Le secret réside souvent dans les plafonds techniques. Des grilles sophistiquées permettent d’accrocher des cloisons mobiles, des projecteurs ou des œuvres lourdes n’importe où. Cela offre aux commissaires une liberté totale pour réinventer l’espace à chaque nouvelle exposition, transformant un grand plateau ouvert en une succession de salles intimes.

Le coût de construction du Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry à Los Angeles est estimé à 274 millions de dollars.

Ce chiffre illustre l’investissement que représente un bâtiment-signature. Il couvre non seulement les matériaux exotiques et les défis d’ingénierie, mais aussi des années d’études acoustiques pour garantir une performance sonore de classe mondiale, aussi complexe à concevoir que l’enveloppe extérieure.

Dans les projets les plus avant-gardistes, l’architecture n’est plus un simple contenant passif. Elle intègre des surfaces médiatiques, des capteurs environnementaux et des systèmes de sonorisation directionnelle. L’objectif est de créer une expérience « augmentée » où le bâtiment lui-même peut réagir au passage des visiteurs, changer d’ambiance ou dialoguer avec les œuvres numériques exposées.

Le défi de l’immatériel : Comment exposer une culture, une idée, plutôt qu’une collection d’objets ? Le Mucem à Marseille, par Rudy Ricciotti, répond en partie par son architecture. Sa résille de béton n’est pas qu’une prouesse esthétique ; elle filtre la lumière comme le ferait un feuillage, créant une atmosphère unique. Le bâtiment lui-même devient un pont, physique et métaphorique, entre l’Europe et la Méditerranée.