Éponges magiques : des scientifiques exigent leur retrait

Elles promettent un nettoyage sans effort, une solution presque miraculeuse pour les taches les plus tenaces. L’éponge magique, devenue en quelques années un incontournable dans de nombreux foyers français, repose sur une promesse de simplicité et d’efficacité redoutable. Pourtant, derrière cette façade de propreté immaculée se cache une réalité bien plus sombre, qui pousse aujourd’hui des scientifiques à sonner l’alarme et à demander une mesure radicale : l’arrêt immédiat de sa production.

Appréciées pour leur capacité à venir à bout des traces de feutre sur un mur ou des marques noires sur des baskets, ces éponges agissent comme un papier de verre à grain extrêmement fin. Cette action abrasive est la clé de leur succès. Mais c’est aussi l’origine d’un problème environnemental et sanitaire majeur. Car ce que les consommateurs ignorent souvent, c’est que ce petit rectangle blanc est un pur produit de l’industrie pétrochimique, aux conséquences insidieuses.

La charge provient d’une étude menée par des chercheurs de l’Université de Nankin, en Chine, dont les conclusions jettent une lumière crue sur notre usage quotidien. Le constat est sans appel : chaque utilisation de ces éponges libère des millions de microparticules de plastique dans l’environnement. Le coupable est leur composition même : une mousse de mélamine, commercialisée notamment sous le nom de Basotect, un matériau également utilisé pour l’isolation acoustique dans le bâtiment ou l’automobile. « Le problème, c’est qu’à chaque frottement, ces éponges se désagrègent en particules minuscules », expliquent les auteurs de l’étude.

Un coût invisible pour la santé et l’environnement

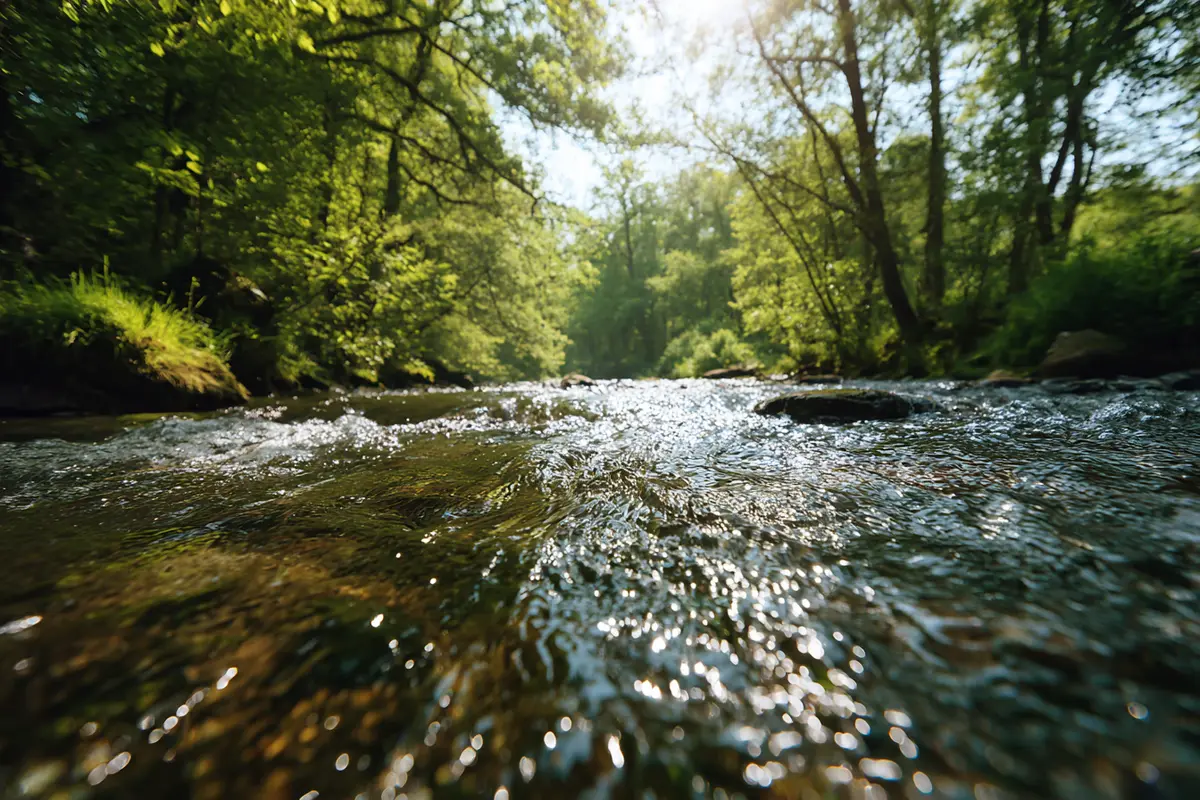

Une fois dans nos canalisations, le voyage de ces fragments invisibles ne fait que commencer. Trop petits pour être interceptés par les systèmes de filtration des stations d’épuration, ces microplastiques sont directement rejetés dans les cours d’eau, polluant nos rivières, nos fleuves et finissant leur course dans les océans. L’étude a analysé plusieurs marques disponibles sur le marché et, bien que certaines s’en sortent légèrement mieux que d’autres, toutes contribuent activement à cette pollution invisible.

Ce phénomène s’inscrit dans une crise bien plus large. La pollution microplastique est devenue une préoccupation environnementale de premier plan, au même titre que le réchauffement climatique. Ces particules, omniprésentes, infiltrent chaque recoin de la planète, des plus hauts sommets aux fosses océaniques les plus profondes. Elles agissent comme des éponges à polluants, absorbant les substances toxiques présentes dans l’eau, et sont ingérées par la faune marine, du plancton aux baleines. En France, des études ont montré la présence de microplastiques dans la quasi-totalité des cours d’eau, y compris la Seine et le Rhône.

Mais l’impact ne s’arrête pas aux écosystèmes. Lentement mais sûrement, ces particules contaminées remontent la chaîne alimentaire. Ingérées par les poissons et les crustacés, elles se concentrent dans leurs tissus avant de finir… dans nos assiettes. Le problème est désormais une question de santé publique, un enjeu que les autorités sanitaires, comme l’ANSES en France, commencent à prendre très au sérieux.

Les conséquences potentielles sont graves. Le rapport de 2021 du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), intitulé « De la pollution à la solution », souligne que les microplastiques peuvent transporter des produits chimiques toxiques, comme les métaux lourds ou les phtalates. Ces substances sont qualifiées de perturbateurs endocriniens, associées à des troubles hormonaux, des problèmes de fertilité et des complications durant le développement du fœtus. Le rapport note des conséquences particulièrement préoccupantes pour la santé des femmes.

Le paradoxe est donc total : en cherchant à assainir notre intérieur, nous contribuons à polluer durablement l’environnement et à nous exposer à des risques sanitaires complexes. Le prix à payer dépasse de loin les quelques euros déboursés pour cet accessoire de ménage. Il s’agit d’un coût externalisé, reporté sur la collectivité et les générations futures.

Face à cette réalité, la question du rôle des régulateurs et des industriels se pose. L’Union Européenne a déjà commencé à légiférer pour limiter les microplastiques ajoutés intentionnellement dans certains produits, comme les cosmétiques. Mais qu’en est-il des produits qui, par leur usage normal, génèrent cette pollution ? L’appel des scientifiques de Nankin à un « arrêt immédiat » peut sembler radical, mais il met en lumière une faille dans notre modèle de consommation, où la commodité immédiate prime souvent sur la précaution à long terme. Finalement, la magie de ces éponges résidait peut-être surtout dans notre ignorance de leur véritable nature.