Votre cerveau vous joue des tours ? La vérité fascinante sur les illusions d’optique

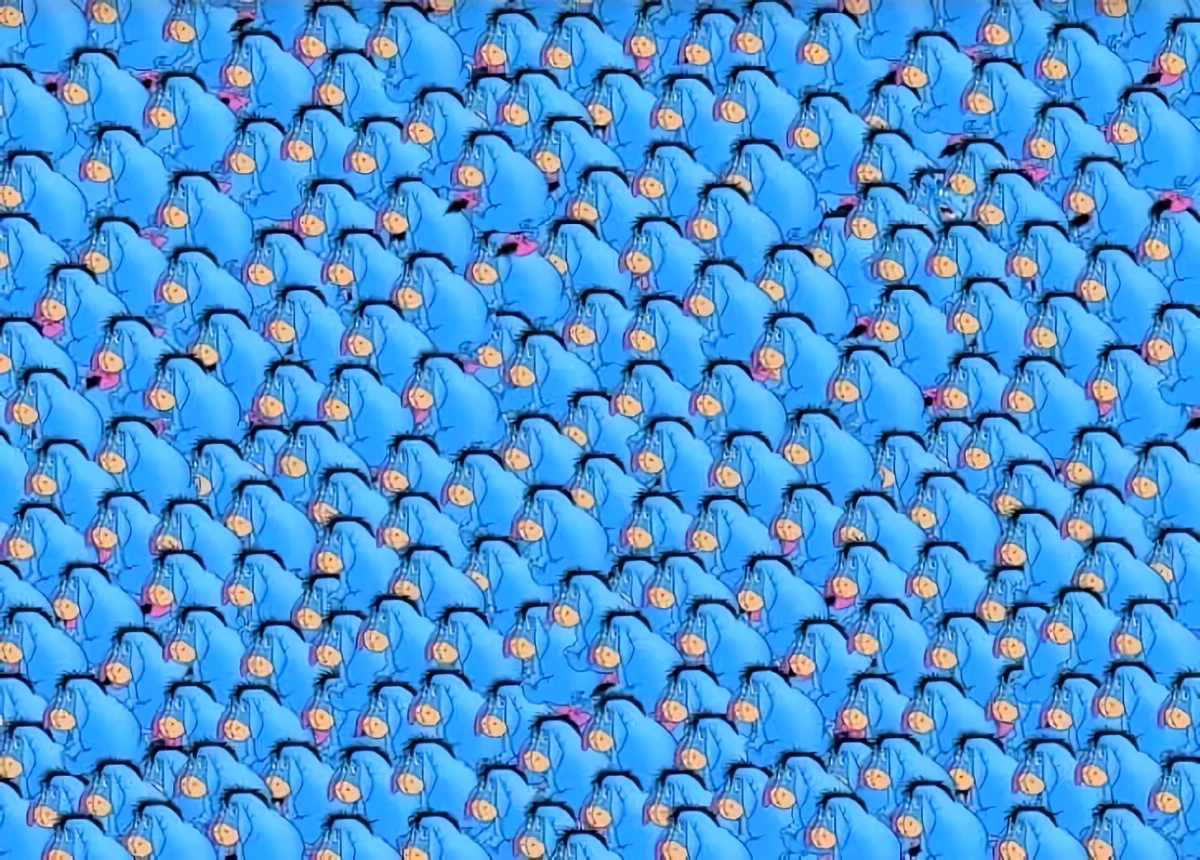

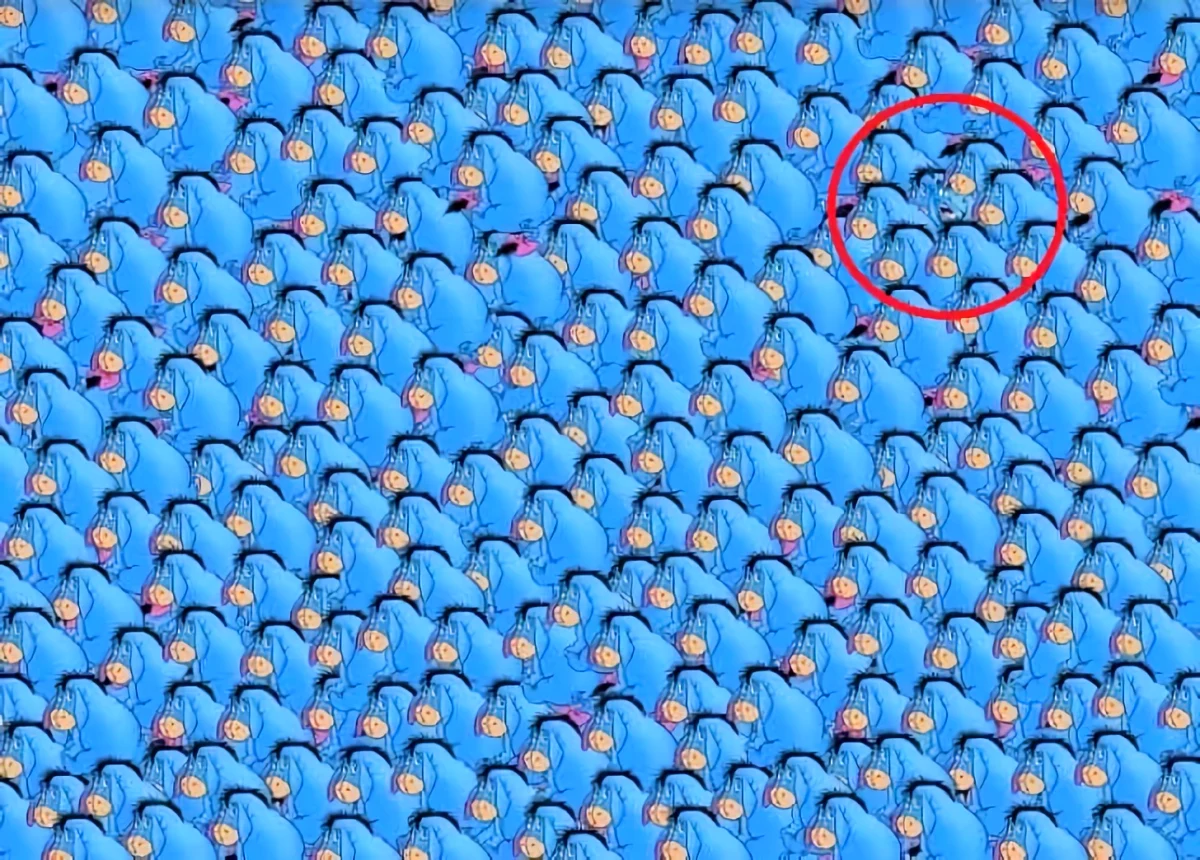

Déchiffrez ce casse-tête d’illusion d’optique et testez votre agilité mentale en 11 secondes. Oserez-vous relever le défi ?

Chaque jour, je me surprends à scruter le monde qui m’entoure, à la recherche de détails invisibles. Ce casse-tête d’illusion d’optique vous invite à faire de même. En seulement 11 secondes, vous devez débusquer un génie parmi des ânes bleus. Prêt à aiguiser votre esprit et à défier votre perception ?

On a tous déjà été bluffé par une image qui semble bouger alors qu’elle est fixe, ou par deux lignes qui paraissent de tailles différentes alors qu’elles sont identiques. Franchement, qui n’aime pas se faire piéger par une bonne illusion d’optique ? Mais ce qui est vraiment passionnant, c’est de comprendre pourquoi ça marche.

Contenu de la page

- L’œil capte, mais c’est le cerveau qui voit

- Les grandes familles d’illusions : quand le cerveau se trompe

- Quand les illusions deviennent des outils de pro

- Un cas à part : pourquoi on voit des visages partout ?

- La méthode pour déjouer les puzzles visuels

- Pour finir : restons critiques et curieux

- Inspirations et idées

Depuis des années, je suis fasciné par la perception humaine. Ça m’a amené à discuter avec des neuroscientifiques, des artistes, des designers… On partage tous la même interrogation : comment notre cerveau fabrique-t-il la réalité qu’on voit ? Car une illusion, ce n’est pas juste un jeu amusant. C’est une fenêtre ouverte sur les coulisses de notre esprit. Elle nous révèle les raccourcis et les règles que notre cerveau utilise chaque seconde.

Oubliez les tests bidons qui prétendent mesurer votre QI en deux clics. Ici, on va explorer ensemble la science derrière ces images captivantes. Vous allez voir, ce ne sont pas des pièges, mais plutôt des démonstrations du travail incroyable que votre cerveau accomplit en permanence.

L’œil capte, mais c’est le cerveau qui voit

La première chose à piger, c’est que ce n’est pas vraiment votre œil qui « voit ». L’œil est un capteur, un appareil photo biologique ultra-perfectionné qui collecte de la lumière. Rien de plus. La vraie magie, la vision, elle se passe dans votre cerveau, bien au chaud à l’arrière de votre crâne, dans le cortex visuel.

Le processus est assez direct : la lumière entre, frappe la rétine au fond de l’œil, et excite des millions de cellules sensibles. On a d’un côté les cônes, au centre, qui gèrent les couleurs et les détails fins quand il y a beaucoup de lumière. De l’autre, on trouve les bâtonnets, en périphérie, qui sont les champions de la vision nocturne et de la détection de mouvement (c’est à cause d’eux que « la nuit, tous les chats sont gris », car ils ne voient pas les couleurs).

Ces cellules transforment la lumière en signaux électriques, qui filent vers le cerveau via le nerf optique. Et c’est là que le spectacle commence. Le cerveau ne reçoit pas une belle image toute faite, mais des millions de points d’info en vrac. Son job ? Tout assembler, comparer avec ses souvenirs, et donner un sens à ce puzzle. C’est ce travail d’interprétation qui est à l’origine de toutes les illusions.

Petite expérience : trouvez votre propre tache aveugle !

Chaque œil a une zone où le nerf optique se connecte à la rétine, un point sans capteurs. C’est la tache aveugle. Pourtant, on ne voit pas de trou noir dans notre vision. Le cerveau comble le vide en se basant sur les infos environnantes. C’est un vrai pro de la déduction !

À vous de jouer :

- Sur une feuille de papier, dessinez une petite croix à gauche et un point à droite, espacés d’environ 15 cm.

- Fermez votre œil gauche et fixez la croix avec votre œil droit.

- Approchez et éloignez lentement la feuille de votre visage. À une certaine distance (généralement autour de 30 cm), le point à droite va complètement disparaître !

Voilà, vous venez de prouver que votre cerveau invente une partie de ce que vous voyez pour que le monde paraisse cohérent. Bluffant, non ?

Les grandes familles d’illusions : quand le cerveau se trompe

Pour y voir plus clair, les spécialistes classent les illusions en plusieurs catégories. C’est un bon moyen de comprendre quelle règle précise le cerveau a mal appliquée.

1. Les illusions physiologiques : quand les yeux fatiguent

Ici, ce n’est pas de la psychologie, c’est purement biologique. Ça vient d’une surstimulation de nos yeux.

Un exemple classique est l’image persistante. Si vous fixez une forme très colorée pendant 30 secondes, puis que vous regardez un mur blanc, vous verrez la même forme apparaître en couleurs « négatives » (le vert devient rouge, le bleu devient orange…). C’est juste que les capteurs de votre rétine sont fatigués et que le cerveau surcompense. Vous pouvez trouver des tonnes d’exemples en ligne en cherchant « illusion d’image persistante ».

Il y a aussi la fameuse grille d’Hermann, une grille de carrés noirs sur fond blanc. Vous verrez des petites taches grises aux intersections, qui disparaissent dès que vous essayez de les fixer. C’est un effet secondaire du traitement de l’image par la rétine, un phénomène appelé inhibition latérale.

Et que dire des images statiques qui semblent bouger ? Certaines créations, avec un agencement particulier de couleurs et de formes, donnent l’impression d’onduler. Elles exploitent les micro-mouvements de nos yeux pour tromper les neurones qui détectent le mouvement.

Attention tout de même : ces illusions de mouvement peuvent être assez intenses. Pour les personnes sensibles aux migraines ou à l’épilepsie photosensible, elles peuvent être désagréables, voire déclencher des symptômes. Si vous ressentez un malaise, détournez simplement le regard. Ce n’est qu’une image !

2. Les illusions cognitives : les habitudes du cerveau mises à l’épreuve

C’est ma catégorie préférée, car elle révèle comment notre expérience du monde façonne notre perception. Le cerveau applique des règles logiques à une situation qui, en fait, les défie.

On a d’abord les illusions géométriques qui nous trompent sur les tailles. Dans l’illusion de Müller-Lyer, deux lignes de même longueur semblent différentes à cause des flèches à leurs extrémités. Le cerveau interprète ces flèches comme des indices de perspective (comme un coin de mur proche ou un coin de pièce lointain) et « corrige » la taille perçue. C’est automatique, impossible de s’en empêcher !

Les images ambiguës sont aussi fascinantes. Vous connaissez sûrement le vase de Rubin, où l’on voit soit un vase, soit deux visages de profil, mais jamais les deux en même temps. Votre cerveau doit choisir une interprétation. Il bascule de l’une à l’autre, ce qui prouve que voir est un processus actif de prise de décision.

Enfin, il y a les objets impossibles, comme le fameux triangle ou les escaliers qui ne font que monter. Chaque partie de l’image est logique, mais l’ensemble est impossible dans notre monde en 3D. L’artiste joue avec les indices pour mener notre cerveau dans une impasse. Si vous voulez en voir plus, cherchez en ligne les œuvres de certains maîtres de l’art paradoxal, c’est un vrai régal pour les yeux (et le cerveau).

Quand les illusions deviennent des outils de pro

Loin d’être des gadgets, ces principes sont utilisés tous les jours dans plein de métiers. C’est de la psychologie de la perception appliquée.

En architecture d’intérieur, c’est un outil formidable. Je me souviens d’un client qui désespérait à cause d’un couloir qu’il trouvait trop long et oppressant. On a simplement posé un papier peint avec de larges rayures horizontales sur les murs. On en trouve partout chez Castorama ou Leroy Merlin pour environ 25 à 50 € le rouleau. Résultat ? L’espace paraissait instantanément plus large et accueillant. Le client n’en revenait pas du changement. Inversement, des rayures verticales donnent une impression de hauteur à un plafond bas.

En design graphique, c’est la base. Le petit effet d’ombre sous l’icône d’une application sur votre téléphone ? C’est une illusion qui donne du relief et vous incite à cliquer. Les designers l’utilisent pour guider votre regard et rendre les interfaces plus intuitives.

Même le camouflage militaire est une forme d’illusion d’optique. Le but n’est pas toujours de se fondre dans le décor, mais souvent de briser la silhouette reconnaissable (un humain, un véhicule). Les motifs très contrastés et irréguliers empêchent le cerveau de l’ennemi de reconstituer la forme. Certaines stratégies historiques utilisaient même des motifs déroutants sur les navires, non pas pour les cacher, mais pour qu’il soit impossible d’estimer leur vitesse et leur direction.

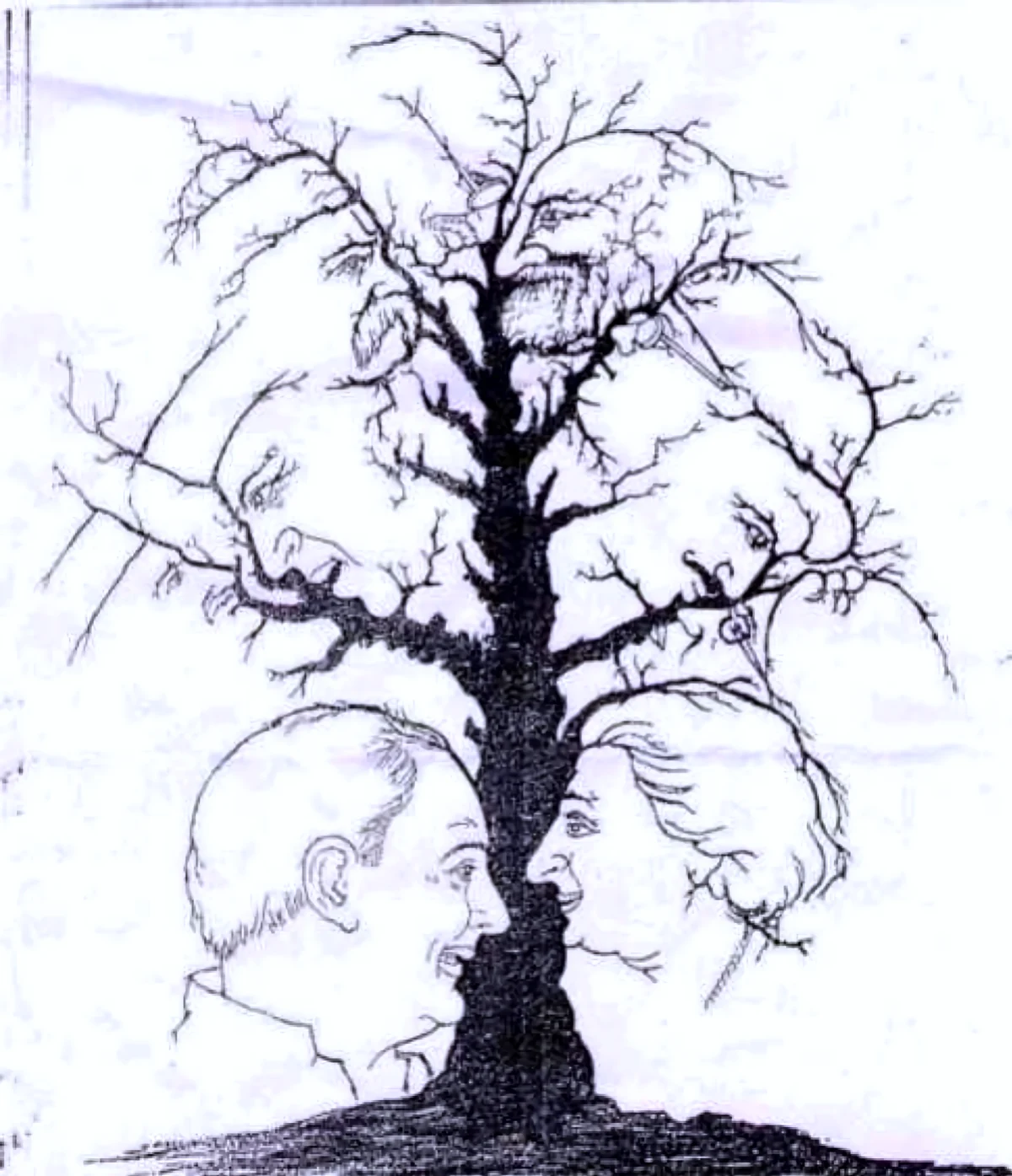

Un cas à part : pourquoi on voit des visages partout ?

Vous avez déjà vu un visage dans un nuage, sur une biscotte ou dans les motifs d’un carrelage ? C’est ce qu’on appelle la paréidolie. C’est une tendance hyper puissante de notre cerveau à reconnaître des formes familières, et surtout des visages, dans des motifs aléatoires.

Ce n’est pas un bug, mais une compétence héritée de nos ancêtres. Pour eux, reconnaître rapidement un visage ami ou un prédateur camouflé était une question de vie ou de mort. Notre cerveau a donc une zone dédiée qui s’active à la moindre configuration ressemblant à « deux yeux, un nez, une bouche ». Il préfère avoir une fausse alerte (voir un visage dans un arbre) plutôt que de rater un vrai danger. Les puzzles visuels où il faut trouver un personnage caché dans une scène complexe exploitent à fond cette capacité !

La méthode pour déjouer les puzzles visuels

Alors, comment devenir meilleur à ces jeux ? Soyons clairs, la vitesse ne fait pas de vous un génie. C’est surtout une question de méthode. Voici la stratégie que je conseille :

- Arrêtez de vous focaliser. Votre vision centrale est précise, mais elle a des œillères. Laissez votre regard flotter sur l’ensemble de l’image.

- Balayez l’image méthodiquement. Imaginez qu’elle est divisée en quatre carrés. Scannez chaque carré de gauche à droite, comme si vous lisiez, pour être sûr de ne rien rater.

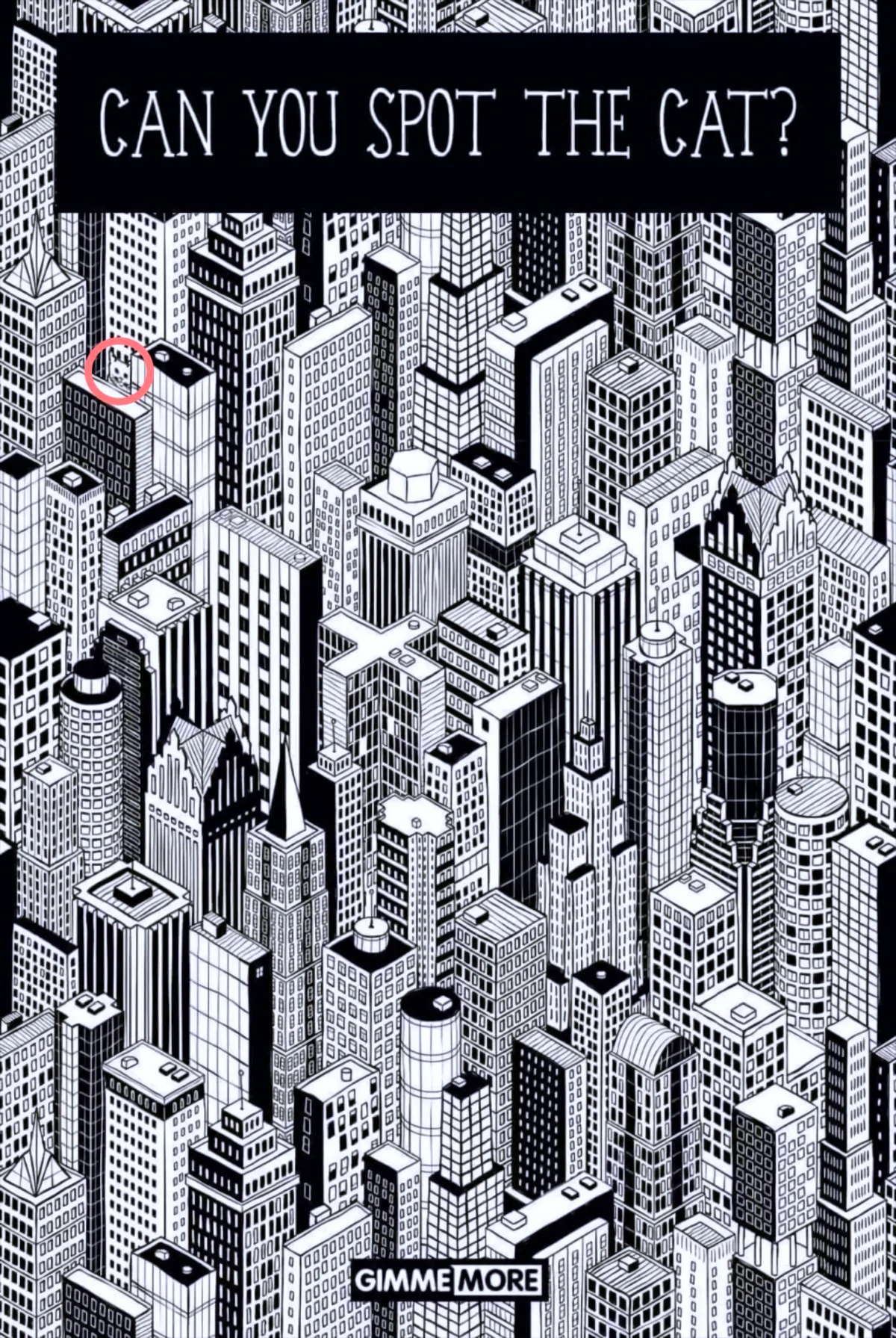

- Cherchez l’anomalie. Ne cherchez pas « le chat ». Cherchez plutôt « ce qui cloche ». Une ligne qui n’a rien à faire là, une texture différente, une courbe dans une zone d’angles… C’est cette rupture dans le motif qui trahit la forme cachée.

- Utilisez votre vision périphérique. Parfois, la solution saute aux yeux quand on regarde un peu à côté. Cette vision est moins précise mais excellente pour repérer les silhouettes globales.

- Changez d’angle. Si vous êtes bloqué, retournez votre téléphone ou penchez la tête. Ce simple changement peut briser les schémas mentaux et révéler ce que vous cherchiez.

Pour finir : restons critiques et curieux

Les illusions sont un outil de connaissance génial, mais il faut garder la tête froide. Les tests de personnalité basés sur ce que vous voyez en premier dans une image ambiguë ? C’est amusant, mais ça n’a aucune valeur scientifique. C’est une simplification à l’extrême.

Et surtout, point important : si vous percevez des distorsions, des taches ou des flashs dans votre vie de tous les jours, ce n’est pas une illusion. Ce peuvent être les signes d’un problème médical. Dans ce cas, n’hésitez jamais à consulter un ophtalmologue.

En fin de compte, chaque illusion nous raconte une histoire fascinante sur l’élégance et l’efficacité de notre cerveau. Apprendre à les décrypter, c’est un peu comme apprendre à dialoguer avec son propre esprit. Et si vous voulez aller plus loin, les musées des sciences, les livres d’art optique et de nombreux sites spécialisés en ligne sont de véritables mines d’or pour continuer à vous émerveiller.

Inspirations et idées

Le saviez-vous ? Notre cerveau est tellement conditionné à voir des visages qu’il en détecte partout. Ce phénomène, la paréidolie, est une forme d’illusion cognitive qui nous fait voir une prise électrique souriante ou un visage dans les nuages. C’est un raccourci évolutif : mieux valait prendre une ombre pour un prédateur que l’inverse.

Pourquoi certaines illusions nous donnent-elles la nausée ?

Ce n’est pas votre estomac, c’est un conflit entre vos sens. Quand vous regardez une image qui semble onduler (comme certaines œuvres de Bridget Riley) ou un film en caméra à l’épaule, vos yeux signalent un mouvement intense. Mais votre oreille interne, responsable de l’équilibre, ne détecte aucune accélération. Ce décalage sensoriel, appelé conflit visuo-vestibulaire, est le même qui provoque le mal des transports ou le malaise en réalité virtuelle (cybersickness).

Au-delà de l’image, le son aussi nous trompe. L’effet McGurk en est la preuve la plus célèbre : si vous regardez une vidéo d’une personne articulant le son

- Les rayures verticales sur un vêtement affinent-elles vraiment ? C’est l’illusion de Helmholtz.

- Le logo FedEx cache-t-il une flèche ? C’est une illusion de figure/fond.

- Le contouring en maquillage sculpte-t-il le visage ? C’est un jeu sur l’ombre et la lumière.

Le secret ? Les illusions d’optique ne sont pas dans les galeries d’art, elles façonnent notre quotidien.

Certaines illusions ne sont pas des erreurs, mais des conséquences directes de notre biologie. On les appelle illusions physiologiques.

- La post-image : Fixez un point de couleur vive pendant 30 secondes puis regardez une surface blanche. Vous verrez une

Op Art : L’art comme une expérience physique. Ce mouvement des années 60, avec des artistes comme Victor Vasarely, a cessé de vouloir représenter le monde pour jouer directement avec la rétine du spectateur. Le but n’est pas de créer une image, mais une sensation : vertige, vibration, mouvement ou profondeur sur une surface plane.

Cinéma et perspective forcée : Peter Jackson a magistralement utilisé cette technique dans Le Seigneur des Anneaux. Pour que Gandalf paraisse géant à côté de Frodon, les acteurs n’étaient pas à la même distance de la caméra. En alignant les décors et en utilisant un angle spécifique, le cerveau est trompé et perçoit une différence de taille qui n’existe pas.

Les designers graphiques sont des maîtres de l’illusion. Ils utilisent des principes de la psychologie de la Gestalt pour guider notre œil. La loi de la proximité (des éléments proches sont perçus comme un groupe) ou celle de la clôture (notre cerveau complète des formes manquantes) sont constamment utilisées pour créer des logos clairs, mémorables et efficaces, souvent sans même que nous en ayons conscience.

Selon le neuroscientifique Beau Lotto,

Envie de tester la plasticité de votre cerveau ? Tentez l’expérience des lunettes-prismes. Portées pendant quelques jours, elles inversent le monde (haut/bas ou gauche/droite). Au début, tout est impossible. Puis, progressivement, le cerveau s’adapte et réapprend à coordonner les mouvements. C’est la preuve la plus spectaculaire que notre