Votre sol est pollué ? Les plantes à la rescousse : le guide pratique du terrain

Je passe ma vie les mains dans la terre, et ça fait plus de vingt ans que ça dure. J’ai commencé comme paysagiste avant de me passionner pour la mission un peu folle de redonner vie à des sols abîmés. J’en ai vu, des terrains… des friches industrielles grises où l’on se dit que plus rien ne poussera jamais. Pour moi, la pollution aux métaux lourds, c’est pas un concept lointain, c’est une réalité que j’ai touchée, analysée et combattue avec l’outil le plus simple et le plus puissant qui soit : la nature.

Contenu de la page

- Avant toute chose : le diagnostic du sol, c’est non négociable

- La phytoremédiation, concrètement, ça marche comment ?

- La bonne plante pour le bon polluant : le casting parfait

- Sur le terrain : de la plantation à la gestion des déchets

- Que faire de ces plantes pleines de métaux ? LE point critique.

- La solution pour les impatients (et les plus prudents) : le potager surélevé

- Les limites : patience et réalisme

- En une formidable solution d’avenir, si elle est bien menée

- Inspirations et idées

On entend de plus en plus parler de « phytoremédiation ». Derrière ce mot un peu savant se cache une idée toute simple : se servir des plantes pour nettoyer un sol. C’est une approche douce, qui travaille avec le vivant, bien loin des produits chimiques agressifs ou de l’option radicale (et hors de prix) qui consiste à tout décaisser. Mais attention, ce n’est pas de la magie. C’est une méthode qui exige de la patience, de la méthode et une bonne dose de connaissances. Allez, je vous emmène sur le terrain pour vous partager ce que j’ai appris, avec les réussites et les galères.

Avant toute chose : le diagnostic du sol, c’est non négociable

C’est la toute première règle que j’inculque. On ne touche à rien tant qu’on ne sait pas précisément ce qu’il y a sous nos pieds. Croire qu’il suffit de planter deux-trois tournesols pour régler un souci de plomb est au mieux naïf, au pire dangereux. La première étape, c’est l’analyse de sol par un labo certifié.

Franchement, sauter cette étape, c’est comme naviguer en plein brouillard sans boussole. Le coût ? Prévoyez un budget entre 150 € et 400 € pour une analyse de base pour un jardin de particulier. C’est un investissement, mais c’est la seule garantie d’agir en toute sécurité. Pour trouver un laboratoire, tapez simplement « laboratoire analyse de sol agréé » ou consultez l’annuaire du COFRAC (le Comité Français d’Accréditation) en ligne.

Petit conseil pour le prélèvement, car c’est là que tout se joue :

- Définissez votre zone : Pour un potager, imaginez un grand « W » qui couvre toute la surface.

- Prélevez aux bons endroits : Prenez un peu de terre à chaque pointe du « W » (donc 5 prélèvements) à une profondeur de 20-30 cm, là où les racines de vos légumes iront puiser.

- Mélangez le tout : Dans un seau propre, mélangez bien tous ces prélèvements pour créer un échantillon moyen, vraiment représentatif de votre terrain.

- Envoyez le tout : Mettez environ 500g de ce mélange dans un sac de congélation propre et étiquetez-le. C’est prêt !

Le labo va chercher les suspects habituels : le plomb, le cadmium, le mercure, l’arsenic, le cuivre, le zinc… Le rapport vous donnera des chiffres clairs (en mg/kg) qui vous diront si votre terre est saine, un peu contaminée ou si elle demande une vraie intervention. Sans ça, vous travaillez à l’aveugle.

La phytoremédiation, concrètement, ça marche comment ?

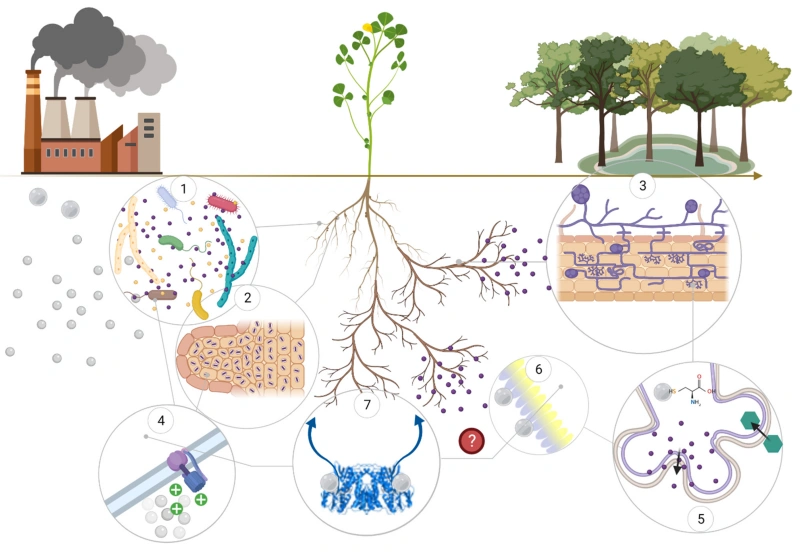

Une fois le diagnostic posé, on peut enfin choisir la bonne stratégie. La phytoremédiation, c’est une boîte à outils. Chaque outil a une fonction bien précise.

On distingue principalement deux grandes approches. Pensez-y comme ça : soit on sort la saleté de la maison (extraction), soit on la bloque sous un tapis pour qu’elle ne bouge plus (stabilisation).

La phytoextraction, c’est un peu la méthode de l’éponge. On utilise des plantes dites « hyperaccumulatrices » qui adorent se gorger de métaux lourds. Elles les aspirent par leurs racines et les stockent dans leurs feuilles et leurs tiges. En fin de saison, on fauche tout et hop, on a physiquement retiré une partie de la pollution. C’est une méthode active, on nettoie vraiment.

La phytostabilisation, elle, est différente. Parfois, extraire la pollution est trop long ou trop compliqué. L’objectif est alors de l’immobiliser. On plante des végétaux avec un système racinaire très dense qui va créer un véritable filet dans le sol. Ce filet emprisonne les polluants et les empêche de s’envoler avec la poussière ou d’être lessivés par la pluie vers les nappes phréatiques. On ne nettoie pas, on sécurise. C’est une solution de confinement parfaite pour stabiliser des talus ou des berges.

Il existe aussi d’autres techniques plus pointues, comme la phytodégradation, qui fonctionne surtout sur les polluants organiques (comme les hydrocarbures). La plante et les microbes autour de ses racines « mangent » littéralement la pollution. Mais pour les métaux lourds, qui ne se dégradent pas, on reste sur l’extraction ou la stabilisation.

La bonne plante pour le bon polluant : le casting parfait

C’est là que le savoir-faire de l’expert entre en jeu. Il n’y a pas de plante miracle universelle. Le choix dépend du polluant, du climat et de la nature de votre sol.

Les championnes pour extraire (phytoextraction)

Ces plantes sont de vraies guerrières, mais elles ont souvent une petite taille. Elles sont efficaces, mais le travail peut être long.

- Le tabouret des bois : Un as pour aspirer le zinc et le cadmium. C’est une petite plante sauvage qui ne paie pas de mine, mais son efficacité est redoutable.

- La moutarde indienne : Très douée pour le plomb, le sélénium… Son avantage ? Elle pousse vite et produit pas mal de biomasse. On la trouve assez facilement sur les sites de semenciers spécialisés.

- Le tournesol : Célèbre pour son travail sur les sites de catastrophes nucléaires, il est aussi très bon pour le plomb et le zinc. Sa grande taille est un vrai plus.

- La fougère aigle : C’est LA spécialiste de l’arsenic. Elle peut en stocker des quantités incroyables.

Les piliers pour bloquer (phytostabilisation)

Ici, on cherche de la robustesse et un enracinement costaud pour bien tenir le sol.

- Les graminées : Le ray-grass ou la fétuque sont parfaits. Ils forment un tapis bien dense qui protège de l’érosion et leurs racines piègent les polluants.

- Le saule et le peuplier : Ces arbres sont de véritables pompes à eau. Leurs racines profondes vont chercher l’eau en profondeur et stabilisent de grandes surfaces. Idéal pour les berges. On peut trouver des variétés spécifiques chez des pépiniéristes qui connaissent bien le sujet.

Sur le terrain : de la plantation à la gestion des déchets

Un projet de dépollution par les plantes, ça se passe en plusieurs étapes.

D’abord, on prépare le sol. Parfois, il faut ajuster le pH avec un peu de chaux ou de soufre pour aider les plantes à absorber les métaux. C’est un réglage fin. Je me souviens d’un terrain où j’avais mal jugé l’acidité ; mes plants de moutarde végétaient… Une erreur classique qui m’a rappelé que la préparation, c’est 50 % du succès !

Ensuite, on plante, souvent plus dense qu’une culture normale pour maximiser l’effet. On surveille la croissance, on arrose si besoin, et puis vient le moment de la récolte. En phytoextraction, c’est un moment clé : il faut tout couper avant que les feuilles ne tombent et ne relâchent les polluants au sol.

Et ça nous amène au point le plus important, celui que tout le monde oublie…

Que faire de ces plantes pleines de métaux ? LE point critique.

J’insiste lourdement là-dessus, car c’est une question de sécurité. Les plantes qui ont absorbé la pollution sont devenues des déchets dangereux.

Il est donc ABSOLUMENT INTERDIT de :

- Les mettre au compost. Vous ne feriez que créer un super-concentré de polluants.

- Les laisser pourrir sur place.

- Les donner à manger aux animaux. C’est le meilleur moyen de faire entrer les métaux dans la chaîne alimentaire.

- Les brûler dans votre jardin. Les cendres seraient toxiques et les fumées potentiellement dangereuses.

J’ai un souvenir cuisant d’un client très bien intentionné qui avait fauché sa moutarde anti-plomb pour la mettre dans son composteur. Résultat : il a dû payer une entreprise spécialisée pour évacuer tout son compost, classé déchet toxique. Une erreur qui lui a coûté une petite fortune.

Les seules options sont professionnelles : l’incinération dans une usine spécialisée ou le stockage dans une décharge contrôlée. Et oui, ça a un coût. Il faut le prévoir dès le départ. Comptez facilement plusieurs centaines d’euros par mètre cube à faire évacuer. C’est cher, mais c’est le prix de la sécurité.

Bon à savoir : une filière d’avenir, qu’on appelle l’« agromine », consiste à brûler ces plantes pour récupérer les métaux contenus dans les cendres. On peut littéralement « miner » du nickel ou du zinc avec des plantes. C’est encore expérimental, mais c’est fascinant !

La solution pour les impatients (et les plus prudents) : le potager surélevé

Ok, mais si vous voulez juste faire pousser trois tomates et deux salades sans risque et sans attendre 10 ans ? Il y a une solution simple et immédiate.

C’est le potager en carré surélevé. Le principe est simple : vous construisez des bacs en bois (non traité, de préférence), vous tapissez le fond et les côtés avec une bâche géotextile épaisse pour créer une barrière, et vous remplissez le tout avec de la terre végétale et du compost que vous avez achetés, donc garantis « propres ». Vos légumes pousseront dans un environnement sain, complètement isolés du sol pollué en dessous. Ça ne nettoie rien, mais ça vous permet de jardiner en toute sécurité dès demain. C’est la solution que je recommande à 90% des particuliers qui s’inquiètent pour leur petit lopin de terre.

Les limites : patience et réalisme

Soyons honnêtes, la phytoremédiation n’est pas une baguette magique. C’est une solution lente. On parle en années, parfois 5, 10 ans ou plus pour un sol très contaminé. De plus, elle agit surtout en surface, dans la zone des racines (les 50 premiers centimètres). Une pollution en profondeur lui échappera.

Côté budget, même si c’est souvent 50 à 75 % moins cher que de tout décaisser, ça reste un projet qui immobilise le terrain. C’est un facteur décisif pour un projet de construction, par exemple.

En une formidable solution d’avenir, si elle est bien menée

J’ai vu des sols revivre, des insectes et des oiseaux revenir là où il n’y avait plus rien. La dépollution par les plantes est un partenariat à long terme avec la nature. C’est une approche élégante et écologique pour les pollutions de surface.

Mais elle doit être encadrée par des gens qui savent ce qu’ils font, du diagnostic jusqu’à la gestion des déchets. Ce n’est pas du bricolage. C’est à cette seule condition qu’elle peut vraiment réparer nos sols et nous offrir un environnement plus sain.

Inspirations et idées

Plus de 700 espèces de plantes sont reconnues comme “hyperaccumulatrices”.

Ce ne sont pas des plantes ordinaires. Une espèce comme le Tabouret des bois (Noccaea caerulescens) peut concentrer jusqu’à 30 000 mg de zinc par kilo de matière sèche, soit 100 fois plus qu’une plante normale. Le secret est de choisir l’espèce précisément adaptée au polluant identifié dans votre sol.

La question qui tue : et on fait quoi des plantes une fois qu’elles sont gorgées de métaux lourds ?

Surtout, ne les compostez pas et ne les brûlez pas ! Cela ne ferait que disperser les polluants. Une fois fauchées, ces plantes sont considérées comme des déchets dangereux. Elles doivent être soigneusement collectées (avec des gants) et emmenées dans une filière de traitement spécialisée, souvent via votre déchetterie locale qui saura vous orienter. C’est l’étape finale et cruciale du nettoyage.

Un point sécurité essentiel : Ne jamais, au grand jamais, consommer les fruits, légumes ou herbes aromatiques qui pousseraient sur une parcelle en cours de décontamination. Même s’ils ont l’air sains, les métaux lourds comme le plomb ou le cadmium sont invisibles et s’accumulent dans les tissus végétaux, les rendant toxiques.

- Pour dégrader les hydrocarbures (restes de fioul, d’huiles de vidange) : Les graminées comme le ray-grass et la fétuque, associées à des légumineuses comme le trèfle, font des merveilles grâce à leurs systèmes racinaires denses qui aèrent le sol et stimulent les micro-organismes.

- Pour les solvants chlorés : Les arbres à croissance rapide comme les peupliers ou les saules sont des champions. Leurs racines profondes vont chercher les polluants et les dégradent (un processus appelé phytodégradation).

Un jardin de décontamination n’est pas forcément un terrain vague. Pensez-le comme une prairie sauvage et graphique. Mariez les plantes utiles comme les tournesols (pour le césium et le strontium) avec des graminées ornementales qui tolèrent les sols difficiles, comme la Stipa tenuissima. L’esthétique naît de l’association de textures et de hauteurs, créant un paysage vivant qui travaille pour vous.

La fougère Pteris vittata est si efficace pour extraire l’arsenic du sol qu’elle a été surnommée la “pompe à arsenic”. Elle peut en accumuler jusqu’à 22 000 fois la concentration présente dans le sol.

Option A – Le Biochar : Ce charbon végétal super-poreux agit comme une éponge, piégeant les contaminants et les empêchant de se disperser, tout en offrant un habitat pour les microbes utiles.

Option B – Le Compost de qualité : Riche en matière organique, il dilue la concentration des polluants, nourrit les plantes et améliore la structure du sol pour que les racines fassent mieux leur travail.

Notre conseil : L’idéal est souvent une combinaison des deux pour une action complète.

- Des gants en nitrile pour éviter le contact direct avec la terre.

- Un masque FFP3 si vous travaillez un sol sec et poussiéreux.

- Des bottes et des outils dédiés exclusivement à cette zone, à nettoyer après chaque usage.

- Des sacs résistants pour l’évacuation des plantes coupées.

- Elles décomposent des polluants complexes que les plantes ne peuvent pas gérer seules.

- Leur réseau de mycélium étend la portée des racines des plantes.

- Elles améliorent la structure et la vie du sol de manière spectaculaire.

Le secret ? C’est la mycoremédiation, l’art d’utiliser les champignons pour dépolluer. En inoculant votre sol avec des mycéliums spécifiques (ceux des pleurotes sont très étudiés), vous donnez un formidable coup de pouce au processus naturel.