Les secrets d’une scène de festival : le guide complet, des pros aux amateurs

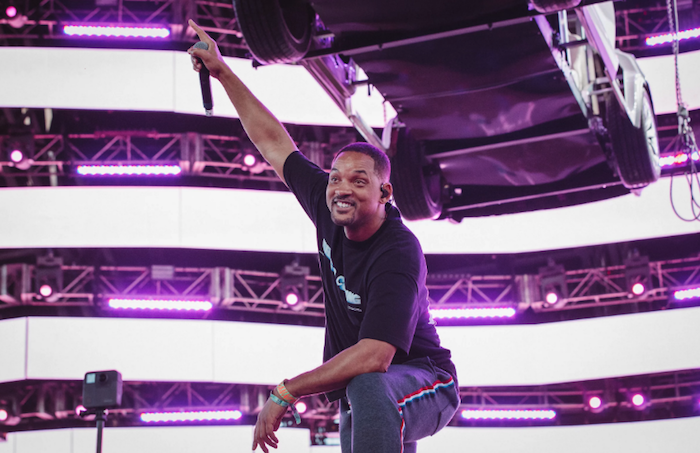

Un moment inattendu qui a fait vibrer Coachella : découvrez comment Will Smith a rejoint son fils Jaden sur scène pour un duo mémorable.

D'un coup, la magie s'installe dans l'air. En regardant Jaden Smith sur scène, j'ai ressenti ce frisson d'excitation. Sa performance, déjà électrisante, a pris une tournure incroyable lorsque son père, Will, est apparu pour interpréter "Icon". Une parenthèse familiale touchante au cœur d'un festival mythique.

Dans les coulisses d’un moment magique

Vous avez déjà vu ces vidéos de festivals incroyables ? Moi, c’est une scène dans un grand rassemblement californien qui m’a marqué. Un artiste invite son père sur scène, le public est en feu. Mais honnêtement, ce qui a capté mon regard, ce n’est pas la musique, c’est le décor : une énorme voiture blanche, perchée sur une plateforme surélevée. Ma première pensée n’a pas été pour les chanteurs, mais pour l’équipe technique. Comment ont-ils fait monter cette voiture là-haut ? Quelle structure peut bien supporter un tel poids ? Qui a fait les calculs ?

Contenu de la page

Ça fait plus de trente ans que je suis dans ce milieu. J’ai commencé comme apprenti, dans un atelier qui sentait bon le bois coupé et le métal chaud. J’ai appris sur le tas, à souder, à visser, à assembler. Aujourd’hui, je dirige ma propre équipe, et on monte des scènes pour des concerts, des théâtres et des festivals un peu partout en Europe. Ce que le public voit, c’est la magie. Ce que nous, on voit, ce sont les plans, les soudures et les tonnes d’acier. Ce que je veux partager ici, ce n’est pas un secret, mais un savoir-faire. C’est tout ce travail invisible qui permet à un artiste de briller.

Un peu de physique, mais promis, c’est simple !

Impossible de construire une scène sans comprendre quelques bases de physique. C’est le socle de tout. Une structure de scène, c’est avant tout un squelette conçu pour résister à des forces. Les trois principales ? La compression (quand on appuie sur un poteau), la tension (quand on tire dessus), et le cisaillement (une force qui essaie de faire glisser les parties les unes contre les autres).

Dans notre métier, la forme la plus solide et la plus simple, c’est le triangle. Vous n’avez qu’à regarder les ponts métalliques ou les grues : ils sont remplis de triangles. C’est ce qu’on appelle la triangulation. On utilise ce principe absolument partout, surtout dans les structures de toit en « truss », ces fameux assemblages de barres en alu ou en acier. Le triangle répartit les forces de manière hyper efficace et empêche la structure de se déformer. Magique, non ?

Ensuite, il y a la question des charges. On en distingue deux types. D’un côté, les charges statiques, c’est tout ce qui ne bouge pas : le poids de la structure elle-même, les projecteurs, les enceintes… De l’autre, les charges dynamiques, c’est tout ce qui bouge : les artistes qui dansent, les techniciens qui marchent, les éléments de décor mobiles. Attention ! Une charge dynamique a un impact bien plus grand. Un danseur qui saute applique une force bien supérieure à son simple poids au repos.

Le cas de la voiture sur scène est un exemple parfait. Un gros SUV électrique pèse environ 2,5 tonnes. Et ce n’est pas un poids réparti gentiment sur toute la surface. C’est une charge ponctuelle, concentrée sur quatre petits points : les pneus. Le plancher de la scène doit donc être spécialement renforcé à ces endroits. On glisse souvent des plaques d’acier ou des poutres supplémentaires sous le plateau pour distribuer ce poids. Sans ça, les pneus passeraient à travers le plancher, tout simplement.

Enfin, l’ennemi numéro un des structures en extérieur : le vent. Une scène couverte avec des bâches sur les côtés et au fond se transforme en une immense voile. La force du vent peut devenir colossale. On doit calculer cette prise au vent et s’assurer que la structure est assez lourde ou bien ancrée au sol pour ne pas basculer. Sur chaque site, on installe un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent. Si ça souffle trop fort, souvent au-delà de 70 km/h, le protocole de sécurité nous oblige à retirer les bâches. C’est une décision qu’on ne prend jamais à la légère, croyez-moi. Les normes européennes sont d’ailleurs très strictes là-dessus, et c’est une garantie de sécurité non négociable.

Les techniques des pros : de l’idée au montage

Construire une scène, c’est un processus en plusieurs étapes. Chaque maillon de la chaîne est crucial et demande une coordination parfaite entre les différents corps de métier.

Le bureau d’études : la naissance du projet

Tout part d’une discussion avec le directeur artistique ou le scénographe. Ils arrivent avec une vision, des croquis, une ambiance. Notre boulot, c’est de transformer cette vision en un projet techniquement réalisable et, surtout, sûr. On utilise des logiciels de conception 3D pour tout modéliser au millimètre près.

Cette phase est un dialogue permanent. Les ingénieurs du son nous donnent le poids et l’emplacement de leurs enceintes. Les éclairagistes nous disent où accrocher leurs ponts de lumière. L’équipe vidéo nous envoie les dimensions de leurs écrans LED. Chaque élément doit trouver sa place sans fragiliser l’ensemble. J’ai le souvenir d’un projet où l’écran géant passait pile là où notre poutre de soutien principale devait être… On a passé deux jours à tout redessiner pour trouver une solution. Une bonne communication en amont, ça évite bien des sueurs froides sur le terrain.

Le choix des matériaux : le squelette de la bête

Le choix des matériaux dépend de la taille de la scène, du budget et des contraintes. Pour les grosses structures porteuses, on utilise principalement de l’acier. C’est hyper résistant, mais aussi très lourd et ça rouille. Il faut donc le traiter avec des peintures spéciales.

Pour les toits et les ponts de lumière, on préfère l’aluminium. C’est bien plus léger que l’acier, ce qui facilite grandement le montage et allège le poids total. On utilise des alliages spécifiques qui offrent le meilleur compromis entre légèreté et résistance. Chaque barre est d’ailleurs certifiée pour une charge précise.

Le plancher de la scène, qu’on appelle le plateau, est généralement en panneaux de contreplaqué. Mais pas n’importe lequel ! On prend du contreplaqué filmé, souvent en bouleau, qui est très dense et résiste à l’humidité. L’épaisseur standard est de 21 mm et sa surface est recouverte d’un film antidérapant. C’est essentiel pour la sécurité des artistes.

Enfin, un point crucial : toutes les toiles, rideaux et décors doivent être traités contre le feu. La réglementation française est intraitable là-dessus. Les matériaux doivent être classés « non inflammables » ou « incombustibles ». On demande systématiquement les certificats à nos fournisseurs. C’est une responsabilité énorme.

Le montage : une course contre la montre

Le montage sur site, c’est la phase la plus intense. Le timing est toujours ultra-serré. Les camions arrivent dans un ordre précis. On décharge les bases, puis les poteaux, puis les éléments de toit. Le levage se fait à la grue ou avec des chariots télescopiques, une opération délicate qui demande des opérateurs très qualifiés.

L’assemblage du toit se fait souvent au sol. Une fois la grille de poutres assemblée, on y fixe les moteurs de levage. Puis, on soulève le tout, lentement, pour le fixer en haut des tours. C’est un moment de concentration absolue. Personne ne parle pour rien dire. Les chefs d’équipe communiquent par gestes ou par radio. Les spécialistes du gréage, les « riggers », sont nos héros. Ce sont eux qui grimpent dans les structures pour tout accrocher. Un métier à haut risque qui exige une formation pointue et un sang-froid à toute épreuve.

Solutions pratiques : et pour les événements plus modestes ?

Bon, tout le monde n’a pas besoin d’une scène capable de supporter une voiture ! Pour une fête de village, un concert de groupe local ou un petit festival, il existe des solutions bien plus simples et abordables. Mais la règle d’or reste la même : la sécurité avant tout. On oublie le bricolage avec des palettes et des parpaings, c’est la pire idée du monde.

Pour un petit budget, la meilleure option est la location. Des boîtes spécialisées comme Kiloutou ou des entreprises locales louent des scènes modulaires certifiées. Il s’agit de plateformes sur pieds réglables, très faciles à monter. Bon à savoir : pour une scène de 20 m², par exemple, comptez entre 300€ et 800€ la location pour un week-end, hors livraison. À deux personnes, vous pouvez la monter en 2-3 heures.

Alors, bricoler soi-même ou louer ? Franchement, la location, c’est la tranquillité d’esprit. Pour un budget maîtrisé, vous avez du matériel pro, certifié, et vous dormez sur vos deux oreilles. Le bricolage, c’est tentant pour le portefeuille, mais le temps passé est énorme, la sécurité n’est jamais garantie sans expertise, et légalement, vous êtes 100% responsable en cas de pépin. Mon verdict de pro ? Pour tout événement public, même petit, la location est non négociable.

Si vous voulez VRAIMENT construire vous-même une petite estrade (pour un usage privé !), restez sur du simple : sans toit et à moins de 1 mètre de haut. Et n’oubliez jamais le poids des gens ! Une estrade doit pouvoir supporter au moins 500 kg par mètre carré. Pour que ça vous parle, imaginez 6 adultes bien portants qui dansent sur 1m² !

D’ailleurs, pour les amateurs, voici les 5 erreurs à ne JAMAIS faire :

- Utiliser des palettes de chantier : Elles ne sont pas conçues pour ça et peuvent casser net. Danger !

- Oublier de caler les pieds : Si le sol n’est pas parfaitement plat, la scène sera bancale et instable.

- Ne pas solidariser les modules : Les panneaux doivent être fixés les uns aux autres pour former un seul bloc.

- Négliger l’accès : Un escalier solide et sécurisé est indispensable, pas une simple caisse en bois.

- Sous-estimer le poids : Pensez au poids du groupe ET de tout son matériel (amplis, batterie…). Ça pèse lourd !

Quand on repousse les limites techniques

Parfois, les demandes des artistes nous poussent à innover. La voiture sur scène, par exemple. Pour la faire monter, on oublie la rampe comme dans les films. En vrai, c’est une grue de 50 tonnes qui vient la déposer délicatement. Une opération qui coûte à elle seule plusieurs milliers d’euros ! Une fois en place, elle est calée et arrimée à la structure pour qu’elle ne bouge pas d’un millimètre.

On a aussi bossé sur des scènes avec des plateformes tournantes, des ascenseurs pour faire apparaître les artistes, des murs d’écrans qui s’ouvrent… Ça demande une collaboration hyper étroite avec des spécialistes en automatisation. La synchronisation doit être parfaite. Le moindre décalage peut être dangereux, donc tous les systèmes de sécurité sont doublés.

Un des projets les plus complexes que j’ai menés impliquait une cascade d’eau sur scène. L’eau et l’électricité, c’est le cocktail explosif. Il a fallu créer un circuit d’eau fermé, imperméabiliser tout le plancher, protéger chaque câble dans des gaines étanches… La mise au point a pris une semaine, mais le résultat était à couper le souffle.

La sécurité avant tout : nos règles d’or

Je ne peux pas finir sans insister là-dessus. La sécurité, c’est LE truc le plus important de notre métier. Sur nos chantiers, le port du casque, des chaussures de sécurité, des gants et du gilet fluo est obligatoire. Zéro discussion. J’ai vu de mes propres yeux un technicien sauvé par son casque. Un collègue en hauteur avait mal attaché une clé, elle est tombée de 15 mètres. Le casque s’est fendu, mais le gars en dessous n’a eu qu’une grosse frayeur. Sans ça…

Pour le travail en hauteur, les riggers sont toujours attachés avec une double longe. Ils ne sont jamais détachés, même en se déplaçant. Et tous leurs outils sont attachés aussi. Concernant le vent, c’est notre obsession. Un drame survenu il y a quelques années lors d’un festival en Europe, où une scène s’est effondrée pendant une tempête soudaine, a été un traumatisme pour toute la profession. C’est un rappel constant que l’on ne joue pas avec les éléments.

Même quand on est sûr de notre travail, un bureau de contrôle indépendant vient tout valider. L’ingénieur qui vient sur site n’est pas là pour nous faire plaisir. Il vérifie tout. S’il trouve un défaut, on corrige sur-le-champ. Son rapport est ce qui nous permet, ainsi qu’à l’organisateur, de dormir tranquille.

Finalement, quand les lumières s’allument et que la musique commence, notre travail est terminé. La structure qu’on a mis des jours à monter devient invisible, un simple support pour l’art et la fête. Et c’est une immense fierté de voir des dizaines de milliers de personnes partager un moment de joie en toute sécurité, grâce à un savoir-faire fait de rigueur, d’expérience et, franchement, d’une vraie passion pour les belles constructions.