Quand l’Art et le Business se Déchirent : Leçons d’un Divorce Créatif dans la Mode

Raf Simons quitte Calvin Klein : un départ qui résonne dans le monde de la mode. Découvrez l’impact de cette décision sur la marque.

Raf Simons, un nom qui a redéfini la mode américaine, s'en va, laissant un vide et des questions en suspens. J'ai toujours été fasciné par sa capacité à marier l'art et le prêt-à-porter. Sa vision audacieuse a transformé Calvin Klein, mais à quel prix ? Plongeons ensemble dans cette histoire et ses répercussions.

Dans le monde de la mode, il y a des histoires qu’on voit venir de loin. On voit des créateurs débarquer avec des ambitions folles, et on les voit repartir, parfois avec un bruit assourdissant. L’aventure d’un célèbre créateur belge chez un géant américain du prêt-à-porter, je l’ai suivie comme beaucoup de professionnels : avec un mélange de curiosité et un sentiment de déjà-vu.

Contenu de la page

Franchement, pour ceux qui connaissent les rouages de cette industrie, l’issue n’était pas une surprise. C’est une leçon. Une leçon grandeur nature sur le mariage, souvent impossible, entre une vision artistique pointue et les exigences d’une machine commerciale qui brasse des milliards.

Ça fait un moment que je suis dans ce milieu, et j’ai appris une chose : le talent pur ne suffit jamais. Il faut sentir l’ADN d’une entreprise, comprendre ses clients, parler son langage. Le départ de ce créateur, bien avant la fin de son contrat, n’est qu’un symptôme. C’est le résultat d’une incompatibilité fondamentale entre deux mondes. D’un côté, un artiste conceptuel européen. De l’autre, une marque américaine pragmatique. Analysons un peu cette rupture, elle est riche d’enseignements.

1. La Promesse d’une Révolution sur le Papier

La marque avant le grand chambardement

Pour bien saisir le problème, il faut se rappeler ce qu’était cette marque américaine. Il y a quelques décennies, c’était la référence absolue du minimalisme cool et accessible. Ses pubs en noir et blanc sont entrées dans la culture populaire. Le jean, les sous-vêtements… c’étaient des produits de masse, désirables, et surtout, incroyablement rentables.

Au fond, cette marque n’a jamais été une maison de luxe expérimentale. C’était une puissance commerciale avec une identité claire. La société mère qui la détient est un colosse dont l’objectif est simple : vendre, vendre et encore vendre. Le succès se mesure en millions de pièces écoulées, pas en éloges des critiques de mode. C’est un point crucial.

L’arrivée du visionnaire : un pari audacieux

Alors, quand ils ont nommé ce créateur belge à la tête de TOUTE la création, c’était un véritable coup de poker. Ce n’était pas n’importe qui : un designer culte, respecté pour son approche intellectuelle, venu d’une culture de la mode qui valorise l’avant-garde. Il avait déjà fait ses preuves dans de grandes maisons européennes, où il avait dû s’adapter à des héritages forts.

En lui donnant les clés de tout, des défilés aux lignes de jeans, l’idée était de créer une vision unique et de faire monter la marque en gamme. Transformer une marque grand public en une destination de luxe… Sur le papier, c’est séduisant. En pratique, c’est l’une des manœuvres les plus périlleuses de notre secteur.

2. La Vraie Vie d’un Directeur Artistique

Le public s’imagine souvent le créateur comme un artiste enfermé dans sa tour d’ivoire, esquissant des croquis toute la journée. La réalité, surtout dans une structure pareille, est à des années-lumière de ce cliché. C’est un job de chef d’orchestre, pas de soliste.

Bon à savoir : un directeur artistique de ce niveau passe très peu de temps à dessiner. Son rôle est de définir une vision globale qui doit ensuite être déclinée en produits vendables. Ça implique de gérer des équipes énormes, de jongler avec des budgets serrés et de s’assurer que les usines peuvent produire des centaines de milliers de pièces. Une erreur courante est de croire que la créativité n’a pas de contraintes.

Un défilé, par exemple, c’est la partie émergée de l’iceberg. Pour une de ses collections, le créateur a fait recouvrir le sol d’une montagne de pop-corn. L’image était puissante, une métaphore de la culture américaine. D’ailleurs, si vous ne l’avez pas vue, cherchez la vidéo du défilé, ça vaut le coup d’œil. Mais un tel décor, les mannequins, la communication… un seul show peut facilement dépasser le million d’euros. Cet investissement doit se traduire par des ventes de parfums, de lunettes et de jeans. Si la connexion ne se fait pas, la machine s’enraye.

3. Le Choc des Cultures : Création vs Commerce

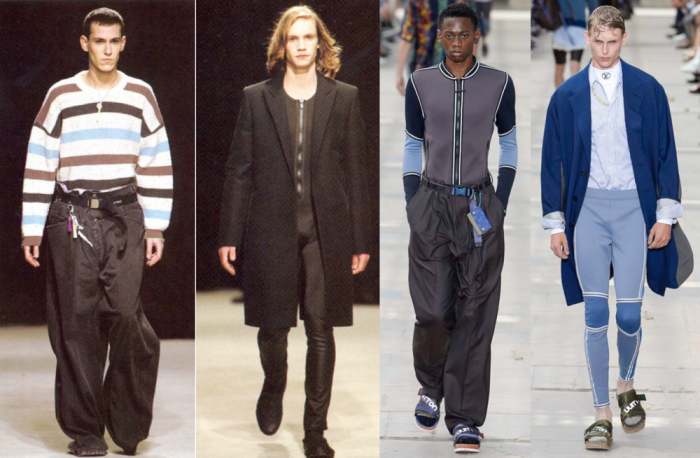

Cette histoire illustre parfaitement le fossé entre la philosophie de la mode européenne et américaine.

D’un côté, l’approche européenne, où la mode est souvent perçue comme un art. On attend du créateur une vision personnelle, intellectuelle. Ses collections étaient pleines de références à l’Amérique profonde, à ses mythes, utilisant des images d’un célèbre artiste pop art ou des uniformes de fanfare. La presse spécialisée a applaudi des deux mains, il a même remporté plusieurs prix prestigieux. Mais les critiques n’achètent pas les vêtements…

De l’autre, l’approche américaine, où la mode est un business avant tout. Le client est pragmatique : il veut un produit de qualité, facile à porter, à un prix juste. L’identité de la marque s’est construite sur cette promesse. Le souci, c’est que la nouvelle vision était totalement à contre-courant.

Imaginez le client fidèle, habitué à son jean qui tournait autour de 100-120€. D’un coup, on lui propose un jean avec une sérigraphie artistique à 450€. L’écart est juste impossible à justifier dans son esprit. Il ne se reconnaît plus dans la marque. Résultat : les grands magasins, partenaires essentiels, deviennent frileux et ne commandent plus.

4. Pourquoi ça n’a pas marché, concrètement ?

Le PDG du groupe propriétaire a été très direct à l’époque, se disant « déçu par le manque de rendement de l’investissement ». En clair : on a dépensé beaucoup d’argent pour des produits qui ne se vendaient pas.

La question du prix est centrale. Pour justifier un tarif élevé, la valeur perçue doit être immense. Cette valeur vient des matières, de la fabrication, du design… mais aussi de l’image. Le créateur a voulu tout changer d’un coup : des matières plus nobles, des designs plus complexes. Les coûts de production ont explosé, et donc les prix de vente. Mais l’image de la marque, elle, n’avait pas encore changé dans la tête des gens. On ne décrète pas une montée en gamme, on la construit patiemment.

La fameuse collaboration avec la fondation de l’artiste pop art en est le parfait exemple. L’idée était géniale ! Mais il faut comprendre que rien que les droits pour utiliser ces images se chiffrent en millions d’euros. Ajoutez les défis techniques pour imprimer ça sur du denim… et vous obtenez une chemise qui devient un objet de collection, mais qui n’est plus du tout un produit de masse. C’était artistiquement brillant, mais commercialement déconnecté.

5. Les Leçons à Tirer de ce Cas d’École

Cette histoire est une mine d’or pour tous les pros de la mode.

Mon conseil pour les jeunes créateurs :

Je le dis toujours : avant de signer quelque part, faites vos devoirs. Ne vous laissez pas aveugler par le prestige. Voici ma checklist personnelle avant de dire oui :

- Demandez à voir les chiffres des best-sellers des deux dernières années. Ça vous dira ce que le client achète VRAIMENT.

- Insistez pour déjeuner avec le directeur commercial, pas seulement le PDG. C’est lui qui est sur le terrain.

- Posez cette question piège : « Quelle est la pièce la plus folle que vous ayez réussi à vendre en masse ? ». Leur réponse en dira long sur leur tolérance au risque.

Pour les dirigeants de marques :

Engager un créateur star n’est pas une baguette magique. C’est le début d’une relation intense qui repose sur l’alignement. Quand un PDG critique publiquement son créateur, comme ça a été le cas, la confiance est morte. C’est une erreur de management monumentale. Le linge sale se lave en interne, point.

6. Et Après ? La vie continue…

Alors, que s’est-il passé après ce divorce fracassant ? Eh bien, c’est là que la leçon devient encore plus intéressante.

La marque n’a pas perdu de temps. Elle a opéré un virage à 180 degrés pour revenir à ses fondamentaux : le minimalisme, les produits iconiques comme les jeans et les sous-vêtements, et des campagnes publicitaires qui parlent au plus grand nombre. Et franchement, ça a marché. En se recentrant sur son ADN, l’entreprise a rapidement retrouvé sa vitesse de croisière et ses clients.

Et le créateur, dans tout ça ? A-t-il disparu des radars ? Loin de là. Il a rebondi, trouvant sa place quelques années plus tard à la co-direction créative d’une prestigieuse maison de luxe italienne, où sa vision conceptuelle est non seulement comprise mais aussi célébrée. Ça prouve bien que le problème n’était pas son talent, mais simplement une question de mauvais mariage.

L’Éternel Équilibre

Au final, cette histoire est celle d’un rêve qui a heurté le mur de la réalité commerciale. Ce n’est la faute de personne en particulier ; c’est simplement la conséquence d’une vision qui n’était pas la bonne, pour cette marque, à ce moment-là.

La mode existera toujours dans cette tension fascinante entre l’art et le commerce. Les maisons qui durent sont celles qui trouvent ce fragile équilibre, celles où le créateur et le gestionnaire avancent main dans la main. Ce n’est pas facile, c’est un travail d’équilibriste permanent. Mais c’est ce qui rend notre métier si complexe et, finalement, si passionnant. Et dans ce milieu, la plus grande erreur est de croire qu’on n’a plus rien à apprendre.

Inspirations et idées

« Nous sommes allés trop loin, trop vite, sur le plan de la mode et du prix. » – Emanuel Chirico, PDG de PVH Corp, fin 2018.

Cette déclaration cinglante, quelques semaines avant le départ officiel de Raf Simons de Calvin Klein, a marqué le point de non-retour. Elle illustre parfaitement le choc frontal entre l’ambition créative d’une collection défilé pointue et la réalité du marché de masse américain, qui attendait des produits plus accessibles.

Le Visionnaire Radical : Il impose une esthétique personnelle forte, quitte à effacer l’héritage d’une maison pour la reconstruire à son image. C’est le pari à haut risque qu’a tenté Hedi Slimane en arrivant chez Celine.

Le Gardien du Temple : Sa mission est de faire évoluer les codes iconiques avec subtilité, sans rupture. La priorité est la continuité, comme le fait Virginie Viard chez Chanel. Le choix d’une marque dépend entièrement de sa stratégie du moment.

Pourquoi une marque prend-elle le risque de nommer un créateur si éloigné de son ADN commercial ?

C’est un électrochoc calculé. L’objectif est souvent de casser une image vieillissante, de générer un buzz médiatique mondial et d’attirer une clientèle plus jeune. Le pari est que l’aura du créateur rejaillira sur l’ensemble des produits, même les plus basiques. Un pari qui, comme on l’a vu, peut s’avérer extrêmement coûteux quand la greffe ne prend pas.

Le cas Simons/Calvin Klein est loin d’être isolé. L’histoire récente de la mode est jalonnée de séparations retentissantes :

- Alber Elbaz & Lanvin : Un divorce brutal après 14 ans de succès, sur fond de désaccords stratégiques.

- Daniel Lee & Bottega Veneta : Une séparation surprise alors que le créateur avait brillamment relancé la marque.

- Alessandro Michele & Gucci : La fin d’une ère maximaliste, le groupe Kering souhaitant un nouveau souffle créatif.

Le piège de la « ligne halo » : C’est le concept clé. L’idée est qu’une collection défilé, très chère et avant-gardiste, même si elle se vend peu, doit créer une image si désirable qu’elle stimule les ventes des parfums et des sous-vêtements. Le problème survient quand le « halo » est si conceptuel qu’il n’éclaire plus le consommateur moyen, qui ne se reconnaît plus dans la marque.

- Les ventes d’accessoires qui explosent.

- Une marque endormie qui redevient la plus désirable du moment.

- Des pièces iconiques qui deviennent des phénomènes viraux.

Le secret ? L’alchimie parfaite. Quand un créateur comme Daniel Lee a rejoint Bottega Veneta, sa vision moderne du luxe a rencontré le savoir-faire de la maison et le désir du marché au moment idéal. Une leçon de synergie réussie.

D’un côté, Anvers. Une ville portuaire, discrète, où la mode est une discipline intellectuelle, presque austère. De l’autre, New York. Une métropole verticale, ultra-rapide, où la mode est un business et un spectacle. Comprendre ce fossé culturel, c’est comprendre pourquoi une vision née sur les pavés belges peut peiner à s’épanouir sur la 7ème Avenue.

Le coût de la transformation du flagship de Calvin Klein sur Madison Avenue par l’artiste Sterling Ruby, collaborateur de Simons, est estimé à 60 millions de dollars.

Quand une marque engage de telles sommes avant même que la première pièce ne soit vendue, la pression pour un retour sur investissement rapide devient immense, laissant peu de place à l’expérimentation et au droit à l’erreur.

Les signaux d’alerte d’un futur

Au-delà des bureaux des PDG, c’est aussi notre comportement qui façonne cette industrie. Dans un monde guidé par les réseaux sociaux et la quête de nouveauté, la pression sur les marques est immense. Elles sont poussées à des décisions radicales pour capter l’attention. La question est : sommes-nous prêts à suivre un créateur dans ses expérimentations, ou cherchons-nous le confort d’un produit familier ? Le divorce entre art et business commence souvent dans notre propre panier d’achat.