Créer un Jardin sur Gravier Sans Se Ruiner (Et Sans Le Regretter)

On va se parler franchement. Les photos de jardins sur gravier, c’est le rêve : un look épuré, moderne, et cette promesse d’un entretien quasi inexistant. Ça donne envie de foncer tête baissée, n’est-ce pas ?

Contenu de la page

- Avant de toucher à la pelle : les bases à connaître

- Étape 1 : La préparation du terrain, là où tout se joue

- Étape 2 : Le choix des matériaux (sans se tromper)

- Étape 3 : La pose et la plantation, les gestes qui comptent

- Quelles plantes choisir pour ce milieu un peu hostile ?

- Et l’entretien, alors ?

- Galerie d’inspiration

Mais attention au piège. Pour avoir vu des dizaines de projets tourner au vinaigre, je peux vous dire qu’un massif réussi, ce n’est pas juste une couche de cailloux jetée sur la terre. Sans la bonne méthode, le beau gravier blanc se mélange à la boue, les mauvaises herbes s’invitent à la fête en quelques mois, et le rêve se transforme en corvée.

Alors, oublions les formules magiques. Ici, je vais vous partager une approche de terrain, testée et approuvée. Oui, ça demande un peu d’huile de coude au début, mais c’est la garantie d’un résultat qui tiendra des années, pas juste le temps d’un été. On va tout voir : de la préparation du sol aux astuces de plantation qui font VRAIMENT la différence.

Avant de toucher à la pelle : les bases à connaître

Avant toute chose, il faut comprendre ce qui se passe sous les cailloux. Un massif minéral, c’est un petit écosystème artificiel. Pour qu’il fonctionne, il y a deux ou trois règles physiques à respecter.

La première, c’est la gestion de l’eau. L’ennemi public numéro un, c’est l’eau qui stagne. Si votre sol est argileux, une vraie éponge, les racines de vos plantes vont pourrir, même si la surface paraît sèche. Pour savoir à quoi vous avez affaire, faites le test de la poignée : prenez de la terre humide et serrez. Si ça forme une boule compacte et collante, votre sol est argileux et il faudra sérieusement penser au drainage. S’il s’effrite, c’est bon signe.

Ensuite, il y a la chaleur. Les pierres, surtout les foncées comme l’ardoise, emmagasinent la chaleur du soleil. Dans les régions très ensoleillées, ça peut littéralement cuire les racines des plantes fragiles. À l’inverse, des galets clairs réfléchissent la lumière et peuvent aider à réchauffer le sol dans les zones plus fraîches. Un détail qui change tout !

Bon à savoir : le budget et le temps

Soyons réalistes. Pour un massif de 10 m², un amateur motivé doit prévoir un bon week-end de travail, voire un peu plus s’il est seul. Côté budget, la fourchette est large : comptez entre 200€ pour une version basique (bordures en bois, gravier standard) et plus de 600€ pour une finition haut de gamme avec des bordures en acier et une pierre plus décorative.

Étape 1 : La préparation du terrain, là où tout se joue

C’est l’étape la moins glamour, mais c’est 80% du succès de votre projet. Ne la bâclez JAMAIS.

La liste des outils du guerrier :

- Une bonne pelle et une bêche pour creuser.

- Une brouette (votre dos vous remerciera).

- Un râteau solide.

- Une dame manuelle pour tasser (on peut en louer pour une journée).

- Un cutter bien aiguisé.

- Des gants de protection et, idéalement, des lunettes.

On commence par le « décaissage » : il faut creuser sur environ 15 cm de profondeur. Ça paraît énorme, mais c’est nécessaire pour avoir la place pour une base stable, le géotextile et une bonne couche de gravier (5 à 8 cm). D’ailleurs, une question pratique se pose : où mettre toute cette terre ? Pensez-y avant ! Vous pouvez l’utiliser pour rehausser une autre partie du jardin, la proposer sur des sites de dons entre particuliers, ou, en dernier recours, prévoir un voyage à la déchetterie.

Une fois la zone creusée, nivelez et tassez le fond jusqu’à ce qu’il soit bien dur sous vos pieds. Si le terrain est en pente, même légère, donnez-lui une inclinaison de 1 à 2% pour que l’eau s’évacue loin de la maison.

Les bordures : bien plus qu’une déco

Les bordures sont essentielles pour contenir les graviers et éviter qu’ils ne s’échappent sur la pelouse. C’est la finition qui donne un aspect net et facilite la tonte.

- Le bois (pin traité) : L’option la plus économique, autour de 5-10€ le mètre. Sa durée de vie est limitée, mais c’est parfait pour un premier projet.

- L’acier Corten : Très tendance avec son look rouillé naturel. C’est plus cher, entre 15€ et 30€ le mètre, mais c’est quasi indestructible.

- Les pavés en pierre ou béton : La solution la plus durable, surtout si on les scelle avec un peu de mortier.

Petit conseil de pro : installez la bordure de façon à ce que son sommet arrive juste au niveau du sol fini. Vous pourrez passer la roue de la tondeuse dessus sans massacrer votre lame. Un gain de temps fou !

Étape 2 : Le choix des matériaux (sans se tromper)

Le choix des matériaux va signer l’ambiance de votre jardin. Pensez local et pratique, c’est souvent plus harmonieux et moins cher.

Pour le feutre géotextile, que vous trouverez en rouleau dans toutes les grandes surfaces de bricolage, ne prenez pas le premier prix. Visez un minimum de 90g/m². Sa fonction principale n’est pas tant d’arrêter les mauvaises herbes (même s’il aide) que d’empêcher les graviers de s’enfoncer dans la terre avec le temps. C’est ce qui garantit la longévité de votre massif.

Graviers et galets : comment choisir ?

Le mieux est de se renseigner auprès des carrières locales ou des négociants en matériaux. Voici quelques pistes pour vous aider :

- L’ardoise pilée : Son gris sombre est superbe pour faire ressortir le vert des plantes. Attention, elle peut être coupante, donc gants obligatoires !

- Le gravier calcaire (blanc/beige) : Idéal pour illuminer un coin sombre. Son principal défaut : il a tendance à verdir dans les zones humides et ombragées.

- La pouzzolane (rouge/noire) : Une roche volcanique très légère et poreuse. Elle retient un peu l’humidité, ce qui peut être un plus pour certaines plantes.

Pour la taille (la granulométrie), le 8/16 mm est un excellent passe-partout. C’est stable, confortable à la marche, et ça ne reste pas coincé dans les semelles. Pour la quantité, voici une astuce simple : pour couvrir 10 m² sur 5 cm d’épaisseur, il vous faudra 0,5 m³, soit environ 750 kg de gravier. Ça correspond à 30 sacs de 25 kg… Pensez à votre dos ! Pour cette quantité, la livraison en « big-bag » est souvent plus simple et parfois même plus économique.

Étape 3 : La pose et la plantation, les gestes qui comptent

Le terrain est prêt, les matériaux sont là. C’est le moment de l’assemblage !

Déroulez le géotextile en faisant chevaucher les lais d’au moins 20 cm. C’est non négociable, sinon les pires herbes trouveront le chemin. Fixez-le avec des agrafes métalliques. Ensuite, versez les graviers en plusieurs tas et étalez-les au râteau pour obtenir une couche uniforme de 5 à 8 cm.

La plantation : l’astuce que peu de gens connaissent

C’est ici que l’on voit les plus grosses erreurs. Ne vous contentez pas d’un petit trou dans le feutre. Voici la bonne méthode :

- Posez votre plante en pot à l’endroit désiré.

- Avec un cutter, découpez une grande croix (un X) dans le géotextile, plus large que le pot.

- Rabattez les 4 triangles de feutre vers l’extérieur.

- Creusez un trou de plantation généreux (le double de la motte) et ajoutez-y une bonne poignée de compost ou de terreau. C’est la seule nourriture que votre plante recevra au départ !

- Placez la plante, comblez avec la terre. Et maintenant, l’étape cruciale : arrosez abondamment directement dans le trou de plantation.

- Rabattez les triangles de feutre contre la base de la plante et ramenez le gravier tout autour.

Cette technique assure à la plante un bon démarrage et empêche les mauvaises herbes de pousser juste à son pied.

Quelles plantes choisir pour ce milieu un peu hostile ?

Un massif de gravier, c’est un peu le désert pour les plantes : sol pauvre, sec, et chaud. Il faut donc choisir des guerrières ! Pensez aux graminées comme la Stipa (cheveux d’ange) ou les fétuques bleues pour la légèreté. Pour la couleur, les gauras, les perovskias (sauge de Russie) et les sedums sont des valeurs sûres. La lavande et le romarin s’y plaisent aussi à merveille.

L’erreur de débutant, c’est de craquer pour des plantes qui aiment l’humidité. J’ai vu un jour des hostas, plantés à la demande insistante d’un client, littéralement rôtir sur le gravier après une semaine de chaleur. Une leçon apprise à la dure : il faut respecter la nature de la plante !

Et l’entretien, alors ?

« Faible entretien » ne veut pas dire « sans entretien ». L’essentiel sera de souffler les feuilles mortes à l’automne et d’arracher à la main les quelques graines qui auront germé. C’est l’affaire de quelques minutes si c’est fait régulièrement. Tous les 5 à 10 ans, un petit rajout de gravier peut être nécessaire pour redonner un coup de frais.

Pas prêt pour le grand chantier ? Faites un essai ! Aménagez juste 1m² autour de votre boîte aux lettres ou d’un arbuste. C’est un super projet pour un samedi après-midi, ça vous coûtera moins de 50€ et vous permettra de vous faire la main.

Voilà, vous avez toutes les cartes en main. En suivant ces étapes, vous ne créez pas seulement un massif de graviers, vous construisez un espace durable dont vous serez fier pendant des années. Alors, à vous de jouer !

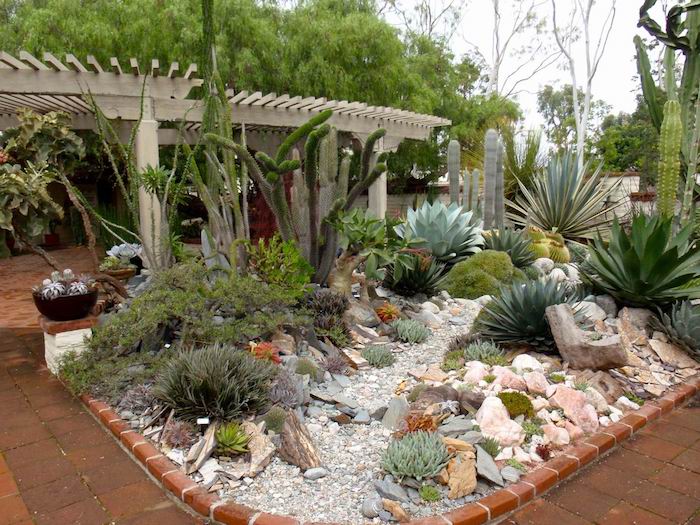

Galerie d’inspiration

L’astuce des pros pour planter : Ne coupez pas un grand trou dans votre géotextile avant de planter. Posez plutôt votre plante à l’endroit désiré, puis faites une simple incision en X dans la toile. Écartez les quatre triangles, creusez votre trou, installez la motte, puis rabattez soigneusement les pans de la toile contre le collet de la plante. Le gravier viendra ensuite masquer le tout. Efficacité maximale contre les adventices !

Saviez-vous qu’un jardin sur gravier bien conçu peut réduire la consommation d’eau jusqu’à 70% par rapport à une pelouse traditionnelle ? C’est un des piliers du jardinage xérophile (ou xéropaysagisme), une tendance forte qui prône des aménagements beaux et économes en ressources.

Quelle épaisseur de gravier prévoir ?

Tout dépend de l’usage. Pour un simple massif décoratif où l’on ne marche pas, une couche de 3 à 4 cm suffit. Pour une allée piétonne, visez plutôt 5 à 6 cm pour un confort de marche optimal et pour bien masquer le géotextile. En dessous de 3 cm, la toile risque de réapparaître avec le temps et les intempéries.

Gravier roulé : Doux et naturel, ses formes arrondies rappellent les galets de rivière. Idéal pour les zones où l’on marche pieds nus et pour une ambiance zen. Il a tendance à rouler un peu plus sous le pied.

Gravier concassé : Avec ses angles vifs, il se compacte mieux et offre une surface très stable. Parfait pour les allées carrossables ou les styles très contemporains. Son look est plus minéral, plus brut.

Ne sous-estimez jamais le pouvoir des bordures. Elles sont essentielles pour :

- Contenir le gravier et l’empêcher de se mélanger à la pelouse ou aux autres parterres.

- Dessiner des lignes nettes et structurer l’espace pour un rendu professionnel.

- Faciliter l’entretien, notamment le passage de la tondeuse.

Le secret ? Les bordures en acier Corten, qui développent une patine rouille protectrice, sont à la fois durables et incroyablement chics.

Pour un rendu visuel dynamique, jouez sur la granulométrie. N’hésitez pas à marier un gravier fin (calibre 6/10 mm) pour la surface principale avec des galets plus gros (40/60 mm) pour délimiter une zone ou mettre en valeur le pied d’une plante sculpturale comme un Phormium. Ce contraste de textures capte la lumière différemment et ajoute une complexité subtile à votre aménagement.

- Une stabilité parfaite, même sur une légère pente.

- Fini les nids-de-poule et les graviers qui s’échappent.

- Permet de marcher en talons ou de rouler une poussette sans s’enfoncer.

La solution magique ? Les plaques stabilisatrices alvéolées, comme celles de Nidagravel® ou Ecosedum. Elles créent une structure invisible qui maintient chaque caillou à sa place. Un petit investissement au départ pour une tranquillité absolue.

Point budget : Pour les grandes surfaces, oubliez les sacs de 25 kg vendus en jardinerie. Le prix au kilo est bien plus avantageux en achetant en « vrac » (livré en big-bag de 1m³ ou directement par camion-benne) auprès des carrières locales ou des revendeurs de matériaux de construction. Un coup de fil peut vous faire économiser plusieurs centaines d’euros.

Le Karesansui, ou jardin sec japonais, n’est pas une simple composition minérale. C’est une représentation symbolique de la nature. Le gravier ratissé figure l’eau, les rochers deviennent des îles ou des montagnes. S’en inspirer, c’est penser son jardin comme un tableau vivant qui invite à la contemplation.

Pensez au son ! L’un des charmes discrets du jardin sur gravier est le craquement doux et apaisant des pas. C’est une expérience sensorielle à part entière. Un gravier concassé produira un son plus sec et craquant, tandis que des galets roulés offriront un bruit plus sourd et doux. Un détail à considérer pour créer l’ambiance désirée.

Comment gérer les feuilles mortes sans tout déplacer ?

L’ennemi N°1 du gravier propre. La solution la plus efficace est le souffleur de feuilles. Utilisez-le à faible puissance et à un angle rasant pour décoller les feuilles sans envoyer les cailloux chez le voisin. Pour les graviers plus lourds, un râteau à feuilles souple peut aussi fonctionner si vous l’utilisez avec délicatesse.

Trois plantes infaillibles pour débuter sur gravier :

- La Stipa tenuissima : Surnommée « cheveu d’ange », cette graminée apporte une légèreté et un mouvement incomparables.

- Le Perovskia ‘Blue Spire’ : Avec ses épis bleu lavande et son feuillage argenté, il adore le soleil et les sols drainants.

- Le Sedum ‘Autumn Joy’ : Robuste, il offre une belle structure et change de couleur au fil des saisons, du vert au rose puis au bronze.

L’alternative écolo et locale : Le paillis de coquillages concassés. Particulièrement adapté aux régions côtières, il offre un paillage clair qui réfléchit la lumière, et se décompose très lentement en enrichissant le sol en calcium. Une option originale et durable, souvent utilisée dans les jardins de bord de mer.

Attention à la couleur ! Un gravier très foncé comme l’ardoise pilée peut devenir brûlant en plein soleil dans le Sud de la France, et littéralement « cuire » les racines des plantes les plus sensibles. À l’inverse, un gravier blanc de Carrare peut être éblouissant. Un gris moyen ou un ton beige (type gravier de Seine) est souvent un compromis parfait, mettant en valeur le vert des feuillages sans excès.

Une tonne de gravier de calibre moyen (8/16 mm) couvre environ 12 à 14 m² sur une épaisseur de 5 cm. Pour calculer vos besoins, la formule est simple : Longueur (m) x Largeur (m) x Épaisseur (m) x Densité (environ 1,5 pour du gravier sec). Ne vous laissez pas surprendre par les quantités !

Pour un effet « wow » sans se ruiner, intégrez un ou trois (toujours en nombre impair !) gros rochers ou blocs de pierre. Ils servent de point d’ancrage visuel, créent du relief et donnent une impression de maturité immédiate à votre jardin. Cherchez des pierres locales chez les revendeurs de matériaux, elles s’intégreront mieux au paysage et seront moins chères.

Un jardin minéral est-il un désert pour la biodiversité ?

Pas forcément ! Pour attirer les pollinisateurs, il suffit d’intégrer des « poches de vie ». Aménagez des zones sans géotextile, enrichies en compost, où vous planterez des vivaces mellifères comme la lavande, la sauge, l’échinacée ou le gaura. Ces îlots de floraison contrasteront magnifiquement avec le gravier tout en nourrissant les insectes.

Erreur classique : Choisir un feutre géotextile de mauvaise qualité. Les modèles tissés bas de gamme finissent par s’effilocher et laissent passer les rhizomes des herbes les plus coriaces. Investissez dans un feutre non-tissé d’au moins 90g/m², comme le célèbre Bidim®. La différence de prix est minime, mais la tranquillité sur le long terme n’a pas de prix.

Pensez à l’éclairage pour profiter de votre jardin la nuit. Un spot orienté vers le haut (uplighting) peut transformer une simple graminée en sculpture lumineuse. Des balises basses le long d’une allée en gravier créent un cheminement sécurisant et magique. Préférez une lumière chaude (autour de 2700K) pour une ambiance douce et accueillante.

Option A (Acier galvanisé) : Discret, fin, résistant à la rouille et facile à courber pour créer des formes sinueuses. Idéal pour un look moderne et minimaliste.

Option B (Traverses en bois) : Plus massif et rustique, parfait pour un jardin de style campagne ou pour créer des niveaux. Choisissez un bois de classe 4 (type pin traité autoclave ou chêne) pour une bonne durabilité au contact du sol.

- Il ne se décolore pas et ne verdit pas aussi vite que le calcaire.

- Sa blancheur éclatante crée un contraste saisissant avec les feuillages sombres.

- Il apporte une touche de luxe et de luminosité inégalée.

Le choix premium ? Le marbre de Carrare. Plus cher à l’achat, sa tenue dans le temps et son esthétique en font un investissement judicieux pour les petites surfaces ou les projets d’exception.

Le ratissage n’est pas qu’une corvée, c’est un art. Dans les jardins japonais, les motifs dessinés dans le sable ou le gravier fin symbolisent les ondulations de l’eau. Même sans aller jusque-là, un coup de râteau régulier permet d’uniformiser la surface, d’effacer les traces de pas et de retirer les jeunes pousses d’adventices. Un geste simple pour un jardin toujours impeccable.

« Le vide est aussi important que le plein. C’est l’espace entre les plantes qui leur permet de respirer et qui donne au regard un endroit où se reposer. » – Anonyme, paysagiste.

Dans un jardin sur gravier, cette règle est fondamentale. Résistez à la tentation de surplanter. Laissez le minéral occuper l’espace, il est un élément décoratif à part entière.

N’oubliez pas les cheminements ! Pour traverser une grande zone de gravier, l’intégration de pas japonais (grandes dalles d’ardoise ou de pierre reconstituée) est à la fois pratique et esthétique. Ils guident le regard, protègent le gravier du tassement excessif et permettent de marcher confortablement sans perturber la surface.

Puis-je installer mon salon de jardin directement sur le gravier ?

Oui, mais avec quelques précautions. Les pieds fins des chaises et des tables risquent de s’enfoncer. La solution ? Soit choisir du mobilier avec des pieds larges, soit créer une « terrasse » intégrée en posant de grandes dalles ou un caillebotis en bois à l’endroit désiré. Cela stabilise le mobilier et délimite clairement l’espace de vie.