Garnir une Assise de Fauteuil : Le Guide Complet (Sans Se Ruiner !)

Transformez votre vieux meuble en une pièce maîtresse ! Découvrez les secrets du tapissier d’ameublement et redonnez vie à votre intérieur.

Rien ne vaut la satisfaction de restaurer un vieux meuble soi-même. En tant qu'amateur de décoration, j'ai souvent trouvé que chaque pièce raconte une histoire. Avez-vous déjà rêvé de redonner vie à une chaise oubliée ? Le tapissier d'ameublement allie tradition et modernité, offrant une approche unique pour personnaliser votre espace.

On a tous un vieux fauteuil qui traîne. Celui de mamie, celui trouvé en brocante… Il a du style, une histoire, mais soyons honnêtes, son assise est complètement défoncée. On sent les ressorts, il fait un creux au milieu, bref, s’asseoir dessus est une épreuve.

Contenu de la page

- Étape 1 : Préparation du chantier (Analyser, Dégarnir, S’équiper)

- Étape 2 : La Fondation (Le Sanglage) – La base de tout !

- Alors, on part sur quoi ? Mousse ou Crin ?

- Option 1 : La Méthode Traditionnelle (Ressorts et Crin)

- Option 2 : La Méthode Moderne (Mousse) – Efficace et Accessible

- Étape 3 : La Couverture – L’habillage final

- Étape 4 : Finitions et SOS Débutant

- Galerie d’inspiration

La bonne nouvelle ? Refaire cette assise, c’est totalement à votre portée. Ce n’est pas juste du bricolage, c’est redonner vie à un meuble. Après des années passées dans l’atelier, à manipuler du crin, de la mousse et des tissus, je peux vous dire une chose : une assise bien faite, c’est le cœur du fauteuil. C’est ce qui lui donne sa ligne et son confort pour des décennies.

Alors, que vous soyez tenté par la méthode traditionnelle (ressorts et crin, pour les puristes) ou l’approche moderne (avec de la mousse, plus rapide et accessible), ce guide est fait pour vous. On va tout voir, de A à Z. C’est un projet qui demande de la patience, oui, mais la fierté de dire « c’est moi qui l’ai fait »… ça n’a pas de prix.

Étape 1 : Préparation du chantier (Analyser, Dégarnir, S’équiper)

Avant de sauter sur le premier clou, prenez un café et observez votre fauteuil. C’est la première compétence de l’artisan : le diagnostic. Comment s’affaisse-t-il ? Les sangles dessous sont-elles cassées, détendues ? Cette petite inspection va déterminer l’ampleur du boulot.

La liste de courses du tapissier amateur

Avoir les bons outils, ce n’est pas du luxe, c’est ce qui fait la différence entre un travail propre et un massacre du bois. Franchement, n’essayez pas avec un tournevis plat et un marteau de charpentier, vous allez le regretter.

- Un arrache-agrafes ou un ciseau à dégarnir : Indispensable pour enlever les vieux clous sans laisser de marques. Comptez 15-25€ pour un bon outil qui vous durera toute une vie.

- Un ramponneau : C’est le marteau emblématique du tapissier, souvent aimanté. Il permet de tenir le clou d’une main et de tendre le tissu de l’autre. Un bon investissement (autour de 30€).

- Une agrafeuse : Une agrafeuse murale manuelle (15-30€) peut faire l’affaire pour débuter. Si vous devenez accro, l’agrafeuse pneumatique (autour de 80€ + le compresseur) est un vrai bonheur. Elle utilise des agrafes de type 80, c’est le standard.

- De BONS ciseaux de couture : Gardez-les précieusement et ne coupez QUE du tissu avec. Une lame abîmée fait des finitions horribles.

- Un tire-sangle : Petit outil en bois avec des picots en métal, il coûte une misère (10-15€) et il est OBLIGATOIRE pour tendre correctement les sangles de jute. Tendre à la main, c’est l’erreur du débutant par excellence.

- Des carrelets (pour la méthode tradi) : Ce sont de longues aiguilles, droites ou courbes. Un kit de base se trouve en ligne pour une vingtaine d’euros.

Bon à savoir : Vous trouverez la plupart de ces outils chez Leroy Merlin ou Castorama, mais pour le matériel plus spécifique (crin, mousse HR, tire-sangle de qualité), des sites spécialisés comme Artapis ou Houlès sont des mines d’or.

La sécurité, ce n’est pas pour les autres !

On ne rigole pas avec ça. Je me souviens d’une fois où un vieux clou rouillé a sauté et a failli mal finir. Depuis, c’est non négociable.

- Lunettes de protection : Toujours. Une agrafe qui ricoche, ça arrive plus vite qu’on ne le pense.

- Gants anti-coupure : Le dégarnissage, c’est la chasse aux clous et agrafes cachés.

- Masque anti-poussière (FFP2) : Vous allez libérer des décennies de poussière, d’acariens et parfois de moisissures. Protégez vos poumons.

- Aération : Si vous utilisez de la colle en bombe, faites-le dehors ou fenêtre grande ouverte.

Le dégarnissage : On met tout à nu

Le secret, c’est de déconstruire dans l’ordre inverse de la construction. Et surtout, PRENEZ DES PHOTOS à chaque étape ! Vous me remercierez plus tard, au moment de remonter, quand vous ne saurez plus comment faire ce pli bizarre dans le coin.

L’ordre logique : toile du dessous -> galon ou clous déco -> tissu -> ouate -> garniture (mousse ou crin) -> toiles intermédiaires -> et enfin, les sangles. Une fois la carcasse nue, inspectez-la. Un pied qui bouge ? Il faut le recoller. Des petits trous suspects ? Traitement contre les vrillettes avant toute chose. Si le bois est vraiment abîmé, soyez humble, un petit tour chez l’ébéniste peut sauver votre projet.

Étape 2 : La Fondation (Le Sanglage) – La base de tout !

Le sanglage, c’est le sommier de votre fauteuil. S’il est mal fait, tout le reste s’affaissera. Sa qualité, c’est 50% du confort et de la durée de vie de votre siège.

On utilise des sangles en jute qu’on entrecroise pour créer une plateforme solide mais souple. La tension doit être parfaite. Le repère de l’artisan ? Une sangle bien tendue doit « chanter » : quand on la tape, elle produit un son sec et clair. C’est un coup de main à prendre.

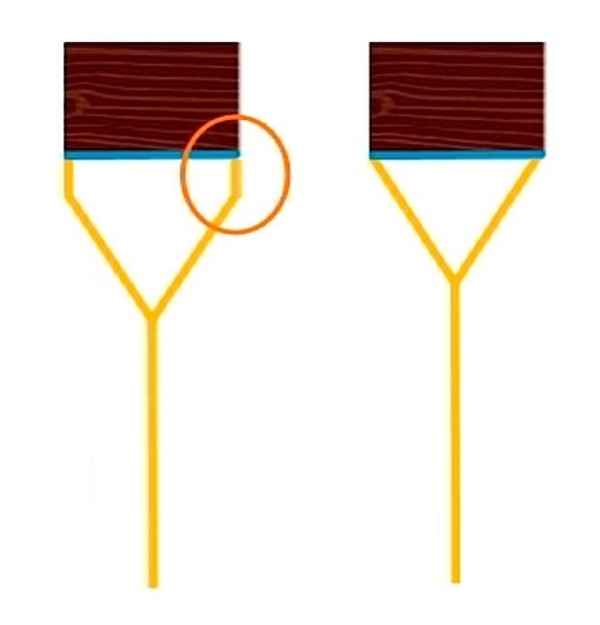

Pour la pose, on commence par les sangles allant de l’arrière vers l’avant. On fixe une extrémité avec 5 clous (semences de 14 mm) en W, on replie, on re-cloue. Puis on tend avec le tire-sangle qui prend appui sur le bois, et on fixe de l’autre côté. On fait pareil pour les sangles transversales, en les passant une fois dessus, une fois dessous. Cet entrelacement est crucial pour la solidité.

Alors, on part sur quoi ? Mousse ou Crin ?

C’est la grande question ! Voici un petit tableau pour vous aider à y voir plus clair. Il n’y a pas de mauvais choix, juste celui qui correspond à votre projet, votre budget et votre patience.

| Critère | Méthode Moderne (Mousse) | Méthode Traditionnelle (Crin) |

|---|---|---|

| Coût | Modéré (40-80€ pour une bonne mousse) | Élevé (matériaux plus chers et plus nombreux) |

| Temps Requis (pour un débutant) | Rapide (un bon week-end) | Long (comptez une bonne semaine de travail) |

| Difficulté | Accessible | Élevée (gestes très techniques) |

| Durée de vie | Bonne (10-15 ans pour une mousse HR) | Excellente (plusieurs décennies) |

Option 1 : La Méthode Traditionnelle (Ressorts et Crin)

C’est la voie royale. Plus complexe, mais le résultat est incomparable en termes de confort et de longévité. C’est la technique des fauteuils de style qui traversent les âges.

D’abord, on coud les ressorts sur le sanglage. Ensuite vient l’étape la plus intimidante : le guindage. On lie les ressorts entre eux avec de la ficelle pour qu’ils travaillent ensemble et pour donner sa forme bombée (le galbe) à l’assise. C’est très technique.

Mon conseil honnête : vous décrire le nœud de bouclette par écrit est mission impossible. Le meilleur service que je puisse vous rendre est de vous dire : allez sur YouTube et tapez « guindage ressorts tapissier ». Voir le geste une fois vous fera gagner des heures de frustration.

Après le guindage, on pose une toile forte, puis le crin (d’abord du crin végétal pour le volume, puis du crin animal plus noble pour la souplesse). On enferme le tout avec une toile d’embourrure et on réalise la fameuse « piqûre » : des points de couture spécifiques qui créent un bourrelet de façade bien ferme et élégant. C’est LA signature d’un travail d’artisan.

Option 2 : La Méthode Moderne (Mousse) – Efficace et Accessible

C’est la méthode la plus courante aujourd’hui. Rapide, plus simple et parfaite pour des fauteuils contemporains ou si votre budget est serré.

Le jargon de la mousse décrypté

Attention, toutes les mousses ne se valent pas ! Il y a deux chiffres à regarder :

- La densité (en kg/m³): C’est sa durabilité. Pour une assise, ne descendez JAMAIS sous 35 kg/m³. L’idéal est une mousse « Haute Résilience » (HR) de 40 kg/m³. C’est plus cher, mais une mousse bas de gamme se tassera en moins d’un an.

- La portance (en kPa): C’est sa fermeté. C’est une question de goût. Une erreur classique est de prendre trop ferme en pensant que ça durera plus longtemps. On finit avec une assise dure comme du bois !

Pour la découpe, un simple couteau électrique de cuisine fait des merveilles sur des épaisseurs jusqu’à 10 cm. N’oubliez pas d’arrondir les angles de votre bloc de mousse avant de poser le tissu, sinon les arêtes vives se verront et useront le tissu de l’intérieur.

L’étape que tout le monde oublie : la ouate !

Ne zappez surtout pas ça. Avant de mettre votre beau tissu, recouvrez la mousse d’une couche de ouate polyester (appelée aussi Dacron, 200g/m² c’est bien). Ça fait tout : ça arrondit les formes, ça protège la mousse du frottement, et ça aide le tissu à glisser lors de la pose. Un rouleau coûte moins de 10€ et ça change la finition du tout au tout.

Étape 3 : La Couverture – L’habillage final

C’est le moment de vérité ! Un tissu mal posé, et c’est tout votre travail qui perd de sa superbe. Le secret ? La tension. Ni trop, ni pas assez.

Combien de tissu acheter ?

Petite astuce simple : mesurez la plus grande largeur et la plus grande profondeur de votre assise. Ajoutez 20 cm de chaque côté pour avoir de la marge de manœuvre et pour pouvoir tirer sur le tissu. Mieux vaut en avoir un peu trop que pas assez !

La technique de base : on pose le tissu bien centré. On met une agrafe au milieu arrière, on tend et on met une agrafe au milieu avant. Pareil pour les côtés. Ensuite, on remplit les espaces en partant du centre vers les coins. On s’arrête à 10 cm des angles.

L’art (et la galère) des coins

Les coins, c’est ce qui fait peur. Pour un angle de fauteuil classique, voici la méthode : tirez le tissu en diagonale, vers le coin en bois, comme pour l’emballer. Agrafez solidement. Cela va créer un surplus de tissu de chaque côté, des sortes de petites « oreilles ». Le jeu est de plier joliment ces oreilles pour former un ou plusieurs plis nets, si possible orientés vers l’arrière du fauteuil pour être discrets. Pas de secret, il faut s’entraîner. Votre premier coin ne sera pas parfait, et c’est normal !

Étape 4 : Finitions et SOS Débutant

Pour une finition pro, on cache toutes les agrafes du dessous avec une toile de propreté (un simple tissu noir). Pour le décor visible, vous avez le choix : clous décoratifs (vendus à l’unité ou en bande pour aller plus vite), passepoil, ou galon collé.

Boîte à outils SOS : J’ai fait une bêtise !

- « Mon tissu est trop tendu / plisse ! » : Pas de panique. Enlevez les agrafes de la zone concernée avec l’arrache-agrafes et recommencez en ajustant la tension. C’est la beauté des agrafes, ce n’est pas définitif.

- « J’ai coupé ma mousse trop court ! » : Ça arrive. Si l’écart est petit, vous pouvez coller une bande de mousse supplémentaire avec de la colle contact. La ouate par-dessus masquera la jonction.

- « Mes plis de coin sont moches. » : Bienvenue au club ! C’est le geste le plus dur à maîtriser. Acceptez que votre premier fauteuil soit une pièce d’apprentissage. Vous ferez mieux au suivant !

Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Je me souviens d’un de mes premiers fauteuils… J’avais tellement tendu le tissu sur une mousse trop ferme que le résultat était dur comme de la pierre. J’ai dû tout recommencer. C’est comme ça qu’on apprend, par l’erreur et l’humilité.

Alors lancez-vous ! Commencez peut-être par une simple galette de chaise pour prendre en main les outils. Soyez patient, méthodique, et fier de ce que vous accomplissez. Le confort et la satisfaction que vous tirerez d’un meuble restauré de vos propres mains n’ont pas d’équivalent. Vous n’aurez pas juste réparé un fauteuil, vous y aurez ajouté un peu de votre histoire.

Galerie d’inspiration

Pour une finition impeccable, pensez au passepoil. Ce petit bourrelet de tissu, coordonné ou contrastant, cousu le long des coutures, est la signature d’un travail soigné. Il souligne les lignes du fauteuil et masque les petites imperfections de l’agrafage. C’est le détail qui fait passer votre projet de

- Le bon tissu : Un velours a un sens (le poil), un motif à grande échelle doit être centré, et un tissu trop fin ne résistera pas à la tension.

- La bonne mousse : Ne lésinez pas sur la densité. Une mousse de mauvaise qualité (moins de 30 kg/m³) se tassera en quelques mois, ruinant tous vos efforts.

- La bonne tension : Tendre le tissu est un art. Une tension inégale créera des plis disgracieux une fois le fauteuil utilisé.

Quelle mousse choisir ? Pour une assise, visez une mousse Haute Résilience (HR) d’une densité d’au moins 35 kg/m³. C’est la garantie d’un confort durable qui ne s’affaissera pas. La mousse polyéther, moins chère, convient pour un dossier ou des accoudoirs, mais jamais pour une zone soumise à un poids constant.

Plus de 2 millions de tonnes de déchets d’ameublement sont produits chaque année en France. Redonner vie à un fauteuil, c’est un geste concret et élégant contre le gaspillage.

Pour calculer la quantité de tissu nécessaire, ne vous contentez pas de mesurer l’assise. Pensez à ajouter une marge de sécurité d’au moins 10 cm de chaque côté. Cela vous donnera l’aisance nécessaire pour agripper et tendre la toile sans stress.

- Mesurez la longueur et la largeur au point le plus grand.

- Ajoutez 20 cm à chaque mesure (10 cm de marge de chaque côté).

- Pensez aux raccords si votre tissu a des motifs !

Faut-il poncer et peindre le bois avant de regarnir ?

Absolument ! C’est le moment idéal. Une fois le fauteuil entièrement dégarni, le bois est accessible. Poncez, traitez, peignez ou vernissez la structure, et laissez bien sécher. S’attaquer au bois une fois l’assise refaite risquerait de tacher votre tissu neuf, ce qui serait une véritable catastrophe.

Garniture traditionnelle : À base de sangles, de ressorts, de crin végétal ou animal. Offre un confort souple et une durabilité exceptionnelle (plus de 50 ans). C’est une technique plus longue et exigeante.

Garniture moderne : À base de sangles élastiques ou d’une plaque de bois et de mousse synthétique. Plus rapide, plus accessible et offrant un confort plus ferme. Idéal pour débuter.

Un fauteuil des années 50 dont la structure est saine peut facilement repartir pour 50 ans de plus avec une nouvelle garniture.

Cette longévité est impensable pour la plupart des meubles produits aujourd’hui. En restaurant, vous ne faites pas que sauver un meuble, vous investissez dans un objet qui a une âme et une robustesse que le neuf peine à égaler.

- Une allure folle, à la fois brute et chic.

- Une résistance à toute épreuve, parfaite pour un usage quotidien.

- Un coût dérisoire au mètre.

Le secret ? La toile de bâche ! Oui, la même que celle utilisée pour les protections de peintre. Épaisse, en coton écru, elle donne un look

Au-delà de la technique, savourez l’expérience sensorielle. L’odeur rustique de la toile de jute tendue, le son sec et régulier du ramponneau qui enfonce les clous, la texture du crin ou la souplesse de la mousse sous les doigts… C’est aussi ça, la magie de la restauration.

Le choix du tissu, un moment clé :

- Tissus unis : Ils pardonnent plus les petites erreurs d’alignement. Jouez sur la texture : velours, lin lavé, toile de coton épaisse.

- Petits motifs (géométriques, floraux discrets) : Ils dynamisent la pièce sans surcharger visuellement le fauteuil.

- Grands motifs : Audacieux et spectaculaires, mais ils exigent un centrage parfait. Prenez une photo de votre fauteuil pour visualiser l’effet avant d’acheter.

La tendance du moment : Le tissu bouclé. Doux, texturé et incroyablement chic, il transforme un simple fauteuil en pièce design. Des éditeurs comme Pierre Frey ou Nobilis en proposent des versions luxueuses, mais on trouve désormais des alternatives très convaincantes chez des marques comme Thevenon ou Casal.

Votre chef-d’œuvre est terminé, protégez-le ! Un peu d’entretien préventif garantira sa beauté pour des années.

- Appliquez un spray imperméabilisant spécial tissu (type TexGuard) pour le protéger des taches accidentelles.

- Passez l’aspirateur régulièrement avec une brosse douce pour enlever la poussière qui peut ternir les couleurs.

- Évitez l’exposition directe et prolongée au soleil, qui décolore les textiles.

Que faire de la montagne de vieilles agrafes et de clous rouillés ?

Ne les laissez pas traîner sur le sol de l’atelier, c’est le meilleur moyen de marcher dessus. Utilisez un aimant puissant (comme un aimant de récupération sur un vieux haut-parleur) pour les ramasser facilement et sans risque dans un bocal en verre. Direction la déchetterie, dans le bac à métaux.

Sangles en jute : C’est la méthode traditionnelle. Entrelaçées et très tendues, elles forment une base solide et respirante pour les ressorts et le crin. Indispensables pour une restauration dans les règles de l’art.

Sangles élastiques : Plus modernes et faciles à poser, elles sont parfaites pour supporter une garniture en mousse. Elles offrent une souplesse directe et un grand confort pour les fauteuils au design contemporain.

La tradition des artisans ébénistes était de laisser une marque cachée, une signature ou une date, à l’intérieur de leurs créations.

Avant de poser la toile de propreté finale sous votre assise, laissez votre trace pour le futur : écrivez votre nom et la date de la restauration au feutre indélébile sur la structure en bois. Un jour, quelqu’un découvrira ce petit secret.